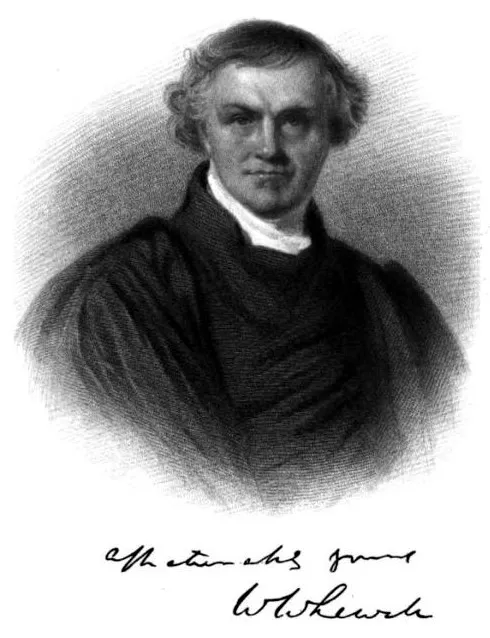

生年: 1804年

死年: 1878年

職業: 町名主、江戸時代考証家

年 斎藤月岑町名主江戸時代考証家 年

斎藤月岑江戸時代の考証家としての影響

年日移り変わる江戸の街並みの片隅で斎藤月岑が生を受けました彼は生まれた瞬間から運命に導かれるようにその後の人生が歴史と深く結びついていくことになるとは知る由もなかったでしょう

若い頃から彼は周囲の文化や人に強い興味を抱きました町名主として地域社会に根ざしながらもその目は常に過去と未来を見つめていましたしかしそれにもかかわらず彼自身が考証家として認識されるようになるには多くの試練が待ち受けていたのです

考証家への道

彼は自ら収集した古文書や資料を基に江戸時代について深く研究しましたおそらく斎藤月岑が特に心惹かれたのは人の日常生活や風俗であったと言えるでしょうそれは単なる歴史的事実ではなく生きた記憶として再現することを目指していたからです

皮肉なことに彼自身が住んでいた時代もまた大きな変革期でありました西洋文化との接触が進む中日本社会は急速に変わり始めていましたそのためこの急激な変化によって多くの伝統的価値観が失われそうになっていましたそれゆえこそ彼は自らの使命感を強めたのでしょう

文献への貢献

年代から年代初頭まで多忙な日を送った月岑でしたがその時間を無駄にはしませんでした日本名所図会という著作や他数多くの記事を書き上げますそしてそれによって人の日常生活について細かく描写した作品群となり日本人とその文化への新しい理解へとつながりました

この頃市井ではさまざまな声が飛び交い一部では何故今さら古きを訪ねる必要があるという意見もありましたしかし伝統なくして未来なしと語ったとも言われる斎藤月岑その姿勢こそ多様性豊かな日本文化への愛情表現でもあったのでしょう

後世への影響

年日本は明治維新という大転換期へ突入しますこの動乱期にも関わらず斎藤月岑はいち早くその知識と経験を活かし新しい時代へ向けた架け橋となりましたもしかするとこの時期こそ彼自身にも重要な意味合いを持っていたことでしょう新旧交じり合う世界で自分自身を見失うことなく自身と向き合うためには何より歴史的背景理解が必要だったと言えるからです

その結果として大正時代まで続く独特な日本文学や美術運動にも影響与え後世に残された数多の記事群も今日でも読み継がれていますそれでもなお人の日常生活について語り続ける努力こそ本当に意義深かったとも言えますね