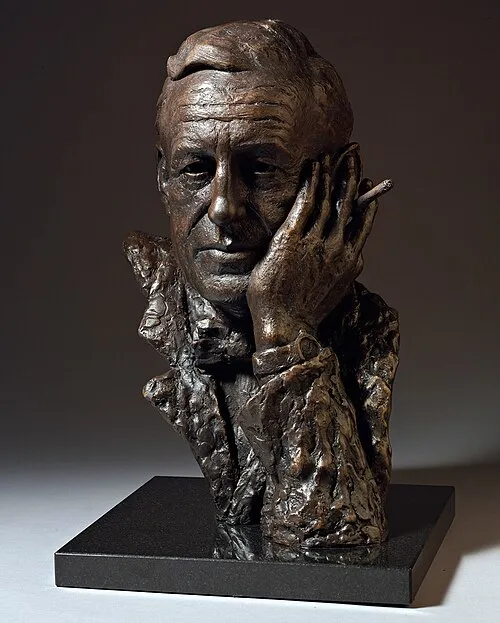

西條八十

国籍: 日本

死亡日: 1970年8月12日

年 西條八十詩人 年

年静かな村に生まれた西條八十は後に日本の詩壇を震撼させることになる彼の幼少期は穏やかな自然に囲まれた環境で育まれその影響が彼の詩作にも色濃く反映されるしかし彼が目指したのは単なる美しい言葉ではなく人の心に響く深いメッセージだった

若き日の西條は自らの内面と向き合う時間を大切にしていたそのためか学校生活では孤独感を抱えることが多かったようだそれにもかかわらず彼は文学への情熱を持ち続け高校時代には既に詩を書き始めていた皮肉なことにその孤独こそが後の作品群の原動力となった

大学で学びながらも社会への関心は高まり続けた学生運動や社会問題について考えることで多くの刺激を受けたのであるそしてこの頃から彼自身も批評的な視点を持つようになったと考えられるしかしそれでも彼は情緒豊かな表現スタイルを失わずそのバランスが一層際立っていった

年代初頭西條八十は東京へ移り住むこの都市生活が彼にもたらした変化には驚くべきものがあった活気あふれる都会文化との出会いによって新しい詩的表現への扉が開かれたのであるそれにもかかわらず大正デモクラシーという政治的風潮とその時代背景もまた西條自身の作品世界に強く影響したと言われている

年代になると西條八十は次第に名声を得てゆく一部ではモダニストとして評価される一方で抒情詩人としても確固たる地位を築いていたその多様性こそが多くの読者から支持された理由なのだろうそしてこの時期には赤い花という作品など多数の名作が誕生するおそらくこの作品群こそ西條八十という人物そのものを象徴していると言っても過言ではない

しかしその名声とは裏腹に西條八十自身には内面的な葛藤もあったこの矛盾する感情自己表現として自由でありたいという思いと世間から期待されるアイデンティティそれゆえ新しいスタイルやテーマ探求への試みも行われ続けていたこの流れによって彼自身の日常生活すら影響され一層複雑な心理状態へ導かれてしまったとも言われている

戦後日本全体が混乱し新しい価値観へと移行する中で西條八十もまた新しい試みに挑戦した皮肉なことにこの変革期こそ彼自身のキャリア最大の転機とも言えるしかしそれでも過去から学んできた教訓や経験によって新しい文脈で自己再構築する力を見出すことになったようだ

年代以降西條八十はさらに多様性ある活動へ取り組むようになる一部では翻訳家として国際的文学交流にも尽力し日本文学界だけでなく海外でもその名声が高まりつつあったその反面自身の日常生活では孤独感や不安定さとの闘いという新たな挑戦とも向き合わざるを得ない状況になっていたと思われるまたおそらくこの複雑さこそ詩作へのさらなる深みにつながりその結果としてより普遍的なテーマについて語り得るようになったのであろう

年生涯最後の日へ差し掛かった西條八十その年齢だからこそ見えてきた人生観や哲学について一層深遠な思索へと導いていた可能性がありますそして同じ年不運にも健康問題によって創作活動はいよいよ厳しく制限されてしまうしかしこの困難さすら新しい形で文字として残す努力つまり自己表現として再び昇華されてゆくだろうその姿勢自体がおそらく多くの人に共鳴し続け生涯求め続けたいっそう重要なテーマとなっていると言えるかもしれません

死後その遺産は決して消えることなく今なお日本文化・文学界へ影響し続けていますそして年現在でも西条八十という名前を見る瞬間人はふっと立ち止まり自身の日常生活との関連性について考え直す契機となります赤い花など代表作から伝わるメッセージそれ自体がお互いにつながり合う存在なのでしょうね