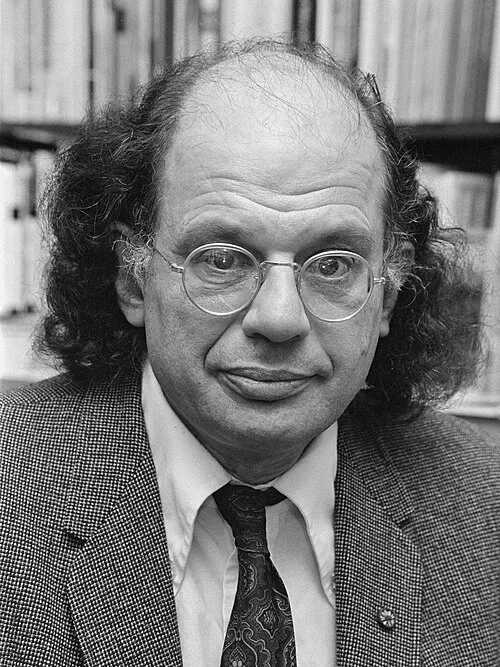

生年月日: 1931年

職業: キューバ国家評議会議長

国籍: キューバ

主な業績: キューバ革命後の政治的リーダーシップ

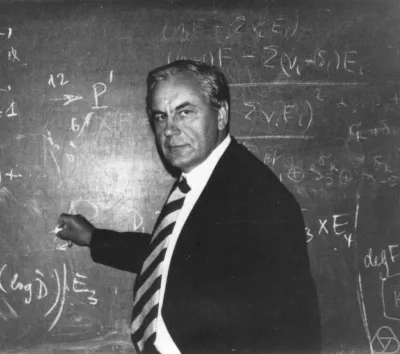

年 ラウル・カストロキューバ国家評議会議長

ラウル・カストロ彼の名を聞けば多くの人がキューバ革命やその後のキューバの運命を思い浮かべるだろうしかしその道は平坦ではなく数の困難と試練が待ち受けていた年彼はキューバに生まれたこの瞬間から彼の運命は歴史に深く刻まれることになる少年時代カストロ家は農業を営んでいたがラウルはその環境から脱却することを夢見ていたそして不平等な社会に対する反発心が芽生え始める家庭内で育まれた政治的意識が彼の青年期に大きな影響を与えることとなった皮肉なことにこうした背景こそが後に彼を革命家へと導いていく要因となった大学で法律を学ぶ中でラウルは政治活動にも参加し始めたそれにもかかわらず当時の政権への反発心は日増しに強まり自身もまた武装闘争という選択肢へと向かっていった年には兄フィデル・カストロと共にモンカダ兵営襲撃事件を引き起こすこの事件によって多くの仲間が命を落としたがそれにも関わらずラウルとフィデルはキューバ革命への道筋を切り開く鍵となる出来事だと考えていたしかしこの武装闘争には困難も伴った一度目の失敗後ラウルは国外へ逃亡せざるを得なかったそれでもなお国民から支持され続けたフィデルとの連携が今後どれほど重要になるかこの時点ではまだ誰も想像できなかっただろうそして年グランマ号でキューバへ帰還し本格的なゲリラ戦闘に突入するのであるその過程で多くの支持者や仲間たちとの絆も強まり一つ一つ逆境を乗り越えていった年までにはキューバ共産党第一書記として地位を確立しその後年から年まで国家評議会議長として君臨したこの地位についたことで国内外から注目される存在となり多くの場合フィデル・カストロと比較されることになったしかしその背後には独自のアプローチや戦略もあった経済政策や外交政策などそれぞれ異なる視点から国民生活向上へ努めていたことは評価されるべきだろうしかしそれにも関わらず世界情勢や国内問題との葛藤によって常に試練の日だった米国との対立関係や経済制裁中南米地域全体への影響力拡大など多岐にわたる課題が重圧として彼自身にも迫ってきたしかしおそらくそれでも彼自身はいかなる状況下でも希望だけは失わない人物だったと言える特定の日取りではなくてもその行動ひとつひとつには未来へのビジョンがあったようだ年フィデル・カストロから政権移譲された際には多くの記事やインタビューで兄弟同士だからこそ理解できるものがあると語っているまた兄弟とは異なるアプローチについて考察している様子もうかがえるその根底には家族愛だけではなく自身への責任感という強い意志も感じ取れる自己犠牲という言葉すら通り越すほど自身より国民優先という姿勢だったとも言われているこの点について一部報道機関では高評価とも批判とも解釈できない複雑さを書いておりその功績について語論されている現状だ興味深い点として新しい世代とのコミュニケーションスタイルも挙げられる私たち自身だけでなく新しい世代との連携これがおそらく彼自身最後まで求め続けていた課題なのかもしれないしかしながら最近になって古典的な社会主義に拘泥する姿勢について若者層から疑問視される声も上昇しておりこのような変化について敏感になれている人物だった可能性はいくらでもあるそのため将来像と現実を両立させようという思考過程がおそらくだけど不可欠だったと言える気配すら残しているそして年月日これは歴史的瞬間となった日でもあった長寿ながら体調不良等によって終焉迎えたこの瞬間人によれば国家議会のお決まり事以上とも言われ人類史上最悪と呼ばれる混沌した時代背景しかしそこでもなお主義思想教育訓練など精神面だけ持続可能性求む声高まってしまう流れありこの点について先見性示唆能力持ち合わせていただろうと思わせたり最後まで激動する波乱万丈の日生涯追求し続けただろう理想とは何だったのでしょうそれとも単純明快選択肢残された末路が訪れていただけなの現在年日本各地メディア報道など整理された中継取材内写真映像等数十年前様子伝え残存その意味合い含み考察重ねつつ見守り続けていますよねまた近未来年代辺りどう進展して行くだろうかその時戻れば良いや新エネルギー活用法問題提起など賢者自負然気指針示唆出現期待寄せたり今これを書いている私達自身解釈次第耳傾耳打ちな限界無き奥深さ進化愛望抱き惹かれて行こうじゃありませんか