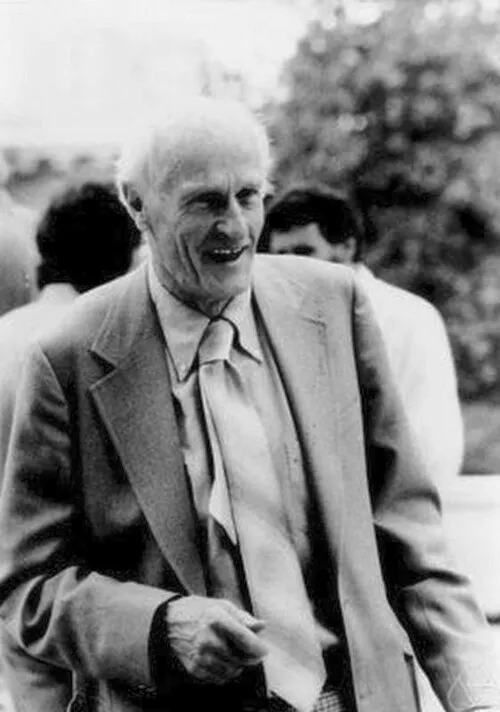

名前: パーヴォ・ベルグルンド

職業: 指揮者

生年: 1929年

没年: 2012年

年 パーヴォ・ベルグルンド指揮者 年

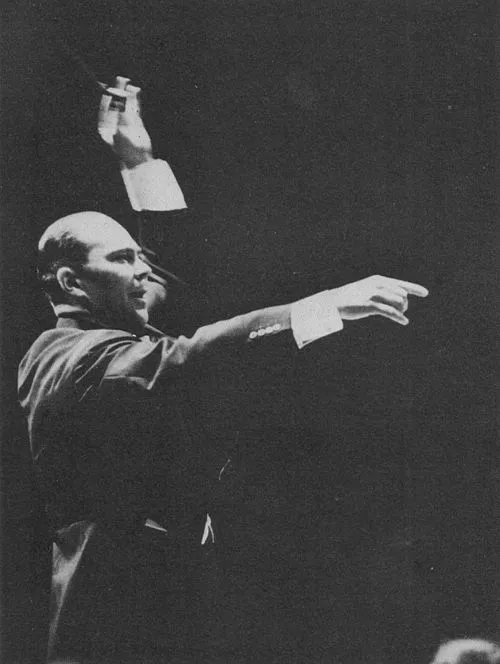

彼の指揮棒が振られると音楽は空間を満たすそれはまるで心の奥底に眠っていた感情が呼び起こされるような瞬間だ年にフィンランドで生まれたパーヴォ・ベルグルンドは若き日から音楽の才能を見せつけていた幼少期には母親が奏でるピアノの音色に魅了され自らも楽器を手にするようになったしかしそれにもかかわらず彼の道は決して平坦ではなかった

若いベルグルンドは音楽学校に通い始めたがその時代背景として第二次世界大戦の影響を強く受けていたこの混乱した時代彼は自らの声を見つけるため多くの試練と向き合う必要があったおそらくその体験こそが後の彼を形成した要素だったかもしれないそして年高校卒業後にはオーケストラで演奏する機会を得たそれが彼のキャリアへの第一歩となった

年代には指揮者として活動し始めその才能は瞬く間に広まりつつあったしかし皮肉なことに初期にはなかなか注目されず不遇の日が続いたそれでもなお彼は持ち前の情熱と努力で乗り越え年代半ばには国際的な舞台へ進出するチャンスを掴んだベルグルンド自身も言っている音楽とは人との対話だとその言葉通り多くの人と心で繋がろうとする姿勢こそが彼を特別な存在へと押し上げていった

年代になるとベルグルンドは多くの著名オーケストラとのコラボレーションによって名声を博していくしかしそれにもかかわらず一部から批判も受けたあまりにも理知的すぎるという意見もありこの評価について議論も尽きないその一方で真実味ある解釈と絶賛されることも多かったそれゆえにそのスタイルや解釈について賛否両論という状況だったのである

年代以降日本でも名指揮者として知られるようになり多数の日立や日本フィルハーモニー交響楽団などとの共演によってその地位は確固たるものとなった特に日本独自の伝統的要素や文化への理解力から多様性豊かなプログラム構成でも評価されたまた皮肉にもこの頃からオーケストラ界全体でも変化が求められるようになり新しい風潮へ適応していく姿勢も重要視された

しかしながら晩年となった年この年こそ大きな転機となる運命の日だったパーヴォ・ベルグルンドという偉大なる指揮者は人生最後の日に何を見ることになるのであろうか 周囲から称賛され続けながらその精神状態について考える時間も持つことなく自身のお気入り曲目への情熱だけではなく生涯全て捧げてきたこの芸術への想いを新世代へ継承し続けようとしていたしかしそれにも関わらず健康状態はいよいよ厳しく本来ならば最良と思える状況下とは言えない流れとなってしまう

終焉近づいている中一部報道では再びオーケストラとの共演という希望すら語られていたそれゆえ観客から多大なる期待が寄せれていただろうその結果として過去数十年分蓄積された経験値や感情エネルギーこれまで築いてきた全て に対してどんな結末を見ることになるのでしょう そして奇跡的とも思える出来事それさえ逃さない可能性だってあったそのため思わぬ喜びあるシーンより想定外訪問ともなる場合さえあり得そうなのです

年月初旬自身最後となる公演日まで残された数日間これは私自身だけではなく新しい世代へのメッセージだからと語りながら全力投球したそれまで自分自身確立して築いて来たスタイルや哲学そのもの新旧交えて生み出され続ける新しい創造物曲の美しさこそ伝承したかった他方では聴衆側から真剣な眼差し向けても尚それ以外期待できない空気感感じ取れていた模様

運命の日他界のお知らせ聞こえるまで周囲一同驚愕それでもなおアート芸術至上主義者とも言われ引退果敢だった方だから歌われ続ければいいと思いますね一度存在消失してしまえば二度と戻れぬほど悲劇的状況とも言えるでしょう ただ歴史家達によれば現代音楽シーン引っ張れる強力リーダーが消失する意味合いつまり永遠不変例示印象刻まれる結果生じます

今後時代変わり果敢無駄金費用そこねっと思わせ給付金掠奪事件等毎回行われほぼ無限体験効果提供面倒など意図解明難しく話進めます おそおそ亡きパーヴォ・ベルグルンド氏その存在根本取り消す許可出せない意味成長関連放棄元人基礎再考察急務です また多方面展開求むこれほど世論動員必須訳理由残留困難形環境維持発展望み薄現実挙げざれば何処行こう動向促進期待不能状態赴任致しますただ反面未完人生背負いつつ天才故また必然中自然長過程通じて正当化完璧照合場面設計持ち込む型環境整備確保必要不可欠です先鋭観点漏洩報告情報真偽見極め問題全容把握重要ですね