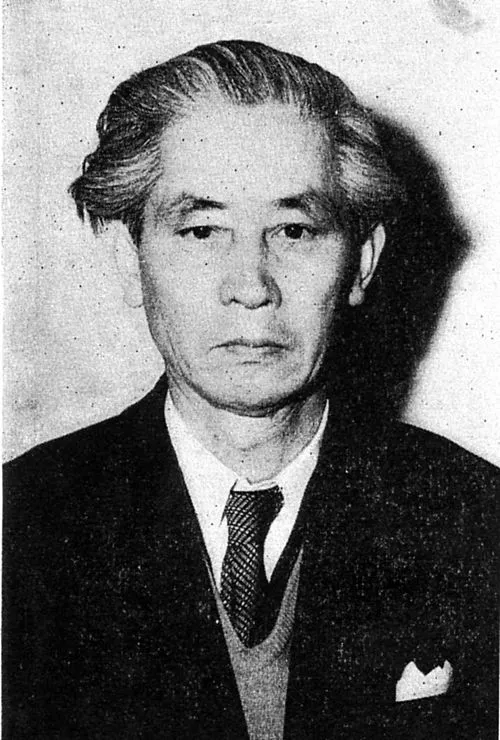

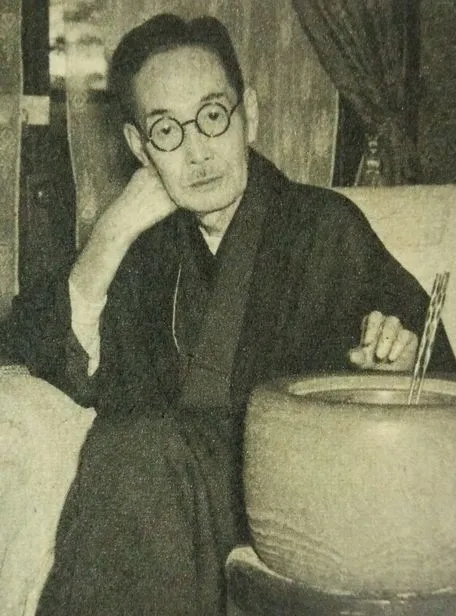

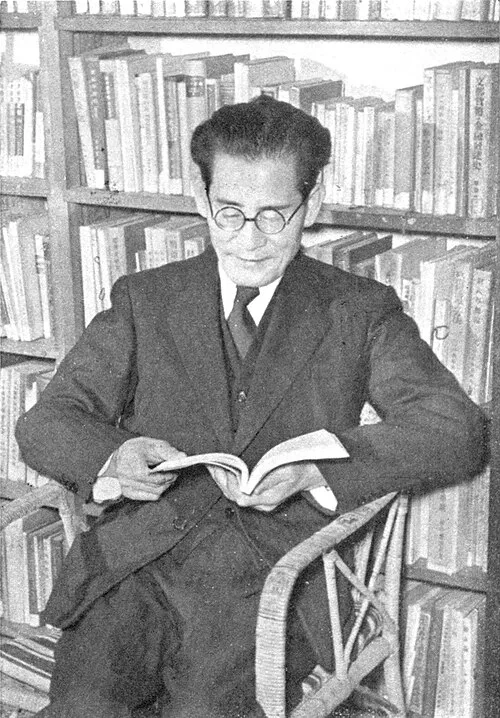

生年: 1892年

氏名: 大塚金之助

職業: 経済学者

没年: 1977年

年 大塚金之助経済学者 年

年のある寒い冬の日東京の片隅に小さな家があったその家で生まれた男の子は大塚金之助と名付けられた彼の誕生は時代を超えるような影響を持つことになるしかしこの小さな命が大きな未来へと歩み出すためには数の試練を乗り越えなければならない運命だった

幼少期大塚は両親から教育を受ける環境に恵まれていたしかしそれにもかかわらず彼が成長する中で目にする社会の不平等や貧困は彼の心に強い印象を残したこの経験が後の経済学者としての道を選ぶ一因となる中でも彼が歳の頃に目撃した近所のお百姓さんが作物を売ることもできず泣いている姿はおそらくその後の人生観にも大きく影響したと言えるだろう

高校時代には数学と哲学に夢中になりその知識への渇望は止まるところを知らなかった特に経済という分野への興味が芽生え始めたこの時期友人たちとの議論はしばしば白熱しその中で金之助自身も新しい視点や価値観を得ていったしかし一方では周囲との意見対立も増えていき彼には才能があると称賛されながらも孤独感を抱くことになった

大学進学後大塚金之助は一層経済学へ没頭していくそして日本国内外で起こっている様な経済問題について考え続けその分析力と批判精神は次第に鋭さを増していった年には晴れて大学から卒業し一気にキャリアとしてスタートすることになるそれから間もなく日本政府から依頼された研究プロジェクトにも取り組むようになり自身の名前を広めるきっかけとなったしかしこの成功によって慢心せず更なる高みへと挑戦する姿勢こそが彼自身の信念だった

皮肉なことに第二次世界大戦前夜日本経済は混乱状態に突入していた多くの場合人の日常生活や仕事への影響によって大塚自身も多忙でありながら苦悩の日が続いたそれでもなお大塚金之助は自ら執筆した論文や著書によって声を上げ続けた人間中心主義の視点から経済を見るべきだという主張には多くの支持者だけでなく反対者も集まり一時的ではあったものの商品政治論争など多様性ある議論につながって行った

年代日本社会復興期には再び注目されるようになるしかしそれまで手探り状態だった日本経済政策や成長モデルについて自身見解として持続可能性を重視すべきだという主張には賛否両論あったものと思われるこの頃にはテレビなどメディア展開も進んでおり多数派世論との乖離など複雑さによってますます難しい立場へ追いやられながら活動し続けていた

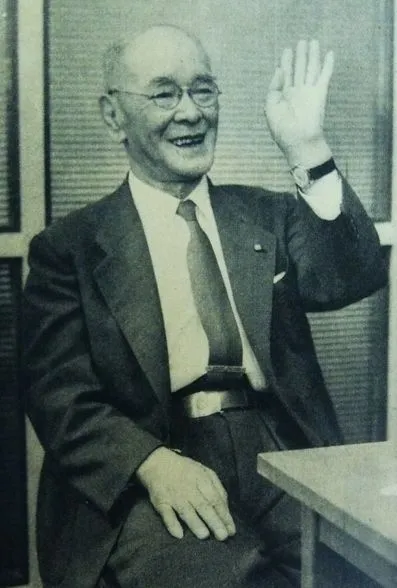

年大塚金之助という偉大なる思想家・研究者として歴史的役割が果たされた瞬間とも言える日だった晩年まで精力的かつクリエイティブな思考活動を継続しており多くの記事を書いたほか講演活動でも幅広い影響力及び尊敬されている存在となりましたそしてその死去後年以上以上経過した現在でも持続可能性という理念や他国との協調関係構築について語り継ぐ必要性について語れる先駆者として記憶されていますまた皮肉なのはいまだ日本では貧富格差解消問題等諸課題解決難航しており今尚当時同様テーマ取り扱う議論紛糾すると指摘されてもいます