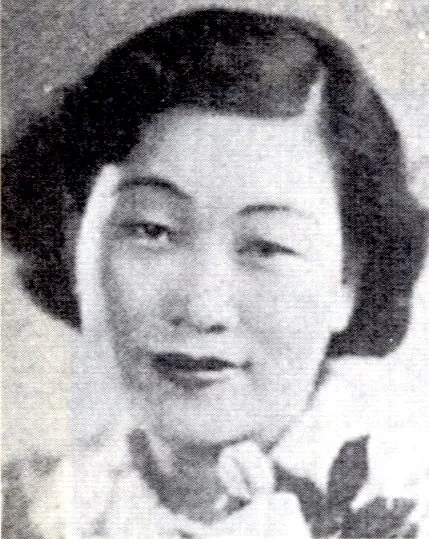

名前: 大原富枝

職業: 小説家

生年: 1912年

没年: 2000年

年 大原富枝小説家 年

大原富枝時代を超えた言葉の魔法使い

年静かな村に生まれた彼女はまだ幼い頃から物語を紡ぐことに魅了されていた学校の授業中彼女はノートに夢中で話を書き続けていたがそれは誰もが思う普通の子どもではなかった

彼女の成長と共に文学への情熱は強くなりやがて東京へ移り住む決断をするしかしそれにもかかわらず新しい環境での生活は厳しく多くの困難が彼女を待ち受けていた経済的には恵まれない家庭から来た彼女にとって作家として成功することは夢のまた夢だった

大学入学後大原富枝は自らの内面を探求し始めるおそらくそれが彼女の作品に反映された初期短編小説群への道筋となったしかしその直後日本全土が戦争によって揺れている状況下で彼女自身もさまざまな選択を迫られることになる

年日本が戦争から解放されると大原富枝は再びペンを取り始めたそして年代になるとその作品はいっそう深みを増し多くの人に愛されるようになった特に月夜と名づけられた短編小説集では自身の日常や人間関係について独自の視点で描写しておりそれが社会的な共鳴を生んだ

その後様な文学賞にも輝きつつ本格的な作家として名声を得るしかし皮肉なことに一度名声を手に入れると新たなプレッシャーや期待との葛藤が待ち受けていたのである大原富枝自身も創作という旅路には終わりなどないと語っていたようだ

孤独と共鳴

年代大原富枝は時折筆を置き自身の日常生活について考える時間も持つようになったその頃多くの若者達が新しい表現方法やスタイル追求し始め伝統的文学への興味が薄れていった私こそ新しい風だと思いつつその流れから隔絶された気持ちだったかもしれない

おそらくその孤独感こそ一部作品へ反映されたことでしょう影のテーマによって見えないものを見る力その微妙な感情表現には多くの読者がおぼれてしまうほどだったそれでもなお大原富枝自身の日常には多様性や変化とは無縁だったと言われています

晩年まで創造し続けた日

歳近くになっても小説を書く意欲は衰えることなく新しいアイデアやキャラクターに出会う度自身を書き留め続けましたそれにもかかわらず人間関係には多く戸惑いや不安感も伴いましたこれ以上何を書くべきなのかという問いには正確な答えなど存在しないこのような不安定さこそ人間存在そのものなのである

遺産として残した言葉

年大原富枝という名前は再び注目され始めましたそして突然届いた訃報ああこの世から一人去ったという現実それでも歴史家たちはこう語っています今でも大原さんの作品で涙した読者はいっぱいいる 大原富枝について考える際その影響力はいまだ色褪せていません例えば最近では上で若者達によるリバイバルムーブメントがありますその中では特定セリフやエピソード引用することで当時とは異なる視点から議論されています皮肉とも言えるこの動向こそこの作者自身なら笑顔できっと受け入れるでしょうこの世界では忘却だけではなく新しい命吹き込むためにはどうすれば良いかそれこそ表現者として問われ続けますね