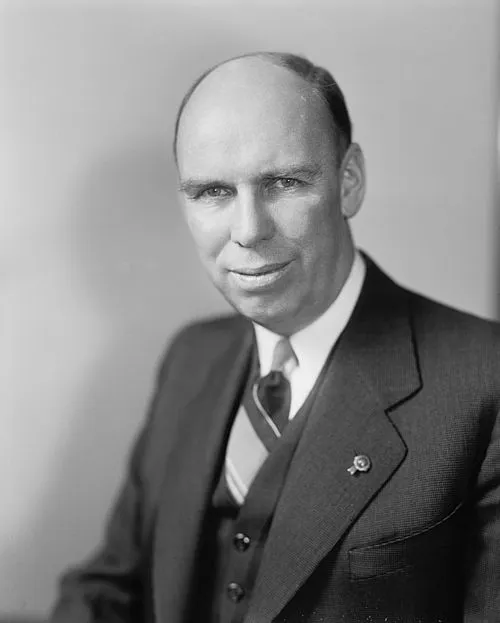

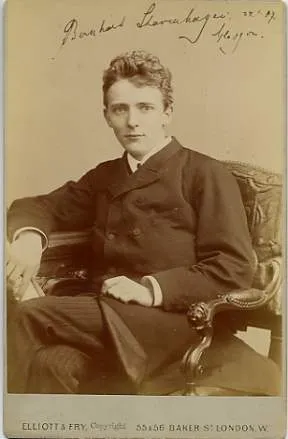

名前: 大岡昇平

職業: 作家

生年: 1909年

没年: 1988年

年 大岡昇平作家 年

彼は年東京の下町で生まれた大岡昇平は貧しい家庭に育ちその幼少期には周囲の社会的な不安が影を落としていたしかし彼の心には文学への強い情熱が燃えていた中学時代に読んだ小説は彼の人生観を形作る大きな要因となったそれにもかかわらず時代の波は彼に厳しい現実を突きつけた戦争が始まり大岡もまたその影響を受けることになる

昭和年大岡は徴兵されて軍隊に入り多くの若者と同様に戦場へと送られたしかしその経験は彼に深い心の傷を残しただけでなく後の作家活動にも強く影響を与えることになる戦後日本が再建されつつある中で大岡昇平は故郷へ戻り一度失った文学への夢を取り戻すべく執筆活動を始めるそして年には初めて短編小説を書き上げたそれが彼の作家としてのキャリアの始まりだった

しかしこの新しい道も決して順風満帆ではなかった出版業界からは冷たい反応が返ってきたもののそれにもかかわらず大岡は諦めず自身の日常生活や周囲の出来事からインスピレーションを得て作品を書き続けたその結果野火という作品が年に発表されるこの作品では戦争によって壊滅的な状況となった日本社会や人間関係について鋭い視点から描写されたこの作品こそが多くの読者や評論家から高く評価され大岡昇平という名前を広めることになった

おそらく野火は日本文学史において特異な位置づけだろうこの作品によって当時まだ戦後復興途上であった日本社会への批評として位置づけられるその内容やテーマ性から一部では賛否も分かれたものだそれでもなお大岡昇平自身もこの反響について皮肉交じりで語っていた私自身不安定だった青春時代と同じような迷走しているとこれによって大岡は自身が抱えている葛藤や苦悩と向き合う姿勢を持ち続けていたと言える

年さむざむと呼ばれる短編集が出版され多数派とは異なる視点から現実世界を見る機会となったこの短編集では日常生活の日との闘いや人間関係について言及し新しい文体とともに再び注目されたしかしそれにもかかわらず商業的成功とは無縁だったこれまで何度も挫折してきた大岡昇平だがそれでもなお自分自身を書かなければならないという信念だけは揺るぎないものだった

多くの場合人はいわゆる成功を追い求めるしかし皮肉なことに大岡昇平の場合自身以外には誰も気づいていない地点こそ本当に素晴らしい瞬間であった当時流行していたスタイルとは全く違う独自性によって形成された世界観これはまさしく今後日本文学界へ多大なる影響を与える礎となったのであるそのため名声よりも自分自身との対話こそ重要視する姿勢には人から共感する声が集まった

年代にはさらに新しい地平線へ歩み寄りその一環として海外文学にも目を向けるようになっていく同世代でも活躍する他作家との交流や国際的な視点について積極的になり新境地へ踏み込もうと努力したそして年シン・イチという小説を書いて再び注目されたこの小説ではグローバリゼーションや個人主義について探求しその内容から未来への先駆者の称号すら受け取ることになる

それ以降もしばしば注目され続けただろうでもこの過程で繰り返し感じた孤独感それこそ若干ながら記録として残せてもよかったかもしれない書かなかった物語ほど魅力的なのだからこうした内面的葛藤とも闘いつつ歳まで執筆活動への情熱だけは持ち続けていた結果年多摩市内自宅で静かに息を引き取ったのである

今日でも日本文学史上最重要人物之一とも言われ高名なる名著群のお陰でその名前はいまだ色褪せてはいないまた次世代作家達への刺激源となり得る存在として讃えられる一方歴史的人物ゆえ忘却されそうになる瞬間野火など著名作品群さえ忘却権利など有するわけなく未来世代でも新鮮味あふれる表現手法等探求対象となりうべしと言えよう論理・倫理・精神世界等様考察材料提供する存在これぞまさしく文豪立ち位置なのだから

大岡昇平とは

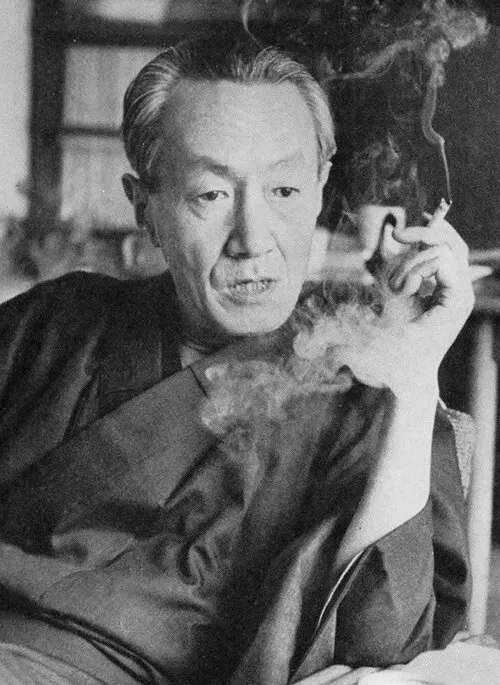

大岡昇平おおおか しょうへいは世紀の日本文学界において重要な役割を果たした作家であり特に戦後の文学における影響力が強く評価されています彼の作品は深い人間理解と社会批判を融合させたもので多くの読者に感銘を与えてきました

大岡は年に東京で生まれ年に終戦を迎えた後作家としての活動を本格化させます彼の代表作には小説奇跡の人や野火があります野火は特に戦争の悲惨さと人間の本質に迫る内容であり彼自身の戦争体験が色濃く反映されています

文学的影響

大岡昇平は戦後日本文学において戦争をテーマにした作品が急増する中で独自の視点を持つ作家として知られています彼の描くキャラクターは人間の存在の儚さと苦悩を表現しており読者に深い思索を促します彼の作品は現代文学における重要な参照点とされ後の作家たちにも強い影響を与えました