生年月日: 1810年(文化7年3月2日)

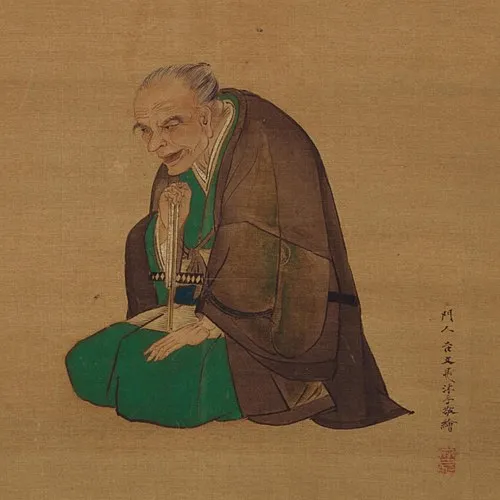

名前: 小野蘭山

職業: 本草学者

誕生年: 1729年

小野蘭山とその本草学の旅

年江戸時代の日本に生を受けた小野蘭山彼の誕生はまるで自然がその手で選び取ったような特別な瞬間だった若い頃から自然に対する興味を抱きさまざまな植物や薬草についての知識を深めていくしかし彼が本草学者として名を馳せることになるとはこの時誰も想像できなかった

若かりし日小野は周囲から奇妙な少年と呼ばれていた無邪気に遊ぶ傍らで花や木に心奪われその姿勢は人には理解されずにいたそれでも小野は夢中になって植物を観察し独自の記録を取り始めたその情熱が後に彼の人生を大きく変えることになるとは

やがて成長した小野は本草学という新たな道へ進む決意を固めるしかしそれにもかかわらず彼の出発点は決して恵まれたものではなく多くの困難が待ち受けていたこの時期日本国内では多くの医師や研究者たちが西洋医学と伝統医学との境界線上で葛藤しており小野もまたその一人だったのである

知識と探求心による成長

小野蘭山は医師として活動しながらも本草学への情熱は冷めることなく続いていた多様な書物や文献に目を通しながら自身でも実験と観察を繰り返したそしてついには自身による本草書本草綱目という重要な著作を書き上げその名声は急速に広まり始めるしかし皮肉なことにこの成功がさらなる孤独感と戦う原因ともなる

対立と理解

小野蘭山の名前が広まるにつれ多くの支持者と同時に批判者も現れるようになったその中には自身より若い世代から反発する声もあったしかしおそらく彼自身もこの逆境こそ自分自身をさらに高める機会だと思っていたことであろう確固たる信念で自分自身の道を進む姿勢こそが本草学界にも新しい風を吹き込む要因となっていたからだ

晩年と遺産

晩年小野蘭山はいわゆる賢者として尊敬され続けたもののその影には孤独感も漂っていた持ち続けてきた探求心ゆえかもしれない周囲との関係性よりも自身内なる問いかけへの向き合い方が優先されてしまったようだそして年文化年の春小さな町で静かに息絶えそれまで追求してきた夢や思想だけではなくその存在すら忘れ去られる運命となった

歴史との交差点

退廃的とも言える最期とは裏腹に数世代後にはその功績が再評価され本草学の父として称えられるようになる皮肉にも人は失われて初めてその価値に気づくという現象が起こり一度薄れてしまった記憶から再び光輝いて登場するその軌跡こそ大いなる歴史的サイクルとも言えるだろう

現代への影響

全盛期と言われる今でも人はいまだ科学的探求心や薬用植物への関心からインスピレーションを受け続けている知識を武器として持つ重要性について考える瞬間こそ実際には私達の日常生活にも深く根付いているそれ故小野蘭山という名もまた近未来へ向けても連綿と引き継ぎたい存在なのかもしれない