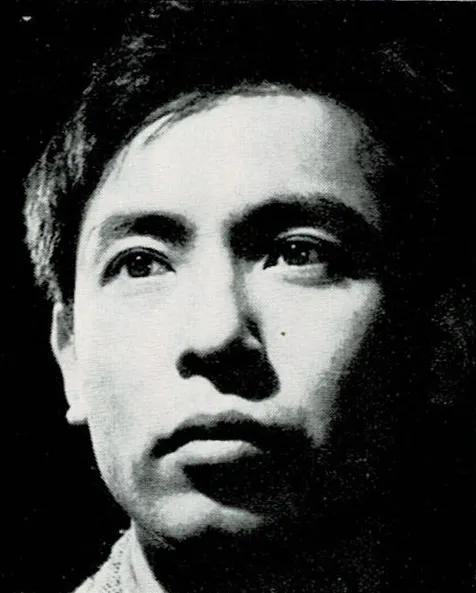

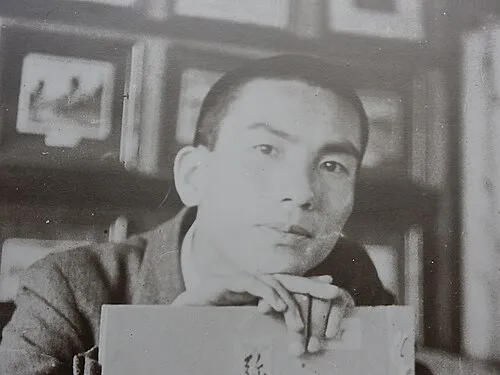

名前: 奥田靖雄

職業: 言語学者

生年: 1919年

没年: 2002年

年 奥田靖雄言語学者 年

奥田靖雄の物語はまさに言語学の宝庫から生まれた彼は年静かな地方都市で誕生したがその後の人生は決して静かではなかった彼が言語に魅せられたのは幼少期に祖父から聞いた昔話だったと言われているしかしその物語を通じて彼が感じたのは単なるエンターテイメントではなく言葉の力とその背後にある文化への深い興味だった学び舎で彼が初めて自らの声を使って発表した時その瞬間こそが運命的な出発点となったそれにもかかわらず戦争という暗い影が彼の日常生活を脅かし多くの若者たちと同様に奥田もまたその影響を受けざるを得なかった年代半ば日本社会全体が混乱している中で彼は大学へ進学することになり一筋の光明として言語学との出会いを果たすしかしこの道には険しい障害も待ち受けていた大学在学中奥田は教授や仲間たちと共に多くの議論を交わしその中で言葉とは何かという根源的な問いについて考え続けることになるおそらくこの思索こそが後彼自身の研究テーマにつながっていったのであろうそして年代には自身初となる研究論文を発表しそれによって徐に名声を築いていった皮肉なことにこの成功は新しい問題も引き起こした競争相手や批評家との対立それでもなお奥田は常に冷静さを失わず自身の研究領域である音声学や意味論へ深く没頭する道を選んだその結果として年代には日本国内外で数多くの講演やセミナーにも招かれるようになり多くの記事でも取り上げられる存在となったしかし成功には常につきものだと言われるように新しい課題も増え続けた年代半ば革新的な視点から書いた著作日本語とその構造が話題になるとともにそれまであまり注目されてこなかった日常会話についても詳しく分析するようになるこのアプローチによって多くの若手研究者にも影響を与え日常言語と形式言語の違いについて新しい視座提供したと言われているそれにも関わらず一部から批判的意見も寄せられ実用的すぎると揶揄されたこともあったというおそらく当時周囲から寄せられた期待とは裏腹に自分自身へのプレッシャーにも悩む日だったことでしょうしかしながらその苦悩こそがさらなる創造性へとつながって行ったことも否定できないそして年代には国際的な会議にも参加し自身だけでなく日本全体として海外へ向けても積極的にアプローチしていく姿勢を見ることになった年代奥田靖雄はいよいよ第一線から退き始める時期となりつつあった専門誌への寄稿や講演活動などマルチタスク状態ではあったもののそれでも尚自分自身の日や成果物について冷静さと思索姿勢だけは保ち続けた特筆すべき出来事として年日本文化と言語フォーラム開催された際多数派意見として圧倒されず異文化理解をテーマとする発表内容でも聴衆から大きな支持得る瞬間だったそして年生涯最後となる講演会場温かな拍手喝采ここまで支えて下さった皆様への感謝しかないという表情それ以降年月流れて行くだけだったその日以降人曰く横浜港に向かった旅路少し寂しそうだと思う人しかし皮肉なのか人心底忘れる事のできないレジェンドだからなのでしょうね晩年まで元気そうでありながら歳という佳境迎える頃合その人柄及び成果物書籍群今尚愛読され続けます記憶され続け多様性豊かな世界観形成された背景含む故本人遺産として現代社会貢献果たしている面白さ今日この瞬間でも新世代学生達引き継ぐ形展開次第どんな風景広げ行くかこうして歴史的人物として刻まれたいわゆるオクダモデル形式今後とも継承され続いてゆくだろう