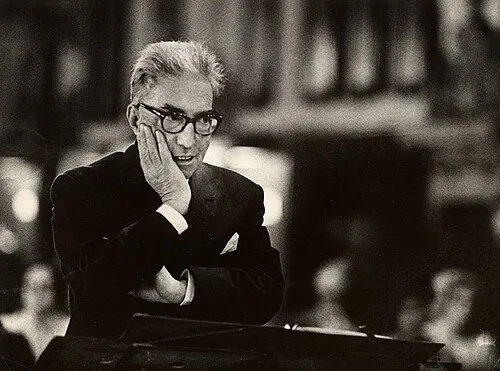

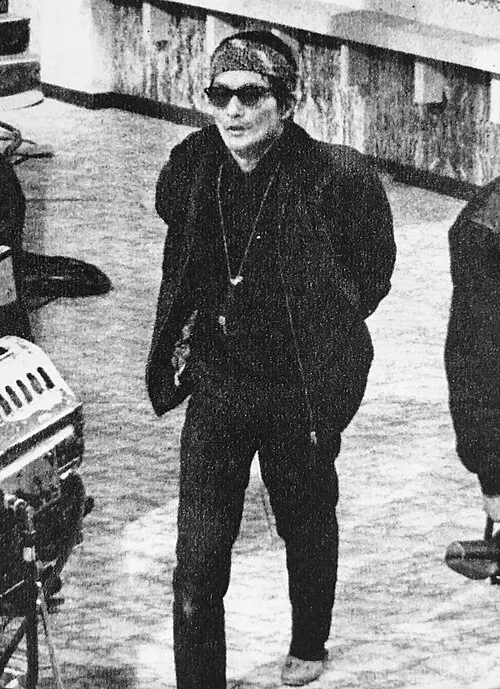

名前: 岡本喜八

職業: 映画監督

生年: 1924年

没年: 2005年

年 岡本喜八映画監督 年

岡本喜八 映画界の巨匠

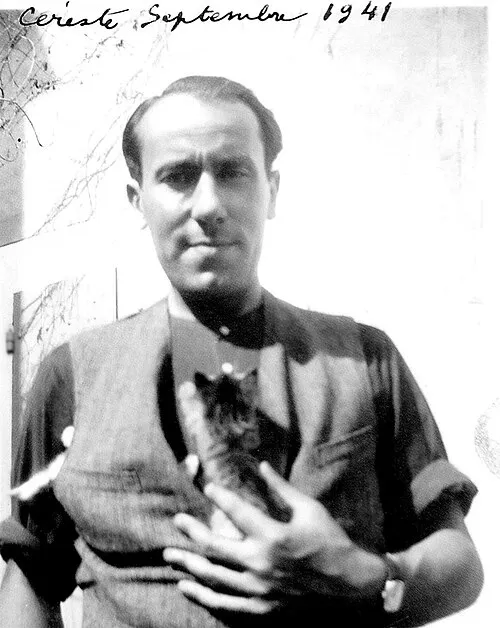

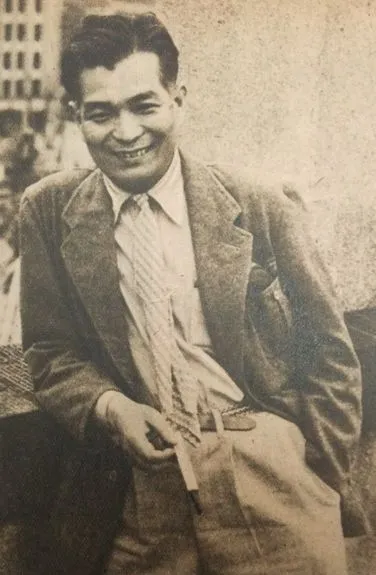

彼が初めて映画の世界に足を踏み入れたのは戦後まもない年のことだったまだ若き日の岡本は映画製作に対する熱い情熱を持ちながら戦争によって傷ついた国土で新たな物語を紡ぎ始めたしかしこの時代映画産業は不安定でありその未来は霧に包まれていた

彼のキャリアが花開くきっかけとなったのは年作品西鶴一代女であったこの作品では日本文化と人間ドラマを見事に融合させることで多くの観客を魅了したしかしこの成功にもかかわらず岡本にはさらなる挑戦への欲望があった皮肉なことにその後も続く数のヒット作と同様に一つのジャンルやスタイルには収まらない自由な創造性こそが彼を特徴づけていた

年代になると日本社会は急激な変化を迎えそれは映画界にも波及していった岡本喜八もまたその流れに乗る形で新しい試みへと挑戦し続けた悪名シリーズやひばり・おばこなど多彩なジャンルで作品を手掛けた彼だがおそらくその最大の魅力は人間的要素を重視する姿勢だったと言えるだろう

特筆すべきは東京流れ者であるこの作品では日本社会に対する鋭い批判と共感が見事に融合し多くの観客から絶賛されたそれにもかかわらず彼自身はこの成功から決して満足しなかったむしろ新しい技術や表現方法への探求心から常に次なるステップへ進もうとしていた

年代になると更なる進化を見ることになる日本映画界全体が停滞気味になり多くの監督や俳優が苦境に立たされていたしかし彼には逆境という言葉とは無縁だった青島要塞などではアクション映画として注目されただけでなくその映像美でも称賛されることとなった実際この時期こそ岡本喜八監督として独自性を強調できる瞬間でもあったと言える

それでもなお私生活では複雑な思惑が交錯していたようだ銀座カンカン娘という大ヒット作も生み出したものの自身の日常生活には様な苦悩や葛藤が影響していたそれゆえ多くの場合自身との闘いとも言える内面的世界との接触も感じ取れるようになっていた

年代以降彼はいわゆるおじさん世代向けの作品群へシフトしていくその中でも特筆すべきなのは四十七人目のお侍と呼ばれる作品群である歴史的背景への愛着から生まれたこのシリーズでは日本史そのものへの深い洞察力さえ感じさせられるただ一方でこのような傾向には批判的声も多かったそれでも尚日本社会全体へのメッセージ性はいまだ強烈だったと言える

最晩年となる年までその創作活動はいっそう精力的だったしかしそれにもかかわらず身体的健康状態は徐に悪化し続けていたそれにもかかわらず最後までクリエイティブ精神だけは衰えず時折その笑顔さえ見せながら周囲を明るく照らす存在だった若者たちとのコラボレーションなど新しい風とも触れ合うことで自身だけでなく次世代への道筋も照らしているようでした

遺産として残されたもの

年月日不運にも心筋梗塞によって生涯幕を閉じたその死去から数年後人の日常生活や日本文化そのものへ与えた影響について振り返る機会となりそして今なお岡本喜八監督によって生み出された数の名作はいわばタイムカプセルとして受け継ぎ続いている

現代との結びつき

今日でも彼名作アート展覧会やリバイバル上映など多岐に渡って取り上げられていますそして今尚東京流れ者というタイトル自体新しいファッションブランド名として採用されたりするなどします皮肉ながら世代越えて愛され続けている姿を見ることになります どういうわけかそれぞれ異なる時代背景ながら共鳴し合う部分がありますねこの先どんな風景描写になって行こうとも孤独というテーマだけは永遠なのかもしれませんまた新しく発信される価値観とは裏腹ですごく不思議です