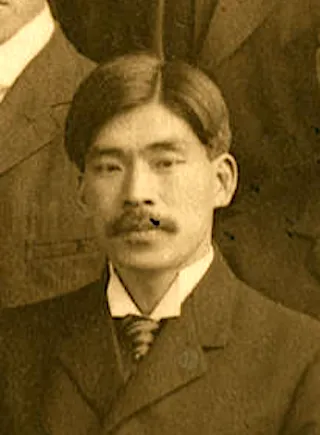

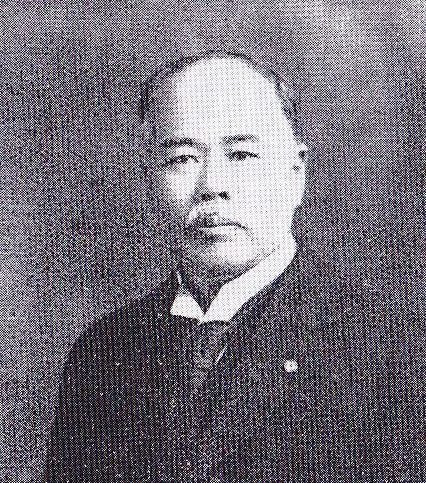

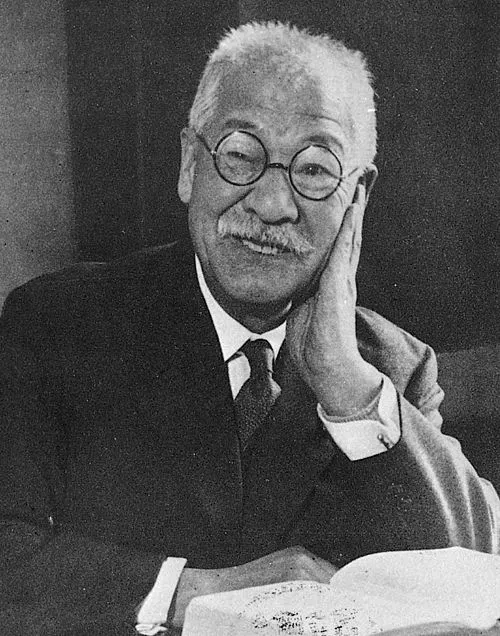

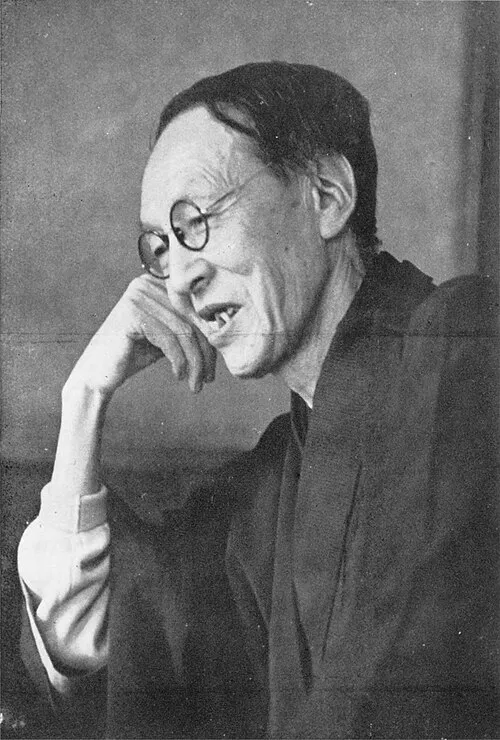

名前: 小倉金之助

生年月日: 1885年

職業: 数学者、随筆家

死亡年: 1962年

小倉金之助 数学者と随筆家の物語

年静かな日本の田舎町に小倉金之助は生まれた彼の誕生は時代が変わりつつある瞬間を象徴していた明治政府が西洋の知識を取り入れようとしていたこの時期日本は科学と文化において急速な変革を遂げていた

彼は幼少期から数学に対する特別な興味を抱いていたがその情熱は必ずしも周囲から理解されることはなかったそれにもかかわらず彼は学校での成績優秀者として知られるようになりやがて東京大学へ進学する大学生活では数学だけでなく文学や哲学にも魅了されその影響を受けた作品を書き始める

彼のキャリア初期には多くの数学的業績があったしかし皮肉なことに彼自身が評価されるには長い時間を要した年代日本社会全体が急速に変化していく中で小倉もまた新たな挑戦に直面した当時多くの学生たちは西洋の思想や科学技術に目を向けており伝統的な価値観と新しい価値観との間で葛藤していたこの状況下で小倉金之助は自身の数学的成果だけでなくそれらを文学的に表現することによって独自性を打ち出そうとした

年代になると小倉は次第に名声を得ていくしかしそれにもかかわらず彼自身には不安感がつきまとっていた私は何か重要なことを書いているだろうかという思いが心中で渦巻いていた可能性もあるそのため自身の日常生活や思索についてエッセイを書くことでその不安感から逃れようとしたとも言える

戦後日本社会は再び大きく変わったこれまで築き上げてきた知識体系とは異なる新しい考え方や価値観が流入し始めたこの混乱した時代小倉金之助は自らの信念を持ち続け人間とは何かというテーマについて深く考察する随筆を書き続けるそれによって多くの読者から共感される存在となった

数理哲学への道

おそらく小倉金之助という人物最大の功績とは自身のみならず他者にも数学という抽象的な概念への理解と思索への扉を開かせたことであると言えるだろうまた彼自身も数理哲学へ深い関心を持ちそれについて執筆した作品群も注目された特に数と形に関する彼の記事やエッセイには新しい視点から現実を見る力強さが宿っている

孤独との闘い

しかしながら一方では孤独との闘いでもあった自身の日を書き綴る中で得られる満足感とは裏腹に多忙な生活と精神的ストレスとの狭間でも苦悩している姿もうかがえたその様子はいわば人間存在そのものへの問い直しとも捉えられるそしてその結果多くの場合小説家としてよりも随筆家として知られるようになった背景にはこの複雑さこそ重要だった

晩年 新しい世代へ向けて

年代になる頃小倉金之助は文壇でも一目置かれる存在となっていたしかしそれにも関わらずこの世代以降自分より優れた若者達が出て来ることへの恐怖感や期待感も同時に抱えていただろう今後どうなる自分はどこまで貢献できただろうそんな想いや苦悩すら感じ取れる書簡も残っていると言われる

亡き後遺産

(1962年) その死去以降日本国内外問わず多様性豊かな教育現場では未だ小倉金之助による教えそして著作物への評価・再評価がおこない続けられているそして今日でも多様化する教育環境下で数学を通じ心豊かな人生へ導こうという理念これは今なお必要不可欠と言えるだろう歴史家たちはこう語っている小倉氏のお陰で日本社会には知識欲溢れる次世代教育アプローチ誕生につながったと

最後まで追求し続けたこの先人達よあなた方こそ真剣勝負だった数十年経過した今日探求そのものこそ未来につながり得る希望なのだから 皮肉な話だが生涯通じ出発点となった年当初無名であった青年そして全世界共通言語と言える数学データ解析能力更なる深化致しまして歴史一新致しましょうまた確実なる未来展望見据え続行しましょう