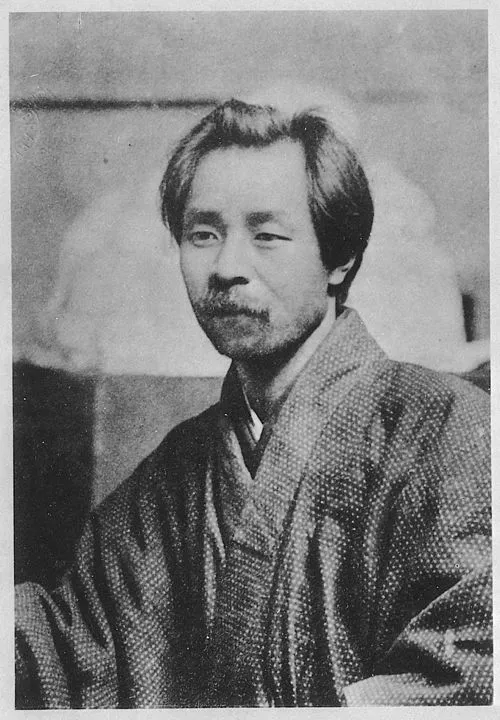

生年月日: 1879年

没年月日: 1910年

職業: 彫刻家

出身地: 日本

年 荻原碌山彫刻家 年

彼の人生は鋼鉄の彫刻と生きた木を通じて時代を超えた感情と記憶を語る荻原碌山は年東京に生まれた幼い頃から美術に対する興味を抱きその才能は周囲に早くから認められていたしかしそれにもかかわらず彼の道のりは平坦ではなかった若かりし頃碌山は西洋美術への強い憧れを持ち続けておりそのために多くの努力と犠牲を払った年代初頭彼はフランスへ渡り本場で学ぶことを決意するしかしながら新しい環境への適応には時間がかかったこの時期多くの人が彼の才能に気づくことなく過ぎ去っていったそれでも彼は前進し続けたアカデミックな教育だけでなく自身で発見した独自のスタイルが後の作品に色濃く反映されることとなる帰国後碌山は日本文化と西洋美術との融合を目指して作品作りに没頭したその中でも特筆すべき作品には赤銅像があるこの作品はその表現力豊かな姿勢や動的なフォルムによって見る者を魅了するがそれ以上に彼自身の内面的葛藤や苦悩が込められているようにも思えるおそらくこの作品には自分自身への問いかけがあったのであろう荻原碌山はその後多くの展覧会で評価され日本彫刻界で確固たる地位を築いていったしかし皮肉なことにその評価が高まるにつれて一方では孤独感も増していったというアーティストとして成功する一方で人間としての孤独さとの闘いもまた始まっていたそれでもなお美しい形状と力強さによって自らの存在証明し続けようとしていたのである年月日荻原碌山はその生涯を終えたしかしその死から何十年も経過した今もなお日本国内外問わず多く人によってその芸術的遺産は称賛されているそして今日では彼が残した作品群や影響力について再評価されつつある彫刻とは人間存在そのものだと語ったと言われる荻原碌山その言葉こそが現代アートシーンにも共鳴している事実なのだ歴史家たちはこう語っている彼ほどまでに自分自身と向き合うことのできたアーティストはいない確かにそう言えるだろうそして今年以上経った現在でもその彫刻品やデザインコンセプトはいまだ色あせることなく新しい世代へ受け継がれているこのような伝説的存在になるとはおそらく本人も予想してはいなかっただろうしかしそれこそが芸術家として選んだ道なのだから数年前日本各地で開催された特別展では多数ファンや若手アーティストがお礼参りとも言える形で集まりましたそれぞれ異なる解釈や視点から荻原碌山について語り合う姿には本来持つべきコミュニティとの結びつきを感じずにはいられないこのような状況下だからこそ孤立という言葉とは裏腹になぜか彼との繋がりだけはいまだ鮮明なのだまさしく永遠を感じさせている瞬間だったまた近年自身の日常生活とも密接につながる木材など自然素材への関心も高まりつつありますそれこそ本物に触れることで何か新しいもの・価値観へ変わってゆく様子には少し驚きを禁じ得ないしかしこれこそ故人へのオマージュと言えるのでしょうその意味では日本社会全体にも広範囲な影響与え続けていますねこれは一体誰にも止める事などできません荻原碌山という名前不滅ですそれだけ多様性包容しながらこの先ますます進化して行くだろうそして古典芸術から現代アートまでそれぞれ異なる魅力引き出す鍵となれるよう期待したい