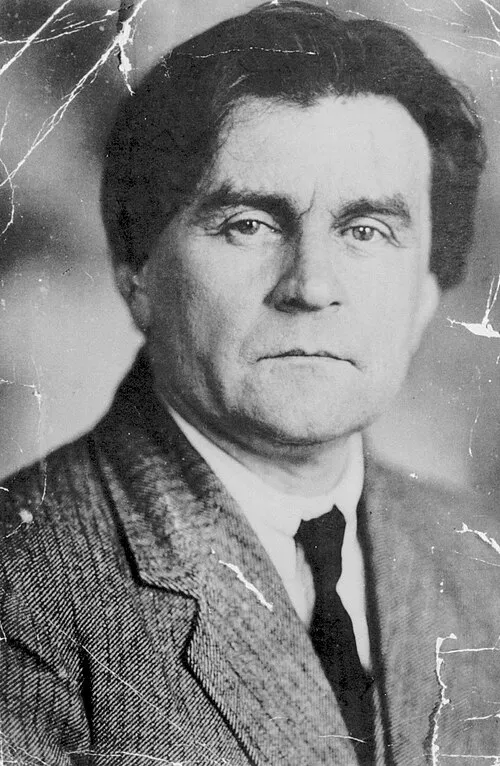

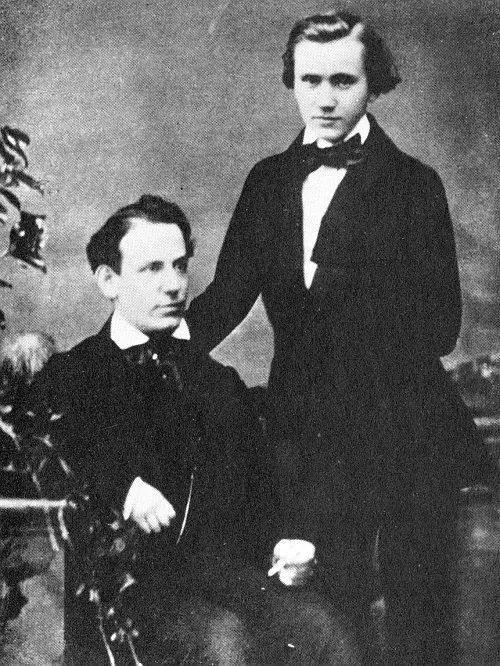

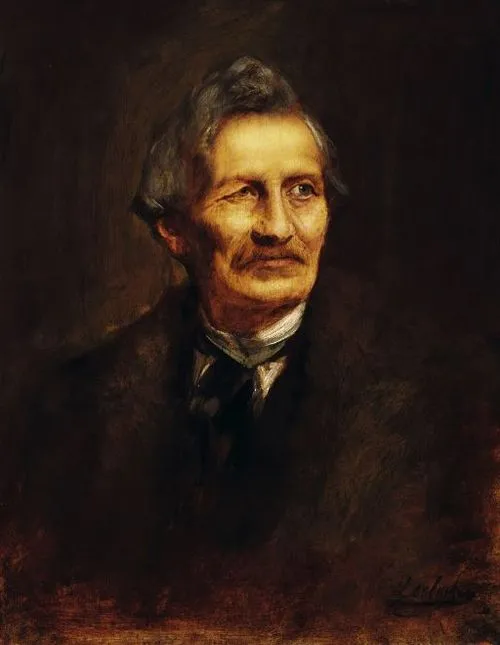

名前: 尾高朝雄

職業: 法学者

生年: 1899年

没年: 1956年

年 尾高朝雄法学者 年

尾高朝雄は年に日本の文化的な背景の中で生まれた彼が幼少期を過ごした時代は日本が急速に近代化していく中で多くの社会的変革が進行していたしかし彼の人生の道筋はただ単に時代の流れによって形成されたわけではないおそらく彼の家族や教育環境が法学者としての未来を照らす光となったのであろう大学で法律を学びながら尾高は思索と実践とのバランスを重んじていた若き日の彼はおそらく将来に対する期待と不安を抱えながら自身が選んだ道を模索していたそれにもかかわらず彼はさまざまな学問分野への関心を持ち続けその結果として法律のみならず哲学や社会科学にも触れていったこの多角的なアプローチが後彼自身の法理論や思想に影響を及ぼすことになる年代には日本で法学界への影響力を確立し始めた皮肉なことにこの時期は日本が国際的孤立へ向かう暗い道筋を辿り始めた時期でもあった尾高はこの不安定な状況下でも人権や民主主義について深く考えその理念について提唱し続けたその活動によって多くの支持者と批判者が生まれたものと思われる戦後日本が再構築される過程では尾高朝雄もまた重要な役割を果たした特に憲法改正という議論ではその理論と実践的経験から多大なる影響力を発揮したと言われているしかしそれとは裏腹に新しい体制への適応には困難も伴ったようだ一部から見ればおそらく彼自身も新しい法律制度との調和について悩み続けていたことでしょう年この知識人として名声高かった尾高朝雄は生涯を閉じることとなるこの年日本全土ではさまざまな事件や変化が起きておりその波乱万丈な歴史背景には多くの思想家や政治家が関与していたしかし多忙だった日常生活とは裏腹に彼自身の日にはどんな思い出や感情が渦巻いていたのであろうか晩年まで尖鋭な視点で問題提起し続けた尾高だがおそらくその根底には人間愛とも言える強い信念があったと思われるそして彼亡き後その遺産はいまだなお色褪せることなく現代日本社会にも息づいていると言えるだろうその理論体系や思想は今なお議論され多様性ある意見交換へとつながっている例えば一部では尾高学校と呼ばれるような流派も存在しそれぞれ異なる解釈によって法律理解へ貢献しているまた一部ファンから見れば他者との共存という考え方こそ現代社会にも必要不可欠なのかもしれないという意見もあるほどだそれだけでなく法を通じて人と繋ぐ架け橋となる役割も果たしたと言えるでしょうさらに皮肉なのはこのような法律観念について討論する現場でも新しい技術進化によって変わりゆく世相との葛藤がありますデジタル法と言われる新しい概念すら登場しつつある中それでもなお古典的な法律原則への理解こそ重要視され続けていますこの点についておそらく今後ますます話題になっていくだろうそう予想する声も少なくない要するに尾高朝雄という人物はいわば歴史上瞬間風速的存在だったただしその影響力はいまだ衰えておらず新しい世代によって継承され発展している事実から目を背けてはいけないその意志こそ公正そして平等の象徴として今後永遠に語り継ぐべき存在なのである