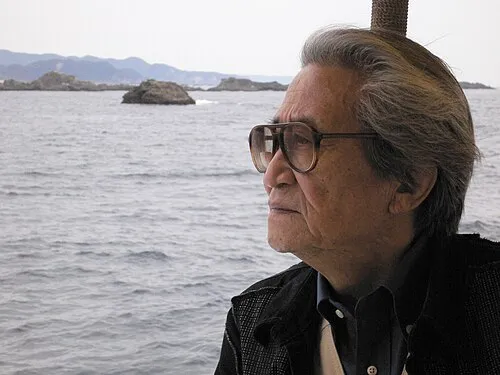

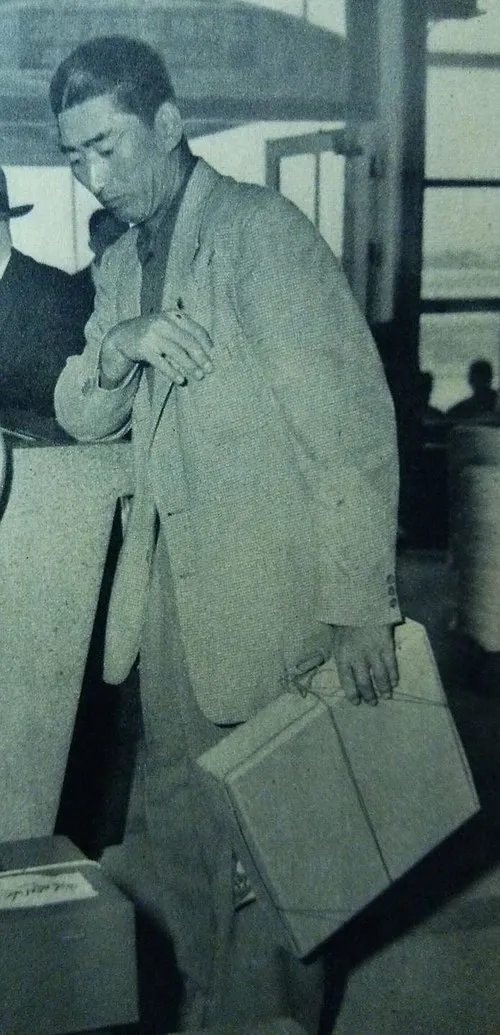

名前: 土本典昭

職業: 映像作家

生年: 1928年

活動開始年: 2008年

年 土本典昭映像作家 年

土本典昭の物語は映像の力を信じる一人の男がどのようにして社会を変えようとしたかを語っている年静岡県に生まれた彼は戦後の日本が混乱から立ち直ろうとしていた時代に成長したしかし彼はただ周囲に流されるだけではなかったむしろその環境からインスピレーションを受け取り自らの道を模索し続けた

若き土本は大学で美術を学ぶ中で映画という新しいメディアに出会う皮肉なことにこの新しい表現手段こそが彼の人生を大きく変えることになるとはその時点では誰も予想できなかったしかしそれでも彼は映像制作に強い情熱を抱き始めその道へ進むことになる

年代日本は高度経済成長期へと突入するしかしそれにもかかわらず社会には見えない闇があった労働者や農民たちはその波には乗れず声も届かぬ状況だったこの状況について敏感だった土本は自らカメラを手に取りドキュメンタリーという形で彼らの日常と苦悩を記録し始めるその作品群はリアルと真実を追求する姿勢から生まれており多くの人に感動と共感を呼び起こすこととなった

特筆すべきは年代初頭の作品岸和田少年愚連隊だこの映画では日本社会における非行少年たちの日常生活が描かれその背後には深い社会的な問題が潜んでいることが示されたある評論家はこの作品によって日本映画界にも新しい風が吹いたと評価しているそれにもかかわらず一部の批評家からはただ悲惨さだけでは何も解決しないという厳しい指摘も受けた

しかし土本典昭には揺るぎない信念があったおそらく彼自身も感じていたのであろう映像には人の心を動かす力があるという確信だそれゆえ単なる娯楽として消費されることなく人への訴えとなり得る媒体として利用する意義深さだったそしてこの思いこそが後年まで続く彼自身のスタイルになっていった

年代以降土本はさらなる挑戦へと向かった時代劇の枠組みから脱却し新たな視点で日本文化や歴史へのアプローチ方法としてドキュメンタリー形式による作品制作へ注力したこの転換点はいわば自己再発見とも言える過程だったと思われるそれでも尚多くの場合で主流とは異なるスタイルやテーマ選びには賛否両論あり不安定さとも隣り合わせだったというしかしそれでもなお自分自身との対話を重ねながら多様性豊かな表現方法へ挑み続けていく

年代になる頃までには日本国内外問わず高評価された数多くのドキュメンタリー作品群が生まれるその中でも漂流教室など人間ドラマそのものとも言える内容ばかりだったこの時期おそらく多様性への探求心や自己表現欲求などによって作風も変化していったと言われているそれにも関わらず彼自身のおいて根底には常に真実を追求する姿勢だけが横たわっていたのであろう

年生涯現役で活動し続けていた土本典昭氏その業績について語れば尽きぬものだそれにも関わらずこの年多くのファンや業界関係者から惜しまれつつ逝去されてしまった正直なところそれ以前より体調不良等伝え聞いていたため心配していた方も多かったようだしかし突然訪れた死という事実確かな衝撃的ニュースだったまた一つ本当に大切な存在がお亡くなりになった

土本氏死去から今日まで一体何度その影響力について考え直しただろう今なお残された映像作品群を見ることで当たり前と思われている日本文化・社会問題など改めて問い返され続けている結果的には数十年先まで影響与えていると言える存在なのだからただ見るだけではなく感じ考察することで次世代以降につながってゆくだろう未来像こそ重要なのかもしれないそしてそれこそ今後ますます必要になってゆくだろう要素なのである

.webp)