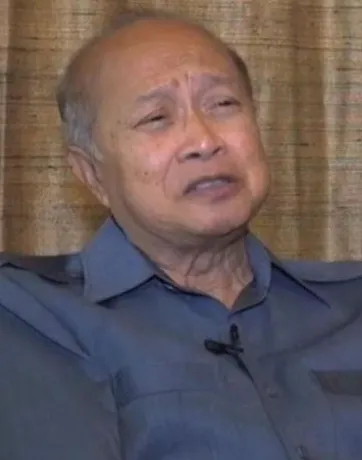

名前: 西川一誠

生年: 1945年

職業: 自治官僚

政治的役割: 政治家

年 西川一誠自治官僚政治家

年戦後の混乱と復興の兆しが見え始めた日本に一人の男が生まれた西川一誠は岐阜県という静かな土地でその人生をスタートさせたしかし彼の運命は平凡ではなかった

彼の幼少期は戦争の影響を色濃く受けていた家族がどれほど苦労したかを知ることで西川は早くから社会問題に対する関心を持つようになったその関心が芽生えるきっかけとなった出来事はおそらく母親から聞かされた話だった食糧不足や物資不足で困窮した日それらの体験が後に彼を自治官僚として政治家へと導く道しるべとなった

成長するにつれて西川は教育にも熱心に取り組んだ高校時代には生徒会活動に参加し自分たちの声を上げることの大切さを学ぶしかしそれにもかかわらず周囲からはお前には無理だと冷たい言葉も浴びせられたそれでも彼は負けず嫌いでありその言葉こそが逆境への挑戦意欲を燃え上がらせる要因となった

大学進学後西川一誠は経済学を専攻するそして多くの場合そうであるように新しい環境や仲間との出会いによって自身の視野も広がっていった大学生活では様な議論や活動に参加し自分自身と向き合う時間も増えたしかしその中で彼自身が何者なのかという問いには明確な答えが見つからないことも多かっただろう

卒業後西川はいわゆる公務員という道へ進むことになるその決断には多くの喜びや期待だけでなく周囲との摩擦も伴っていた安定を求めて公務員になれば良いという声もあればもっと夢を見るべきだという批判的な意見もあったしかしそれにもかかわらず彼は自身が描いていたビジョン地域社会への貢献という目的意識に従って歩み続けた

自治官僚としてキャリアを積む中で西川一誠は数の困難な課題に直面したそれぞれ異なる背景と要求を持つ住民と向き合いながらそのバランス感覚を磨いていった議論や対立こそあれどそのすべてによって得られる経験こそ彼自身を成長させていたしかし皮肉なことに自治体内部では政治的駆け引きや権力闘争など厄介な側面も存在していたそれでも西川は地方自治こそ民主主義と信じ続けこの信念によって多くの支持者も得ていくことになる

そして年代日本全体が高度経済成長期真っ只中だった頃西川一誠も地方行政改革など様なプロジェクトへ関わり始めるこの頃日本国内では新しいリーダーシップ像や政治形態について熱烈な議論が交わされていたため西川自身にも変革への強烈な思いがおそらく芽生えていただろうこの流れについて行かなければならないと感じつつ新しいアプローチへの挑戦へ踏み出す準備を書斎だけではなく実地でも整えている自分自身を見る想像すれば興奮しただろう

さらに年代初頭日本社会全体としてバブル経済崩壊後不景気という厳しい現実にも直面していたこの時期人の日常生活には深刻さともどかしさ不安感など様な感情渦巻いていただろうその影響下でも西川一誠 は地域振興というテーマへ果敢に挑んだ地域活性化のアイデアこそ希望だった しかしそれとは裏腹に新しく構築されたプログラムには予算削減など難題山積みだったのである

その中でも特筆すべき点として挙げたいところそれこそ市民との対話だった当時新しい行政手法として注目されるようになってきた住民参加型政策が試みられており市民との連携・協働による施策形成について力説する姿勢には賛同者だけじゃなく反発者まで生まれてしまう状況またそれだけ膨大なる反応・批判からより正確かつ有効的情報収集能力 を強化して自信作とも言えるプログラム遂行できたりしている

こうした数十年もの経験と思索 その集大成として年代初頭一度政治家活動まで飛躍して当選し都道府県議会議員となり本格的国政への足掛かりという大舞台 に立とうとしている姿それでもまだ非難的視点多かったのであり懸念とも挫折感抱える時期でもあったでしょうでも結果的意義深かったと言える一方通行意思表明とかじゃなく幅広新種新鮮アイデア提案することで次世代受容性高まって戻そう人材育成促進させました

[現代との関連]先述通り 西川一誠氏死去以降年 が過ぎ今なお (2023)全国各地まだ未解決残存課題存在しますよね実際市町村役場窓口質問応答すると今日也発展途上統治改善必要認識状況とは理解されていますねでも同時そこへ 投入出来価値資源調整量限界流動性考慮必要なんです)