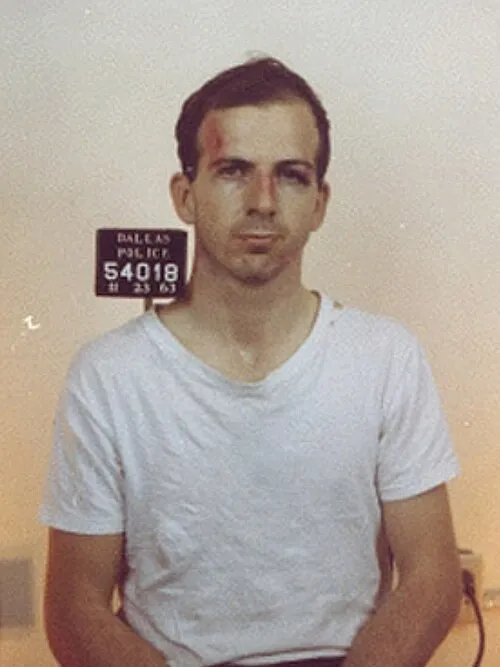

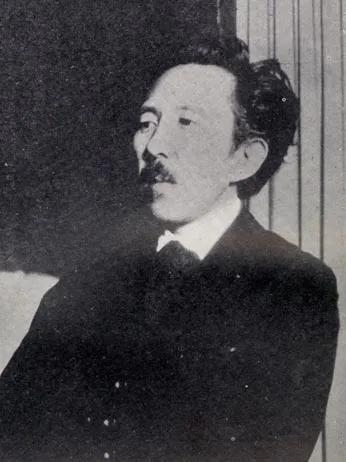

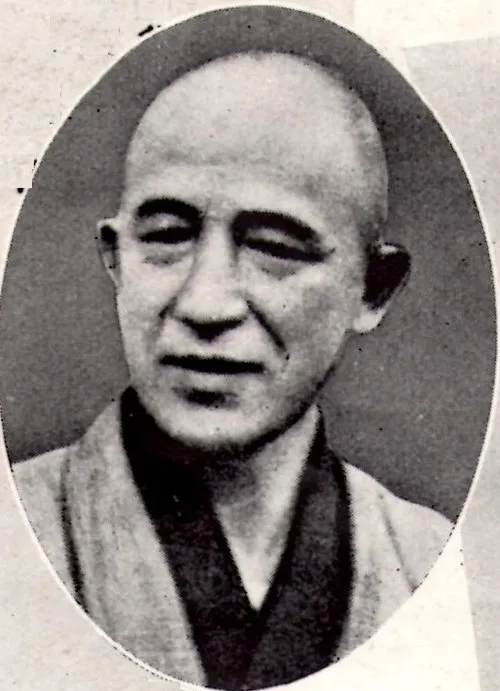

名前: 西谷啓治

生年: 1900年

没年: 1990年

職業: 思想家

年 西谷啓治思想家 年

西谷啓治は世紀の日本において重要な思想家の一人として名を馳せた彼は年に生まれその人生は常に新しい哲学的探求とともに歩んできた少年時代から彼の頭の中には大きな疑問が渦巻いていたそれは世界とは何か人間とは何かという根源的な問いであったしかし彼が哲学の道を選ぶことになる背景には多くの困難があった

彼は若い頃から教育に熱心であり東京大学で哲学を学びながら様な思想家や文献と出会う特に西洋哲学への関心が深まり実存主義やマルクス主義など多岐にわたる思想を吸収していくしかしそれにもかかわらず日本社会特有の文化や倫理観との折り合いをつけることには苦労したと言われている

そして年日本が第二次世界大戦に敗北すると新たな社会構築への期待と失望感が入り混じり西谷は自らの思想体系を確立する機会となったこの戦後日本は急速に変化し多くの若者たちが自由や個人主義を求めていたそれにもかかわらず西谷は古き良き日本文化との対話を忘れず自身の思想形成へとつなげていったこれによって彼は東洋と西洋を橋渡しする役割を果たすようになった

皮肉なことに彼が提唱した和の概念つまり調和や共生はいまだ多くの日本人によって理解されていない部分もありそのため孤独感とも闘っていたという話もあるしかしこの孤独こそが彼をより深い思索へと導いて行く一見すると平穏無事そうに見える日常生活ですがその裏には深い思索と葛藤が隠されていたのである

年代から年代初頭西谷啓治はいくつかの著作でその思想体系を展開してゆき特に日本的なるものという著書では自ら考える和と個がどこまで共存できるかについて論じるこの作品ではおそらく当時求められていた新しい価値観を提示し多くの支持者と同時に批判者も得ることになるしかしそれでもなお彼自身は自分自身について悩み続け本当に正しい答えなど存在するわけではないと語っている場面も記録されている

また西谷啓治との対話によって新進気鋭な若手研究者たちもその理念からインスパイアされ大きな影響力となった例えば年代には日本国内外で数多く講演活動にも積極的で自身の思想だけではなく他者との対話も重視した結果多様性豊かな議論へ発展させたと言われている

年代になると西谷自身も徐に高齢になりその存在感が薄れ始める中でも自身の思想や理論について注目され続けたそして年不幸にもこの世を去るその死によって一つの時代が終わりまた新しい時代への扉が開かれようとしていた歴史家たちはこう語っている西谷啓治という名前なくして現代日本哲学界を見ることはできない

今振り返れば西谷啓治の日や考え方から得られる教訓はいまだ色褪せないそして皮肉なのだがその死後数十年経った今でも多くの日常生活や社会問題について考え直す機会として利用され続けている