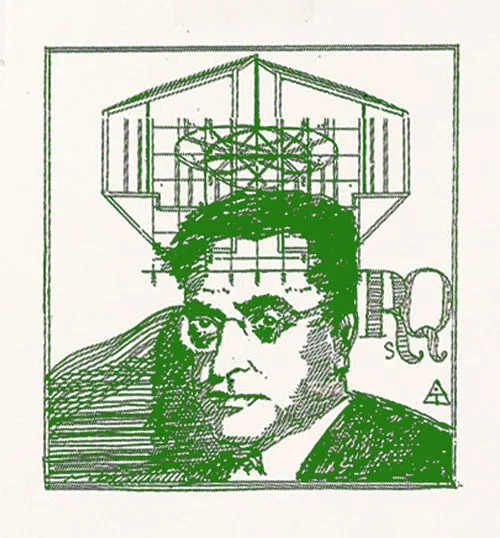

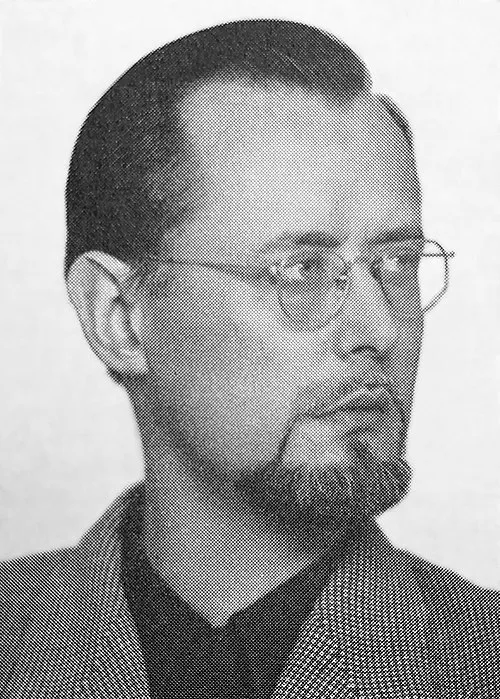

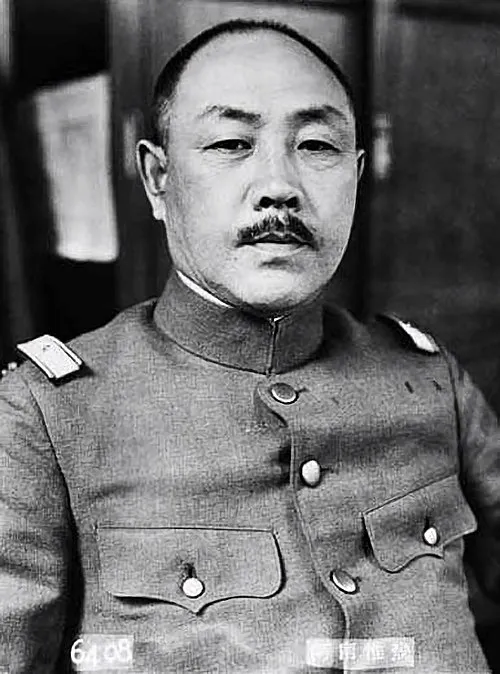

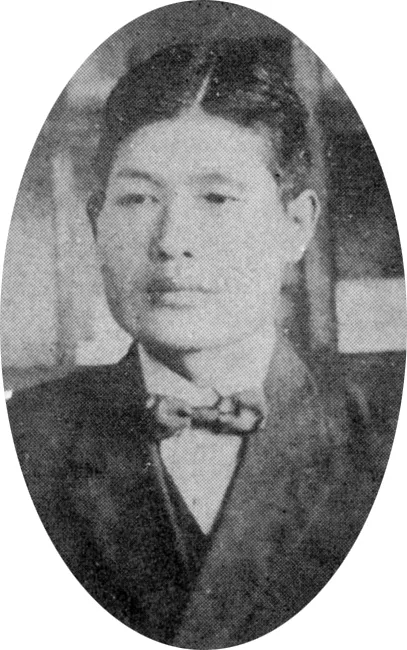

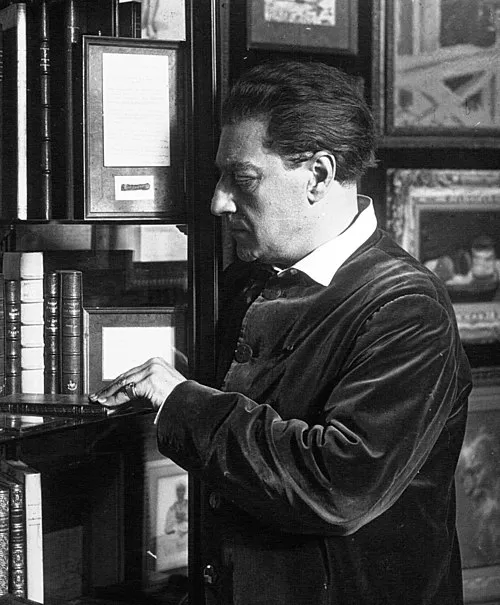

生年: 1903年

名前: 中島健蔵

職業: 仏文学者、文芸評論家

没年: 1979年

年 中島健蔵仏文学者文芸評論家 年

中島健蔵という名前を耳にしたとき多くの人は日本の文学や思想における重要な存在を思い浮かべるしかし彼の人生はただ単なる文学者としての成功だけではなく波乱万丈なストーリーが織り成されていた年彼は日本の地で生まれた幼少期から豊かな知識欲を持ち合わせ特にフランス文学に魅了されたことがその後の運命を大きく左右することになる学び舎で多くの時間を費やしながら中島はフランス文化への愛情を深めていったしかしそれにもかかわらず日本社会では西洋文化への理解が進んでいない時代背景も影響し彼は孤独感を覚えることが多かった大学時代彼はその優れた才能によって友人たちから一目置かれる存在となり多くの文芸作品に対する鋭い批評眼が評価されていた年代中島は特に戦争による社会的混乱と政治的圧力の中で活動していたこの時期彼はフランス文学だけでなく日本文学についても評論を書き続けそのスタイルや視点には新しい風が吹き込まれていた教養ある知識人として知られていた中島だがその自由な発想や大胆な意見は多くの場合権威主義的な体制と衝突した皮肉なことに彼自身が理想とした自由とは裏腹に自身の日常生活には制約が伴ったまた中島健蔵と言えば言葉の力について深く考え抜いていた人物でもあったそれゆえ文章と精神は切り離せないものでありこの考え方は当時新しい視点として受け入れられ始めていたしかしそうした理論的探求だけでは満足できず自身でも創作活動にも手を染めるようになったその結果多数のエッセイや評論集を執筆し多彩な作家たちとの交流も行っていった年代には中島自身も歳月とともに成熟した姿勢で再びフランス文学へ向き合うようになるおそらくこの時期こそ彼自身の日考え続けたテーマ言葉と思考との関係性について最も深い洞察を得ていた頃だっただろうそれでもなお周囲から期待される評価とは裏腹に自分自身との葛藤には終わりが見えないようだったこの矛盾こそ中島健蔵という人物像を際立たせる要因とも言える年不幸にもこの世を去った中島健蔵その死によって日本文学界には大きな穴が開いてしまったしかしこの人物によって築かれた基盤や思想は現在でも脈と受け継がれていると言われているそして現代日本人作家たちはなお一層フランス文化との接点へ目を向け新しい創造性へ挑戦しているもし生きているならばとファンや研究者達はつぶやくだろう どんな批評を書いていただろう どんな作品を書いていただろう確かに中島健蔵という名声にはリズムと抑揚美しさがありますそれゆえ今日でも多くの読者・批評家によって引用され続けその存在感すら失われることなく光り輝いている その証拠として本屋さんなどでは今でも彼について書かれた本を見ることのできる環境となっており人の日常生活にも影響しているまた最近では上でも中島健蔵というハッシュタグ付き投稿を見る機会も増えているためその魅力はいまだ冷めやらぬ状況なのだろうあるファンは街頭インタビューでこう語った私は自分のお気に入りの記事を書く際大抵の場合中島さんの記事からインスピレーションされていますそして別の若者も古典作品とか難解そうだから敬遠してましたでも一度読んでみればそれまで知らなかった世界観へ誘われますと楽しげにつぶやいていたこのようなお話から察する限りおそらく中島健蔵氏のお陰で現代人もまた新しい感性と共鳴する機会を与えられているこのように見ると中島健蔵という文芸評論家及び作家そのものだけではなくその遺産つまり言葉そのものまで照射されつつあるその息遣いや熱量こそ今日まで読み継ぐべき一篇一篇につながっているのであり更なる深化・探究心次第できっと新しい扉さえ開くだろう彼亡き後年以上経過した今それでも昔ながら愛された名作群への熱烈なる支持具合それ自体こそ変わらぬ価値観なのだと思える瞬間だから歴史的人物として確固たる地位・影響力誇示する様子から現代社会との相互関連性等全貌描写すると共通項すれば人類全体とも結び付きを持つ不思議ささがありますね