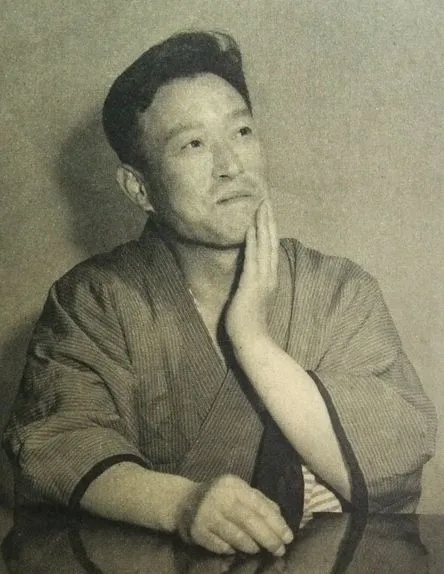

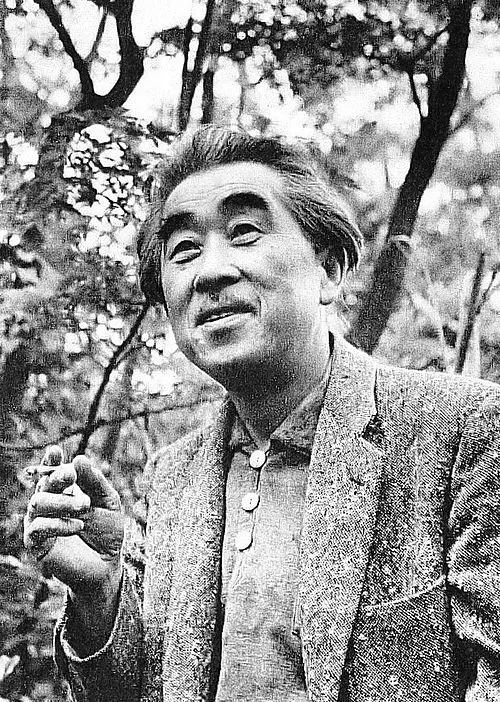

生年月日: 1926年

名前: 中根千枝

職業: 社会人類学者

没年: 2021年

中根千枝社会人類学の巨星

年日本の静岡県に生まれた中根千枝は後に日本の社会人類学界において一際輝く存在となった彼女の誕生は戦争と混乱が続く時代であり平和な未来を求める世代が台頭する礎となったそのため彼女は幼少期から周囲の社会問題や文化について敏感に反応していくことになる

大学時代中根は文学と文化について学ぶことを選んだしかしこれが彼女の人生を決定づけるとは思わなかっただろうおそらく当時は自身が選んだ道が将来どれほど多くの人に影響を与えるか予想もつかなかった大学で出会った教授たちとの交流を通じて彼女は人類学への強い関心を抱くようになりその後すぐに海外へ留学する決意を固めた

その後アメリカへ渡り西洋の文化や思想と日本社会との違いについて深く考察する日が始まるしかしこの新しい環境では言語的な壁や文化的な違いによって孤独感も味わったというそれにもかかわらず中根はその経験から多様性や相互理解の重要性について深い洞察を得たこの時期が彼女自身にとっても大きな転機となりその後数十年にもわたり続く研究活動への基盤となった

帰国後中根は日本で初めて本格的なフィールドワークによる研究スタイルを導入したある村で行われた調査では人の日常生活や信仰について徹底的に観察しそれを書き記したその成果物とも言える著作土着民族と現代社会は一躍名著として認知されることになるしかしこの成功には多大な努力と忍耐が隠れていた

社会人類学者としての活躍

中根千枝はその活動によって日本国内外で数の賞賛を受けたしかし皮肉なことに多くの場合には女性としてという枠組みから評価されることもしばしばだった女性だからと言われながらも自身研究領域で力強さと独自性を見せつけている議論の余地はいくらでもあるかもしれない

彼女自身もこの逆境から力強さを引き出し私は自分自身より他者への理解こそ重要だと語っていたというこの姿勢こそ中根千枝という人物像そのものだったまた教育者として次世代育成にも尽力し多くの若手研究者たちへ道筋を示してきた

遺産と影響

年まで精力的に活動した中根その死去報道は多くのファンや学生達に衝撃と思慕感情として伝わったああこんなにも早かったなんてなどという声が街角でも交わされたというそして今でも若手研究者達には中根千枝氏へのリスペクトが溢れているそれともしかするとこの尊敬され続ける姿勢こそ彼女最大のお土産なのかもしれない

現代との繋がり

(中略) 何十年もの時間経過にも関わらず中根千枝氏の日追求した理念は今なお色褪せず新しい視点として私達の日常生活へ影響し続けている年現在では異なる文化同士の橋渡し役として重宝され一部では再評価も進んでいるようだ現代型エスノグラフィーとも呼ばれるこの方法論への期待感すら膨らんできている

私達自身より他者との共生こそ真実 中根千枝

結局人間とは互いにつながり合う生き物なのだそしてそれぞれ異なる背景から何か新しい価値観新しい視点へ導いて行こうという探究心こそこの世から忘れてはいけないレッスンなのかもしれない