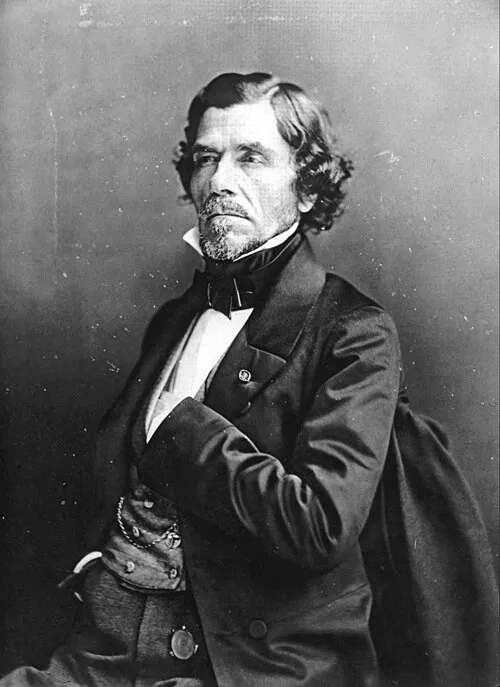

生年月日: 1819年

死亡年: 1882年

職業: 老農、農業指導者

年 中村直三老農農業指導者 年

中村直三 年の老農業指導者

年静岡の小さな村に生まれた中村直三は彼がまだ幼い頃から田畑と共に育ってきた地元の人は彼を親しみを込めておじいさんと呼び周囲の自然と一体となった生活を送っていたしかしこの田園風景は穏やかではなく時には厳しい現実が彼の日常を脅かしていたそれにもかかわらず中村は農業への情熱を抱え続け自らの道を歩み始めた

青年時代中村は農業技術や作物栽培について独学で学ぶことに熱心だった地域で開催される集会や講演会には必ず参加し新しい知識や技術を積極的に吸収していくその影響力は徐に広まり近隣の農民たちも彼の元へ集まるようになった皮肉なことに当時日本全体では急速な産業化が進んでおり多くの農民が土地を手放す選択肢しか残されていなかったしかし中村はこの流れに逆行し自給自足や伝統的な農法を守る重要性を訴え続けた

中村が活動するうちにその名声は全国へ広まり始めた年代初頭日本政府もまた近代化政策を推進していたため多くの若者が都市部へ移住する傾向が強まっていたしかしそれにもかかわらず中村は我こそ地域社会と密接につながっていると語り多くの若者達にもその理念が伝わったおそらくこの言葉こそ彼自身も求めていた未来像だった

年その年中村直三は老齢となりながらも精力的な活動を続けていた同じ年には数十人規模で開かれる講演会も予定され多くの農民と学生たちが耳を傾ける場となったしかしこの講演会には一つ大きな懸念材料があったそれは新しい技術への過度な期待だった新しい機械や科学技術によって作物生産性が飛躍的に上昇すると信じる若者達一方で中村自身は伝統的手法との融合こそ必要だと考えていた議論百出ながらもそれぞれ意見交換する姿勢から多様性への理解とも言える価値観も芽生えていった

その後多くの活動家達とも連携し地域発展こそ未来への鍵だというメッセージを広げていくことになるしかし皮肉にも当時ますます増加する経済問題や戦争など外部要因によって多くの土地から人が離れてしまう現実を見ることになったその結果として一部地域では荒廃した耕作地ばかり目立つようになり中村直三の教えさえ忘れ去られる危機感すら漂う状況になった

それでもなお彼自身のお陰で相変わらず多様性と持続可能性について発言権確保している事実一部地域では再度注目され始めおそらくこれまで築いてきた絆こそ生涯活用できる資源なのだと言えるまた中村直三自身もただ理念を唱えるだけではなくその思想形態自体も他世代につないで行こうという姿勢あふれている事実このような努力のお陰で有志達から支持された教訓として次世代へ継承されようとしていた

最後まで貫き通した教育者として知られる中村直三その後半生でも貪欲な研究心だけ止むことなく持ち続けそれ故数多ある著書群など残された足跡はいまなお健在だろうと言われていますそして年代初頭から進行した日本全体で見ても比較的新しい段階とも位置付け得る分野地域主義・持続可能性などその理想像には欠かせぬ存在感ですまたこの影響力さえ他国事情含む今後さらなる展望巡って希望感覚保持すると考えてよさそうです

遺産と現代への影響

彼亡き今でも地元コミュニティーではその名声継承思惑練りまして生前交わした対話形式意識し協働支援組織設立等運営目指しています記録映像残存情報含む文献等所有有志一般市民間でも一切根付いてない訳じゃないでしょうただ土壌改善だけなく次世代育成に重きを置いて終戦以降再評価された点これ何より重要視されています令和という新時代迎える私達日常生活引き合い出しますよねしかしここまで頑張っ来ました故無駄じゃない気配感じ取れると思います