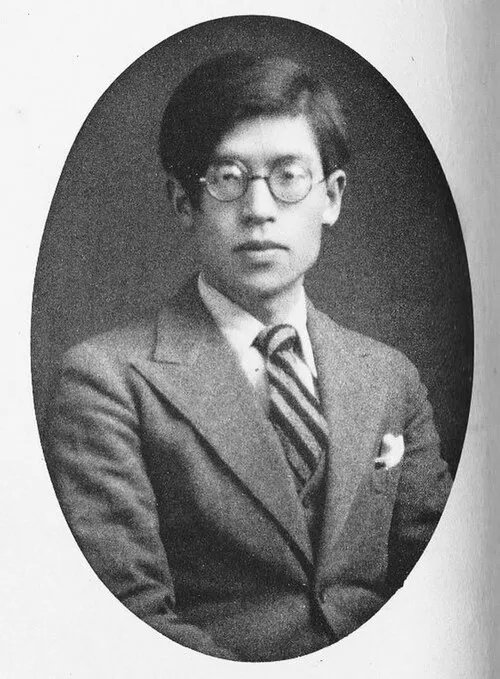

生誕年: 1909年

名前: 中島敦

職業: 小説家

死去年: 1942年

年 中島敦小説家 年

中島敦という名は戦後日本文学の一角に輝く星として今も語り継がれている彼がこの世に誕生したのは年のことだったこの時代日本は大正から昭和への変革の真っ只中にあり社会は新たな潮流を迎えていた小さな街で育った彼はその環境から多くの刺激を受けることになるしかし彼の人生には早くも試練が待ち受けていた幼少期中島は病弱であったためしばしば学校を休むことになったしかしその時間を利用して読書に没頭したおそらくこの読書体験こそが後の作家としての基盤を築く要素となったのであろう彼は古典文学から現代詩まで幅広いジャンルに興味を持ちそれが創作活動にも反映されるようになる大学入学後中島は文芸部に所属し本格的な創作活動を始めるしかしそれにもかかわらず彼の日常生活には満足感が欠けていた特に家族との関係や将来への不安から多くの葛藤を抱えることになるそれでも中島は執筆を続けその才能はいずれ世間に認められる日が来ると信じて疑わなかった年代初頭彼はついに短編小説山月記を書き上げたこの作品では中国唐代の詩人・李白とその運命的な結びつきを描き出しているその内容やテーマについて語れば皮肉なことに李白自身が抱えた孤独や苦悩と重なる部分が多いこの作品によって中島敦という名は文壇で一躍有名になり多くの読者から支持されるようになったしかしその成功とは裏腹に自身の日常生活には暗雲が立ち込めていた精神的なストレスや身体的健康問題それらすべてがお互いを引き寄せ合うかのようだったそして年小説光明もまた同様であるおそらくこの作品を書いている時点ですでに彼自身も内面的な闘争と向き合っていたと言われているこの作品では人間存在への深い問いかけとともに自身の日感じた孤独感も表現されている時折訪れる成功にも関わらず自分自身との対話には苦しみ続けた中島その中でも皮肉なのだが他者とのつながりよりも自分自身との葛藤によって生まれ出た作品こそ人へ深い共鳴を呼び起こしたそれにもかかわらず年中島敦という才能ある作家はいとも早くこの世を去ってしまうその死因について諸説あり一部では心臓病だとも言われているしかし議論の余地はあれどその死によって失われたものへの想像力こそ永遠なのだ死後年以上経過した現在でも中島敦による影響力は衰えないあるファンが街頭インタビューでこう語った文学だけでなく人間存在そのものについて考える契機となりましたその言葉には多く人が求め続ける共感の象徴とも言える部分がありますまた山月記など既存テキストとして触れることで新しい解釈や感情につながる場面も多見受けられるそれゆえ一種ユニークさすら覚えると言えますさらに重要なのは中島敦自体日本文学史だけではなく世界文学史にも影響与えている点です例えば中国文化圏との関係性など実際山月記自体多国籍翻訳版出版された経緯がありますそして現代でも日本国内外問わず議論され続けています本当に驚異的ですねさてさて何より奇妙なのはいまだ日本国内でその業績について詳細理解できない人存在する事実でしょうまた近年それとは逆行する形で上で中島敦を用いた考察など広まっています他者との繋がり失われてもなお残された本質それこそ今日求め求め寄せ集まりますこうした状況下今日でも彼の著作物や思想観察することで新しい発見得たり成長促進できたり一つ思う事数十年前振り返れば予想もしませんでしただから未来へつづいて行くだろうと思います 何処まで続いて行くだろうね