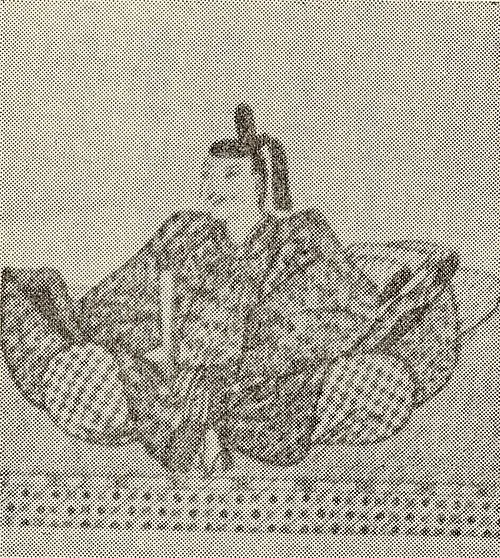

生年: 1594年(文禄3年7月15日)

死亡年: 1653年

役職: 岡藩2代藩主

氏名: 中川久盛

中川久盛岡藩の誕生と運命

年のある日歴史的な瞬間が日本の岡藩で訪れた若き中川久盛が名家に生まれたという運命を背負いながらこの世に誕生したその瞬間から彼は単なる一人の赤ん坊ではなく後に大名として数多くの出来事に翻弄される運命を持つ人物となる

しかし彼が成長する過程は順風満帆ではなかった幼少期多くの親族や側近たちとの関係性が複雑化しその影響で彼の性格は非常に内向的になったというしかしそれにもかかわらず中川家の血筋を引く者として期待されるべき重責感も同時に抱えていたことだろう

彼が青年期を迎えるとそれまで培った知識や教養が試される時代へと突入する年には関ヶ原の戦いが勃発し日本全土が戦乱に巻き込まれるしかしこの な状況でも中川久盛は自らの立場を明確にしようとはせず自身を貴族社会から距離を置く道を選んだようだおそらく権力争いへの嫌悪感からだったかもしれない

岡藩主への道

年中川久盛は岡藩第代藩主として即位するこの瞬間こそが彼自身だけでなく岡藩全体にも新しい時代をもたらすこととなったしかしそれとは裏腹に政務や統治には多くの困難が待ち受けていた新しい領地では経済基盤や民衆との関係構築など多岐にわたる問題解決策を見出す必要があったそれにもかかわらず多くの場合彼自身は孤独な指導者としてその重圧と向き合わざるを得なかったのである

おそらく彼最大の試練は経済政策だった当時日本各地で経済的不安定さや飢饉など深刻な問題が横行しておりこの不安定さは地方でも顕著だったそのため久盛は農業振興策や商業活動支援策など多角的アプローチによって民衆との信頼関係構築へ努めたしかしながら一部から疑問視されその手法には賛否両論あったとも言われている

文化と教育への貢献

中川久盛はただ政治的指導者としてだけではなく文化人でもあったと言われている特に教育制度改革には力を入れその結果地域内で学問・文化面でさまざまな発展を見ることとなったまた新しい学校制度導入によって未来世代への礎も築いたことだろうしかし皮肉にもその功績は当時よりも後世になって高く評価される傾向だったためこのこともまた一種孤独感につながった可能性がある

死去と遺産

年中川久盛はこの世を去るその死によって彼自身のみならず岡藩全体も新しい段階へ進む契機となり得たと言えるただひたすら亡き父親から受け継いだ土地と民衆への愛情のみならず自身も長い苦労の日を経て果たして何か意味あるもの残せただろうか記録によれば多数存在する文献資料や書簡群など今なおその功績について語り継ぐ形になっているそして死後年以上経てもなおその名前中川は地域住民そして歴史愛好者によって語り継ぎ続けられているのである

現代との接点

技術進化という視点から見ても 中川久盛という歴史的人物はいまだ日本社会のみならず国際的視野でも重要視されているようですそれこそ現代ビジネスパーソン達にはそのリーダーシップスタイル異なる意見との対話促進・教育投資等現実世界でも大変参考になる側面がありますまた最近では地域活性化プロジェクトなど様な形で伝説的存在再評価されていますそれゆえこの人物について更なる研究・知識普及活動求めたいところです