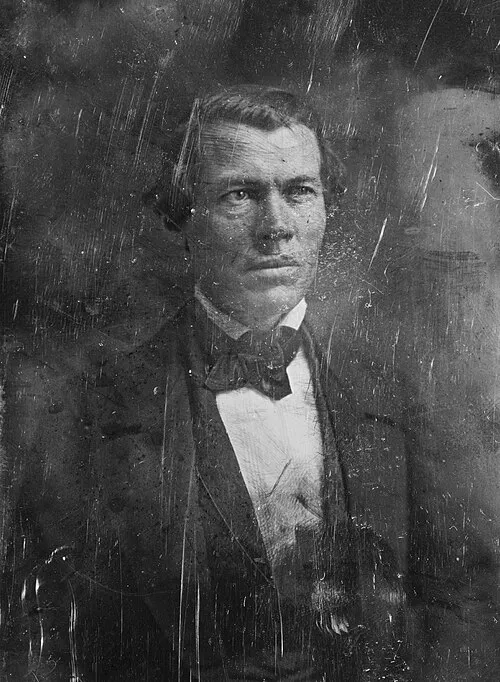

生年月日: 1820年(文政3年4月4日)

死亡年: 1889年

役職: 第12代岡藩主

フルネーム: 中川久昭

年文政年月日 中川久昭第代岡藩主 年

中川久昭運命を共にした岡藩の第代藩主

年の春文政年月日ある男児が岡藩の領地に生まれた彼の名は中川久昭彼は高貴な血筋を引く王族でありまさに王位継承者として期待されていたしかしその運命は平穏とは言えなかった藩主として生きることになった彼は自らの時代がもたらす数の試練と向き合わざるを得なかった

子供時代久昭は学問に励みながらも早くから政治や権力闘争の影響を受けることになるしかしそれにもかかわらず彼には将来への希望があった年代日本全体が大きく変わろうとしていたそしてそれと同時に自身も年に岡藩主となりこの名門家系を受け継ぐことになる

困難な政権下で

就任早彼は幕末という激動の時代へと突入していく当初こそ地元民から支持されていたもののその後すぐに大政奉還や戊辰戦争といった出来事が続発するこの変革期多くの藩士たちが内部分裂し混乱する中で中川久昭は困難な状況下でも冷静さを保ち続けた

議論には賛否両論あったかもしれないしかし彼のおそらく最大の功績は新政府との交渉能力だと言えるだろう西洋列強による圧力や内外問題への対応策を模索しつつ自身の存在感を示す努力を惜しまなかったそれにも関わらず一部では反発もあり多くのお家騒動や陰謀も渦巻いていた

新しい国造りへの挑戦

明治維新後中川久昭は更なる挑戦へと駆り立てられる旧態依然とした制度から脱却し新しい国家体制づくりへ参加することになるその過程で多くの改革案が提案されたその一方で旧勢力との摩擦も激化したことで政治的立場が脅かされる瞬間もあった

地方行政改革

地域社会への影響力保持という観点から中川氏は地方行政改革にも取り組むことになるしかしこの改革策には予期せぬ反発が起こり無駄とされる批判を浴びながら進めざるを得なくなるそれでも多様性ある意見を取り入れる姿勢はいかにも親民的だったと言える

教育普及活動

さらに興味深い事実として中川氏による教育普及活動だこの施策には市民教育の重要性や国民意識向上への期待感など様な視点から取り組まれたその結果高等教育機関設立につながっていくただしその成否について議論する余地はいまだ残っている

終焉と遺産

年まで生き抜いた中川久昭

その人生最期の日長い道程だったと言えるだろう晩年には健康状態も優れず苦悶の日が続いていたしかしその一方で近代化された日本社会でどんな役割モデルとなってほしいかとの願望だけは失わないよう努めていたとも言われているまた自分自身より国民この思想的遺産こそがおそらく彼最大級なる教訓だったのであろう そして年代日本政府主導によって進められた文明開化政策によって人の日常生活まで影響及ぼされた結果市井における文化・経済面でも変貌遂げる運びとなった 中川氏死後数十年経過した現在でもその理念や施策はいまだ語り継がれている知識なくして未来なしと諭した言葉その真意考察する人多しこの背景知ればなおさら彼自身人格形成そして国家形成とは切って離せぬ事実理解できよう