生年月日: 1658年(万治元年2月26日)

死去年: 1734年

職業: 儒学者

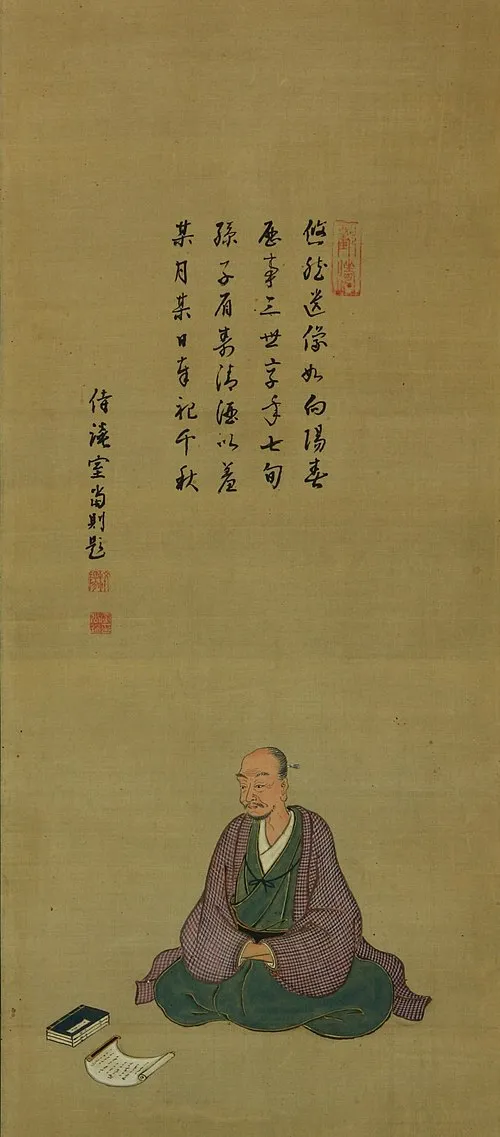

本名: 室鳩巣

年万治元年月日 室鳩巣儒学者 年

年万治元年の月日江戸の空に生まれた一人の男がいました彼の名は室鳩巣時代は大きく変わろうとしていましたが彼の誕生はその変革に大きな影響を与えることになるとはこの時誰も予想できなかったでしょう彼は幼少期から卓越した知識を持ち周囲から一目置かれる存在となっていったのですしかしそれにもかかわらずその道を歩む中で数の困難に直面しました

若き日の室鳩巣は儒学を深く学ぶことに情熱を注ぎました教えを受ける中で彼は儒教が持つ倫理観や哲学的思考に強く惹かれたのでしょうこの吸収力こそが後彼自身が多くの弟子たちを育てる源泉となりましたしかし皮肉なことにこの新しい知識と見識への渇望は一方では家族との関係や社会との摩擦を引き起こす結果にも繋がったようです

年には東京・藩士として仕官する機会を得ましたこの職業選択によって彼の日常生活は一変しますその地位から多くの若者たちへ思想教育や道徳教育を施し始めますそれによって室鳩巣自身もまた大衆から称賛される存在となりつつありましたしかしこの時代背景には日本社会全体で続いていた戦乱や政治的不安定さがあったためその影響力には限界もあったのでしょう

年になると新しい局面が訪れます彼自身の思想体系鳩巣学派を確立したことで一躍儒学界隈では名声と権威を確立しましたそれまで長らく続いていた伝統的な考え方とは異なる新しい視点で多く人に愛されるようになりましたおそらくこの時期こそ室鳩巣自身も人生最高とも言える幸福感と充実感を感じていたことでしょう

しかしそれでも一筋縄ではいかない展開も待っていました年代半ば日本社会では幕府による厳格な弾圧政策が強化されていきますこの状況下で思想活動家たちは弾圧され多数が失脚しつつありましたそれにも関わらず室鳩巣は自らの理念に従い人への教育活動を続けましたその姿勢から多くの支持者たちは希望として彼を見るようになりました

年長い旅路のおしまいそれぞれ色彩豊かなエピソードと歴史的影響力によって彩られてきた生涯でしたしかしその死後しばらくすると驚愕すべき現象が起こります議論の余地がありますが彼独自の思想体系や著作物群は急速に広まり日本全国のみならず海外でも評価され始めましたこの現象には疑問符も付いて回ります

今日まで約年以上もの歳月が流れていますその間には様な文化運動や思想潮流が現れて消えて行きましたしかしながらふと思えば室鳩巣という名までも忘却されず今なおその存在感はいわば霊的な支柱となっていますそして日本文化史上重要な役割り果たしたひとりとしてその名前と功績について語り継ぐ人さえいますまた最近ではなど新しいメディアで再評価されリバイバルムーブメントとも言われています

今でも私たちはその教え人生哲学について考えざる得ませんそれぞれ自分自身の日常生活へどんな形で反映できるかという問いですそしてこの問いこそ社会的連帯や倫理の本質について深刻に掘り下げさせている要因だとも言えるでしょう今の世代へ何か示唆するものそれぞれ過去から現在への架け橋と言えるでしょう