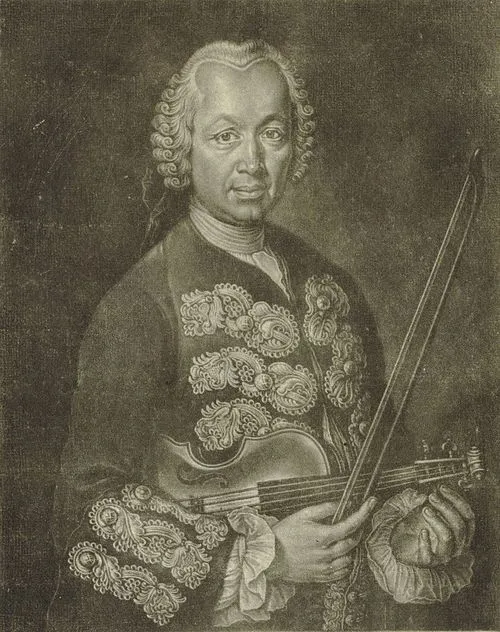

生年月日: 1811年2月13日

職業: 国学者、歌人

生年: 1746年

活動時期: 江戸時代

主な業績: 国文学の研究と歌の創作

年文化年月日 村田春海国学者歌人 年

文化の始まり年月日時代は変わり江戸時代の静けさが残る日本そんな中村田春海という名の男が国学や歌に新たな息吹を吹き込むためにこの世に生を受けた

年その誕生から既に多くの試練を経ていた春海彼は幼少期から文学と哲学への情熱を抱き多くの文人たちとの交流を深めながら成長していったしかしそれにもかかわらず彼の人生は常に平坦ではなかった特にその国学者として名を馳せる過程で直面した数の困難は彼を一層強固な存在へと育て上げる要因となった

春海は早い段階で国学への目覚めがあったと言われているおそらく彼が初めて本格的な著作を書いた時期には多くの人が西洋思想に心奪われつつあったしかし皮肉なことにその状況こそが彼にとって新たな挑戦となり日本古来の文化や思想について再評価する契機となった彼は日本独自の美しさや真理を見出しそれらを詩として表現することで人に再び和歌や古典文学への関心を呼び起こそうとした

国学と一口に言ってもその内容は多岐にわたるそして春海自身もまた自身が提唱した思想について議論し続けたその中には自分自身の日常生活や周囲との関係性から得た深い洞察も含まれていたと思われる一部では村田春海という名前そのものがその後の国文学研究にも大きな影響力を持つようになるとも考えられているしかし一方でその影響力ゆえ様な意見や批判も巻き起こすことになった

さらに興味深いことには春海は詩人でもありました彼自身の日常生活や感情それによって生まれる作品群は多くの場合深い悲しみや喜びなど複雑な思いで満ち溢れていました詩とは心情そのものだと語るファンもいたほどですそれにもかかわらず人間関係には悩み苦しむことも少なくなく多くの場合それが歌詞にも反映されたとも言われていますこのような感情表現こそ日本文学界で注目され続ける理由なのかもしれません

実際その後の日記などを見る限り彼の日常生活には様なしぐさあるいは細かな観察から生じた小話まで多彩でしたそれによって生まれたいくつもの短歌群ただ美しい言葉だけではなく人間味あふれる描写によって多くの読者から親しまれる存在となりましたそして皮肉にもこのような共感性こそが時代背景とは裏腹に今なお普遍的価値として残り続けています

最晩年になると不安定だった健康状態にも悩まされながら創作活動を続けましたそれでもなお新しい視点で伝統文化への愛着と未来への希望を書き綴ろうとした姿勢それ自体がおそらく真摯だったのでしょう将来がどうなるか分からない世代だからこそ生涯死ぬまで信じ続けようと思える何か特別なるものそれこそ村田春海という男だったのでしょう過去との対比でも考えれば柔軟性を持ち合わせていて本当に素晴らしかったと言えるでしょう

そして年月日この世へ別れを告げましたその瞬間おそらく周囲には無数のお花束と共鳴する声援もっと具体的には涙すれば必然的だったことでしょうしかし一方ではその後確立された新しい価値観への期待もあり大切なのは村田春海という名士のお陰で多面的視野から見る日本文化全般について改めて考える機会になった点です今なお私たちは昔以上の記事・書物など通じて家族同然とも言えるほど接している訳ですしね

果たして村田春海亡き後何十年経とうとも数百年経過しても私達日本人として大切なのはいかなる形でも伝統との向き合う姿勢だと思いますそして現在進行形で流れる川面越えて異なる水質この連鎖はいまだ途切れないのでしょう古きを訪ね新しきを知るそれ故にもしかすると今回述べたい文章自体もっと若干翻訳表現寄せても良かったと思いますでも結局ここまで至れてよかった