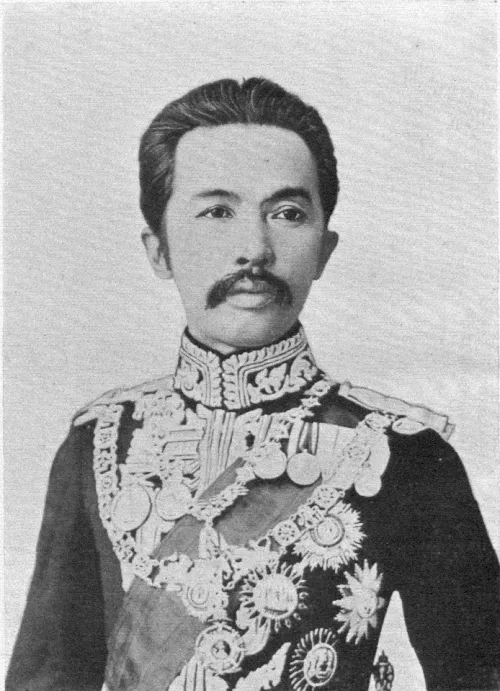

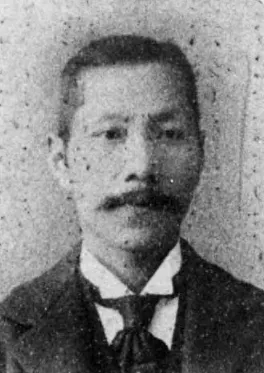

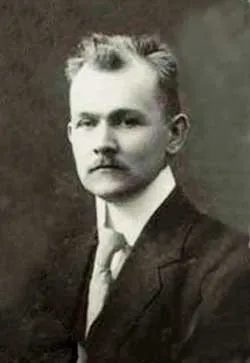

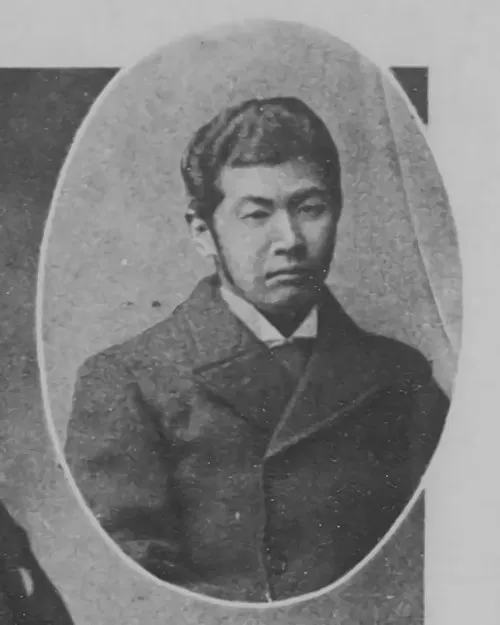

名前: 村上浪六

職業: 小説家

生年月日: 1865年

死去年: 1944年

年 村上浪六小説家 年

年村上浪六はその存在を世に知らしめる一方で彼自身の内なる葛藤と闘い続けていた年に生まれた彼は若き日に多くの作品を書き上げその中には日本文学の未来を形作る重要な要素が含まれていたしかしそれにもかかわらず彼の道は常に平坦ではなかった

村上が幼少期を過ごした時代日本は急速な変化の真っただ中にあった明治維新による社会の変革や西洋文化の流入が進む中で彼は文学という表現手段を見つけたそのためおそらく村上にとって小説家としてのキャリアは避けられない運命だったと言える彼は小学校時代から物語を書くことに興味を持ちその情熱は次第に形となっていった

しかし成功への道には障害もあった若い頃から作品を書いていたものの多くの場合それらが世間に受け入れられることは難しかったそれでも村上は執筆を続けたおそらく自身の内面的な探求こそが最も重要だと感じていたからだそして多くの場合自身の経験や感情が作品へ反映されていることも分かっていた

年代になると彼はいよいよ文壇で注目され始めたこの時期数の短編小説やエッセイが発表されその独特な視点と鋭い洞察力で読者を魅了していったしかしそれにもかかわらず一部では批評家たちから厳しい評価を受けることも多かった議論の余地はあるがこのような逆境こそが後彼自身を成長させた要因なのかもしれないと言われるほどだった

年日本全体が戦争によって疲弊し人の日常生活も影響を受けていたしかしこの混乱した状況下でも村上浪六は新しい作品を書き続け自身独自の文体で日常生活や人間関係について考察する姿勢を貫いていた皮肉なことにこの時期こそ人が心豊かな文学作品を求めているとも言えるとある評論家も述べている

また当時としてみれば珍しい試みとして人間関係や心理描写へ焦点を当てることで新しい文学スタイルへの挑戦でもあったその結果として生まれた短編小説心では多様な人間模様や複雑な心理状態について深く掘り下げそのリアリズムによって読者から高評価を得るしかしながら一部にはそれでもなお物語性が欠如しているという意見もありバランスとは何かを問う声も強かった

最晩年まで執筆活動が途切れることなく続きしかしながら身体的には衰えつつありましたそして年その人生幕引きを迎える時期になりましたおそらく死後どれほど自分の記事や作品について論じても無意味なのかもしれないと考えながら余生の日を書き留めていたと思われますこの思索的瞬間こそ一作家として最良の日だったのでしょう

そして年月だけ無情にも過ぎ去りこの世との別れの日多くの場合大作家達は死後さらに名声高まりますそれゆえ今日でも村上浪六という名前を見ることでこれまで以上にその存在意義について思索する人もいるでしょう例えばなどでは新しい世代によって再発見された古典的名作群への興味喚起などがありますそれゆえ皮肉ながら復刻版など現在再発売され注目されています

また彼へのインタビュー記事を見る限り彼自身どんな風景とともに居合わせようとも自分だけではなく他者との繋りを強調した部分がありますこの観点から見ると果たして村上浪六とは単なる人物以上なのだろうか その背景には多様性ある文化及び歴史的要因でしょうそして今なおその影響力や思想生きざまなど様角度から読み解こうという努力すべき対象です