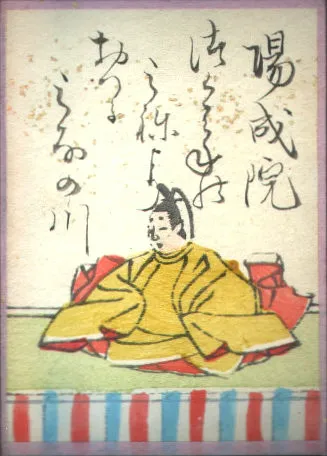

生年: 1756年

没年: 1833年(天保4年9月11日)

職業: 国学者

主な業績: 日本の古典文学や歴史の研究

年天保年月日 本居大平国学者 年

年の秋冷たい風が吹き始める中本居大平は生涯の最後の時を迎えていたしかし彼の心にはまだ学問への情熱が宿っていた生まれた年から年もの間日本の国学に尽力してきた彼は国士として知られる存在となったこの国学者は古代文献に対する深い理解と独自の解釈で多くの弟子や同時代人に影響を与えた

大平は京都で育ちその教育環境から日本文化への強い興味を抱くこととなる若い頃から詩や古典文学に親しみながら文人として名を馳せていったしかしそれにもかかわらず彼の人生は決して平坦なものではなかった特に幕末という動乱期にあって彼が経験した困難さそれは歴史的変革による文化的混乱だった しかし大平はその逆境を乗り越え自身の思想体系を確立することになる

本居大平が自ら確立した国学という概念それは日本独自の文化と歴史を重視し西洋思想との対立を通じて自己認識を深めるものであったおそらくこの思考法が後世へ与える影響について彼自身も想像すらしていなかっただろうしかし道徳と倫理観について語ったその言葉は多くの場合近代日本人にも影響を及ぼすことになる

彼が特に心血を注いだ業績それは古事記や日本書紀など古代文献への新しい解釈だったこれまで多くの研究者たちによって解釈されてきたこれら資料に対し大平は自分自身の視点で光を当てた神道という理念が持つ重要性やその美しい教えについて語りかけることで多くの支持者を得ていったそしてそれにもかかわらず大衆との距離感には苦悩し続けたと言われている

しかし皮肉なことに大平自身が求め続けた普及活動とは裏腹にその考え方や理念が広まって行かなかった背景には当時盛んだった外国文化への強烈な誘惑もあったそして残念ながらこの多様性豊かな思想体系こそ日本社会全体として抱える矛盾とも言えるだろう

一方で大平には少数派であることへの誇りもあったその独自性こそ自身こそ価値ある存在だと信じ込む要因でもありおそらく孤独感とも戦う日でもあったかもしれない私だけではないと叫びたい思いそれぞれ異なる考え方・価値観そんな仲間と共鳴できれば良かったと思わずにはいられない

年月日本居大平の日常生活と学問活動はいよいよ終息へ向かう一体何人になんという言葉や励ましが送信されたのであろうか周囲には多く の弟子達がおりそのどれもが師匠へ心より感謝していたその最後の日彼自身もまた運命との別れ際まで精神力勝負だったのであるそしてその後新しい世代へ伝わるその教えや思想果たしてどんな形で受け継 がれてゆくだろうかこれは議論する余地さえある

本居大平という名は現在でも教科書など様な場所で目にするしかしそこには一つ重要な疑問彼自身のおかげだけなのだろうか この問い掛けさえ浮上するほどその影響力はいまだ根強く残っているようにも思えるそして皮肉にも現代では彼こそ伝説と称され一部ファン層によって神格化されてもいる

また大平死去後数十年経ち生まれ育った土地では民俗文化としてその伝説など語り継ぐ声も絶えないと言われているそれどころか今日では彼女とも呼ばれる近現代文学作品でも取り上げ られる事例すらあり小説内外から再評価され続け今なお人気者となりつつあるその姿勢こそ本当に意味深長と言えるだろう

(まとめ)

[本居大 平] 誕生以来約年以上経過した今日更なる新旧交差点として正しく評価されただろう本来ならば単純化できぬほど意義深き歴史人物だからこのストーリー無限連鎖させ新しい物語誕生につながれば幸甚と思いますね