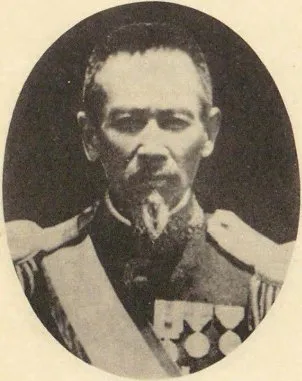

生年: 1851年(嘉永4年7月10日)

死年: 1907年

名前: 水野忠敬

役職: 駿河国沼津藩主・子爵

年嘉永年月日 水野忠敬駿河国沼津藩主・子爵 年

水野忠敬は年の夏駿河国沼津で生まれた彼の誕生は幕末の動乱と近代化への道を見据える日本においてまさに歴史の交差点であった家族は裕福な武士階級であり忠敬には名門出身という期待がかかっていたしかしそれにもかかわらず彼は幼いころから自らの運命を切り拓くために苦悩することになる 幼少期から水野家には厳格な教育が施されていたがそれは一方で彼に大きなプレッシャーを与えたある歴史家によると忠敬はその才能と責任感から常に自分自身を奮い立たせ続けなければならなかったというこのような環境下で育った彼は自らの意志を強く持ち続けることになった 思春期に達するとその優れた頭脳と指導力が目立ち始めるしかしその才能にもかかわらず日本が直面している内外の危機的状況から逃れることはできない運命だった彼は周囲の大人たちから多くを学び取っていく中で自身もまた日本国民としてのアイデンティティや使命感を深めていったのである 時が経つにつれて日本国内では開国や改革への圧力が高まり新しい時代への移行期となっていったそして年大政奉還が行われる中水野忠敬もまた若き藩主としてその波に乗り込むことになる新政府との関係構築や藩内改革など多忙な日が続いたその中でも理想主義者として知られる忠敬は一貫して平和的解決や合意形成を重視する姿勢を崩さず多くの困難な局面でも冷静さを保ち続けた しかしその理想主義的アプローチにも限界が訪れるそれには皮肉なほど日本国内外で起こる混乱によって多くの支持者や同僚との信頼関係も揺らぎ始めてしまうこの状況下でも不屈の精神で数の調停役や仲介役として活躍したものだから彼こそ真実なる指導者と評されたしかしその背後には常に孤独との戦いや人間関係における葛藤もあったと言われている 忠敬はいわば近代日本という船旅において航海士として舵取りする立場だったしかしこの旅路には荒波も待ち受けていたそしてその波風こそが時折彼自身の理念すら揺さぶり不安定へと導いてしまう要因ともなる議論されるべきなのはこのような大変動時代においてリーダーシップとは何なのかということであると言う学者もいるその言葉通り水野忠敬の日には模索と葛藤の日ばかりだっただろう やがて明治維新後日本全体として急速な近代化へ向けた動きとなるしかしそれだけではなく西洋列強との外交問題も山積みとなり日本政府全体として未曾有とも言える試練の日へ突入するその中でも水野忠敬はいち早く西洋式教育制度について考え始め多くの場合この考え方ゆえ敵対心すら向けられてしまう結果にも繋がったあるファンによれば他国との交流や学び合いこそ未来への扉だという思考スタイルは確固たる信念となっていたという 最終的には年水野忠敬という名優秀なる藩主子爵はこの世から姿を消すことになるしかしその遺産と影響力はいまだ色濃く残っている死後年以上経過した現在でも水野氏出身地周辺では水野氏伝説のようなお話し会など多様性豊かな文化イベントまで開催され続けている現代社会とはどんな共鳴点を見るべきなのかそれについて議論されても不思議ではない光景だろう