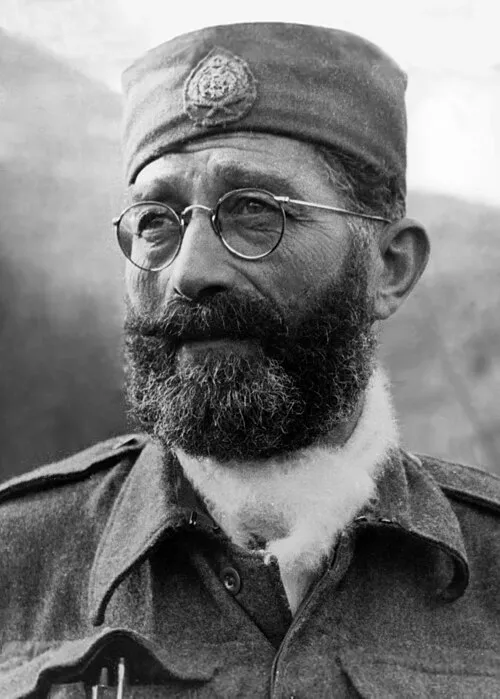

名前: 水原秋桜子

職業: 俳人

生年月日: 1892年

没年: 1981年

年 水原秋桜子俳人 年

水原秋桜子の人生はまさに時代を超えた言葉の魔法に彩られていた彼が俳句の世界に足を踏み入れたのはまるで運命的な出会いのようだった年生まれた彼は東京で育ちその豊かな自然と都市生活の中からインスピレーションを得ていく彼は子供の頃から詩や文学への強い関心を持っており周囲からも一目置かれる存在だったしかしそれにもかかわらず初めて俳句に触れた瞬間があったその瞬間こそが秋桜子にとって人生の分岐点となった代半ばその静かな思索の日の中で出会ったひとつの詩集それは彼に言葉という武器を与え平凡な日常を美しく切り取る力を授けたこのことが後年自然と人を織り交ぜた独自の視点から作品を書き続ける動機となったと言えるだろう若き日の秋桜子は自らの作品だけでなく多くの俳人との交流にも積極的だった友と呼べる仲間たちとの討論や議論が彼自身をさらに成長させていくしかし皮肉なことにこのような仲間との切磋琢磨によって生まれる競争心もまた彼には重圧として感じられることもあった特定された流派には属さず自ら自由なスタイルを模索する姿勢がその結果として浮かび上がっていた年代になり水原秋桜子という名前は次第に多く知られるようになるしかしこの成功には陰影も伴っていた戦争や社会情勢による不安定な時代背景は人の日常生活にも大きな影響を及ぼしていたのであるそしてその渦中で秋桜子自身もまた苦悩しながら作品を書く日が続いていくことになるおそらくこの暗闇こそが自身内面と向き合うため必要だった時間ではないかとも推測できる戦後日本文学界には新しい風潮が吹き荒れそれまでとは異なる表現方法や価値観が求められていたそれでもなお水原秋桜子は変わらぬスタイルで創作活動を続けその独自性によって多く人へ影響を与える存在となったしかしそれにも関わらず多忙な日や評価へのプレッシャーから逃れたい気持ちも常につきまとったことだろうこの葛藤こそ人間味溢れる作品へとつながり人との共感という絆につながっていく年代になると新しい世代の俳人たちとも交流するようになりその中には若干彼よりも名声高い者達も含まれていた私こそ先駆者ではないと思いつつも新しい視点や技術への興味深さから多様性への扉開きを試みたそして年代まで生涯現役として活動し続け多数賞賛される名作群も生み出しているその中でも特筆すべきなのは季節感や人情を巧みに絡め合わせながら描写した短文群だろう年生涯最後となる大規模な個展がおこなわれ多くファンや愛好者達との再会そして別れの日ともなるただここまで来ても尚自身について悩み続けていた姿勢を見ることで真実の探求心というものでもあったと言えそうだそれだけではなくこの集大成展覧会後に訪れる晩年について皮肉と考える方にも違和感ない意見でしょう年水原秋桜子という偉大なる俳人はいよいよこの世から去ってしまうその死去以降日本文学界全体にも徐にその影響力・重要性について語り継ぐ声あり しかし一方では近年まで残された未発表原稿など取り上げたりして再評価されている部分もありこうした活動通じ未来へ羽ばたいて行こうとしている姿を見ることで過去だけではなく未来の語源的観念でも改めて思考する機会増えてゆくだろう歴史家達曰く水原 秋桜子 の影響力は単なる言葉以上今日でもその業績特有すぎない自然愛情など日本文化保存でき続けていますこの事実過去織込み現在未来繋げ合わす様式顕著化しますね