生年: 1926年

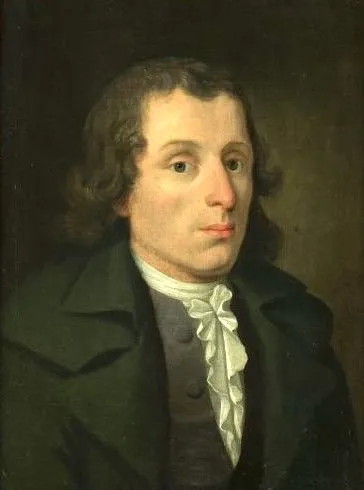

名前: 三浦梧楼

職業: 駐朝鮮公使

役職: 枢密顧問官

生年: 1847年

三浦梧楼日本の外交官とその影響

年静かな港町で生まれた三浦梧楼は彼の運命を決定づけるいくつかの歴史的瞬間を目撃することになる若い頃から政治に対して興味を持っていた彼は当時の混沌とした日本社会において名を馳せることになるしかしその道程は決して平坦ではなかった

キャリアの幕開け

明治維新という大きな変革が日本を包み込む中で彼は外交官としての道を歩み始めた年日本政府が新しい国際関係の構築に乗り出した時三浦もその一員となり多くの国との交渉に関与するようになったしかしそれにもかかわらず最初は自らの意見が十分に尊重されない状況が続いた

駐朝鮮公使としての任務

年には駐朝鮮公使として赴任し新たな外交活動を展開することになる韓国での日は緊張感に満ちており日本と韓国との関係が厳しくなる中で彼には冷静さが求められていた特に日本による韓国併合後その影響力はますます増していくこととなるしかしこの立場には多くの批判も伴った

枢密顧問官への昇進

その後三浦は枢密顧問官として政治的な発言権を持つようになったこの役職によって彼は政策形成にも関与し日本国内外への影響力を強化する機会を得たそれでも皮肉なことにこの地位には多くの責任も伴い常に選択肢が迫られる状況だった

対外関係と内政への影響

三浦は冷徹な判断力と強固な意志で知られ多くの場合信頼できる参謀として君主や他省庁から評価されたその一方でおそらく彼自身もこの役割が持つ重圧について心身ともに疲弊している部分もあっただろうそれにもかかわらず多くの場合その判断力のおかげで日本政府はいち早く情報収集し一歩先んじて行動できた

外交政策への貢献

特筆すべき点として三浦はいわゆる対米政策に大きな影響を与えたと言われているアメリカとの交渉や連携策について数の提言を行いその結果日本がアジアのみならず世界的にも台頭する一助となったしかしこの道には反発もあり一部から過剰とも言える親米路線に対する懸念も浮上した

皮肉な結末引退後の日

そして年代初頭になると老齢による体調不良や急速な政局変化などから公務から離れる決断を余儀なくされるこの頃には国内外共通して政治情勢も不安定になりつつあり大正デモクラシー終焉後新たなる危機感が漂っていたそれでも人との交流や本を書いたりすることで新しい世代へ知恵や経験など伝えていこうという姿勢には敬意すべきものだった

現代への遺産

年代以降日本経済が高度成長期へ向かうにつれてその当時有名無実化された外交制度という分野では根本的見直し作業へ突入した今日でも三浦梧楼という名前は単なる歴史上人物ではなく日韓交流の象徴として語り継がれているその功績と失敗両方とも含めてある評論家はこう語った今日私たちを見る時それこそあちら側ではなくこちら側こそ見え隠れしていますと

未来志向とは何か問い続ける必要性

三浦梧楼という人物について考察すると同時に多様性や相互理解という視点から現代社会を見る必要がありますそして何より重要なのはおそらくこの複雑さこそ我人類全体への挑戦と言えるでしょうその意味でも一層未来志向的視点によって引き寄せ合う可能性・深化させ合う期待感など計り知れません

時間とは流れ続けますしかし記憶だけ残す技術・手法それこそ真価ですそしてそれぞれ各個人内面から生まれるアイデンティティーこそ重要です

最後まで読み進めていただきありがとうございますこれまで忘却されてきた顔ぶれ含む多種多様観点捉えながらこれほど表面的事象描写できましたことで何より嬉しく思います