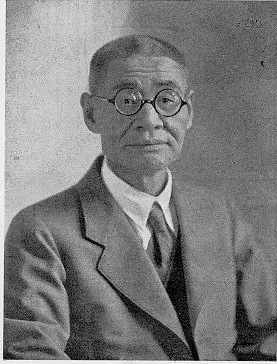

生年: 1899年

名前: 三橋鷹女

職業: 俳人

没年: 1972年

年 三橋鷹女俳人 年

年日本の静かな町に一人の女の子が生まれたその名は三橋鷹女彼女は後に俳人として日本の文学界に名を刻むことになるがその道のりは決して平坦ではなかった幼少期彼女は自然と詩に囲まれて育ち野山で遊ぶことが大好きだったしかし家庭の事情から早くも大人たちの世界に引き込まれることとなる

それにもかかわらず彼女は言葉への情熱を失うことなく日の出来事や自然を観察する中で感性を磨いていったある日友人と共に詩を詠む機会が訪れたこの瞬間こそが彼女の人生を大きく変えるターニングポイントとなったかもしれない友人たちとの言葉遊びは楽しくそれによって彼女は自分自身を表現する方法を見出したからだ

鷹女は代になってから本格的に俳句を書き始めたしかしその作品には常に独特な視点があった皮肉なことに周囲から女性らしさを求められる中で彼女は逆境を糧にして創作活動を続けたおそらくその反骨精神こそが後世へと影響力を与える作品群につながる鍵だったのであろう

年代には多くの文学誌で彼女の名前を見るようになり自身でも俳句集南風などを書いたこの時期多くの支持者やファンも獲得し始めていたしかしそれでもなお社会的な偏見や制約とは闘わねばならなかった議論の余地はあるが当時日本社会では女性作家への理解が薄かったためその苦労も並大抵ではなかったという

それにもかかわらず戦後日本文化再生期には新しい潮流と共鳴する形で鷹女も再評価されていった年代には今日でもと語るファンも多いほど人気上昇それまで抑圧されていた声と表現自由がようやく解放された結果とも言えるだろう私自身と向き合うことで新しい発見や深い洞察へとつながっていったのである

さらに年代になると多様化する文化シーンにも影響されつつ自身もさまざまなスタイルやテーマへ挑戦していったしかしこの新しい試みには戸惑いや葛藤も伴っていたおそらく新世代との接点づくりという意味でも難しさを感じていただろうそれでもなお新しいものへの探求心だけは強烈だったと言われている

そして年三橋鷹女という名はいよいよ静かなる最終章へ向かうしかしこの時点で既に彼女によって残された足跡はいわば永遠化していた多くの場合人のお気に入りとして歌われ続ける代表的作品となり得る道筋すべてその死後数十年経った今でも多数の若手作家たちによって引用され引用され続け歴史家たちはこう語っているようだこの先駆者的存在こそが日本文学界にも影響与え続ける因子なのだろうと思わずにはいられない

皮肉にも日本では今日まで残された数俳句作品群およびその創造的背景について語られる際どんな環境下であれ言葉ひとつひとつ織り成す感情表現として受容されているこれこそ私達の日常生活にも影響与える要素となり得るそれゆえ俳句自体再び脚光浴び始めたりともすると考えざる負えない