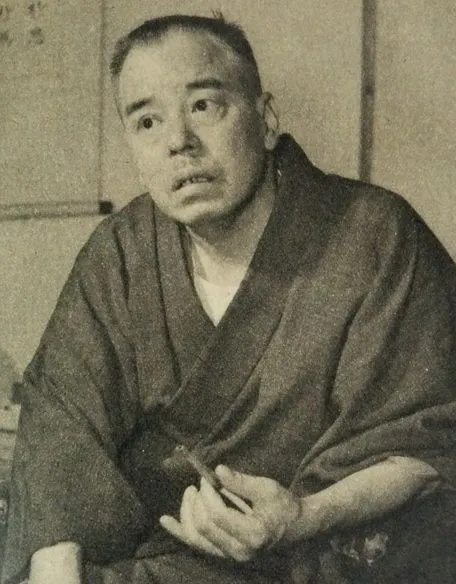

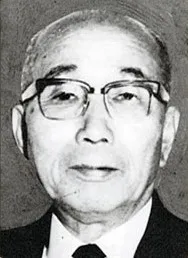

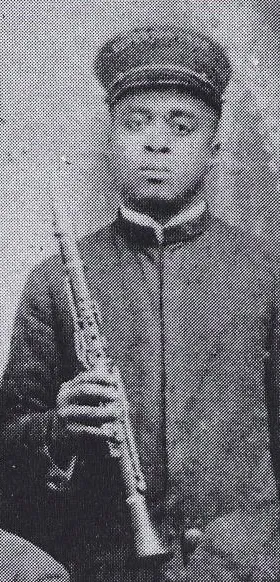

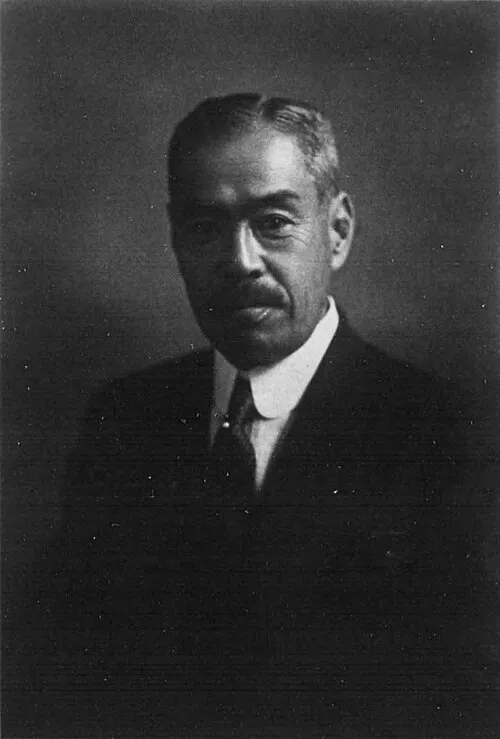

生年月日: 1914年

名前: 三木鶏郎

職業: 作詞家、作曲家

没年: 1994年

年 三木鶏郎作詞家作曲家 年

彼の名前は三木鶏郎年日本のある静かな町に生まれた彼は音楽の神秘的な世界に早くから引き込まれる運命を持っていた幼い頃から父親の影響を受け家族の集まりではいつも歌や楽器が鳴り響いていたその環境が彼の音楽への情熱を育んだと言えるだろうしかしその後彼が見せる才能には誰も予想できない運命が待ち受けていた青春時代三木は東京に上京しその地で自らの作詞・作曲家としてのキャリアをスタートさせることになるこの新たな生活は自分自身を試す舞台となり多くの出会いと経験が待っていた皮肉なことに大正時代から昭和初期にかけて日本全体が変革を迎えている中で彼もまたその波に飲み込まれるかもしれないという不安と期待を抱いていたのであるそれにもかかわらず多くの仲間たちとの交流や協力によって彼は次第に名声を得ていく年代にはその独特なスタイルとユーモアあふれる歌詞で広く知られるようになった三木鶏郎しかしこの時期日本は第二次世界大戦という暗黒時代へ突入しつつあった戦争による社会的混乱と不安定さにも関わらず彼はその才能を駆使し続け多くの人に希望や笑顔を届けることに成功したこのような状況下でも人との絆や情熱が新しい作品へと繋がり無数のヒット曲が誕生する年代にはおばこと呼ばれるキャラクターソングなどで一世風靡するこの新しいジャンルへの挑戦はおそらく当時流行していたテレビ文化との親和性から来ているのであろうその結果多様な層のお客さんたち特に子供たちとのコミュニケーション手段として利用され一気に人気キャラクターとなったそれにもかかわらず一部では子供向け作品への偏見も存在したようだ年代には更なる革新としてウルトラマンシリーズなど特撮番組向けにも多く楽曲提供しその名声は更なる高みに達するただその道程には辛酸も伴い商業的プレッシャーやクリエイティブな葛藤との闘いの日だったことでしょうそして皮肉なことに自身とは異なる世代層から評価され始める中で自分自身について悩む瞬間も増えていったかもしれない年代後半には音楽業界全体が変化してきたため新しいトレンドへの適応能力も求められていたしかしそれでもなお三木鶏郎という名前は色褪せず多様性豊かなジャンルで活躍し続けた記者会見では私は常に新しいものを書き続けますそれこそ私自身なのですと語っておりこの言葉には自信とともにつねに前進する姿勢が表れている年不運にもこの世を去った際多く人から惜しまれましたその死後も尚日本音楽史上重要人物としてその名は語り継がれており新旧問わず多彩なアーティスト達によって再評価されています愛され続けるメロディという言葉通りその作品群はいまだ色褪せることなく生き続けています 現代でもリミックスされたバージョンやカバーソングまで多岐にわたり展開され多数のお祭りやイベントでも演奏されていますそして今なおおばこなど人気キャラクターソングを見ることで小さなお子さん達にも笑顔を提供していることでしょうこのようなお話はいかなる人物像でもあり得ますしかしながらおそらく三木鶏郎ほど長き人の日常生活へ影響与えた作詞家・作曲家はいないでしょう そして今日本全国各地では鶏郎メロディを口ずさむ人がおりますその姿こそこの偉大なるアーティストがお残した真実です