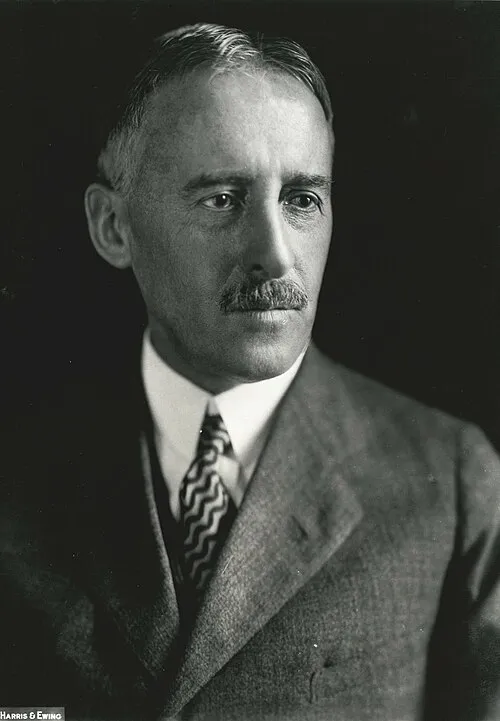

生年: 1870年

死没年: 1952年

職業: 歴史学者、経済学者

ミハイル・ロストフツェフ歴史と経済の交差点に立った学者

年ロシアの小さな町で誕生したミハイル・ロストフツェフはその後の人生を通じて歴史と経済学の深淵に挑むこととなる若き日の彼は家族が抱える貧困に苦しみながらも知識への渇望から孤独な読書家として育ち多くの時間を図書館で過ごした

その後彼は大学に進学し歴史と経済学を専攻するしかしその道中には多くの障害が待ち受けていた彼が大学で初めて出会った教授は非常に厳格であり学生たちを容赦なく評価することで知られていたしかしそれにもかかわらずロストフツェフは自らの信念と情熱を持ってこの試練を乗り越えた

年代になると彼は数の著作を発表し始めるそれでも当時多くの人がまだ経済学という新しい分野に対して懐疑的だったため彼の記事や論文はあまり注目されなかったしかし皮肉なことにこの無視された時期こそが後に彼が大きな影響力を持つ土台となったのである

年には社会運動にも参加するようになり急速に変化する社会状況について考察するその活動によって当時の権力者たちとの摩擦も生まれたが一方では新しい仲間や支持者も得ることとなったこの経験がおそらく彼の研究方法論や観点に影響を与えただろう

国際的な評価への道

第一次世界大戦後人は社会科学への関心を強めその結果としてロストフツェフにも注目が集まるようになる特に年以降新興国家や革命政権下で行われる研究活動について深い考察を書いたことで一躍有名になるその中でも歴史的視点から見た経済政策というテーマが際立っておりこの作品では過去から現在への繋がりや教訓について詳細な分析を行った

さらに年代には自身の日常生活も著作活動と同様大きく変化していくそれまで穏やかな家庭生活だったところから一転して政治的圧力による難局へ直面するしかしそれにもかかわらず彼は研究だけでなく教育活動にも精力的だった大学教授として多くの学生たちへ情熱的かつ批判的思考法を伝授した結果多くの優秀な門弟たちが巣立っていった

世界大戦前夜

年代には再び波乱万丈の日が続いたナチスドイツ台頭による緊張感高まるヨーロッパ情勢それにもかかわらずロストフツェフは自身の研究成果及び分析能力によって広範囲な議論へ貢献していく年までには国際学会などでも積極的に発言し続けその内容はいまだ多様性豊かな見解として評価され続けている

晩年と遺産

年代初頭になると自身もしばしば病気になりながらも執筆活動だけではなく講演会などでも引き続き精力的だった人類史上最も重要なのは何かという問いへの探求心こそ彼自身のおおいなる原動力となり続けていたそして年以降この問いへの答えこそ実践され始め人類全体へ還元される時代へ突入していったのであるしかし皮肉にも自身はいわゆる冷戦と呼ばれる新しい闘争構造を見ることなく年一生涯追求してきた真理へ旅立つことになった

今日生前愛されたその名声とは裏腹に多くの場合忘れ去られている可能性すらあるまた同時代人とは異なるスタンスで問題意識 これこそ私たち現代人への警鐘とも言えるだろうこのように語れば尚更記憶され続けますまたその功績から今なお研究者達によって復活させたり語り継ぎたい人物でもあり次世代へ引き継ぐものとして重要性高まっています

さん曰わく確かあれこれ観察すると今私達も似たり寄ったりだという意見もよーっぽど真実味帯びていて興味深いまた何世紀にも渡って流れて来ました謎解明並び探索要求ーこれは果敢無限ですそれ故未来志向型事業参画できそう 楽しみですね