生年月日: 1557年

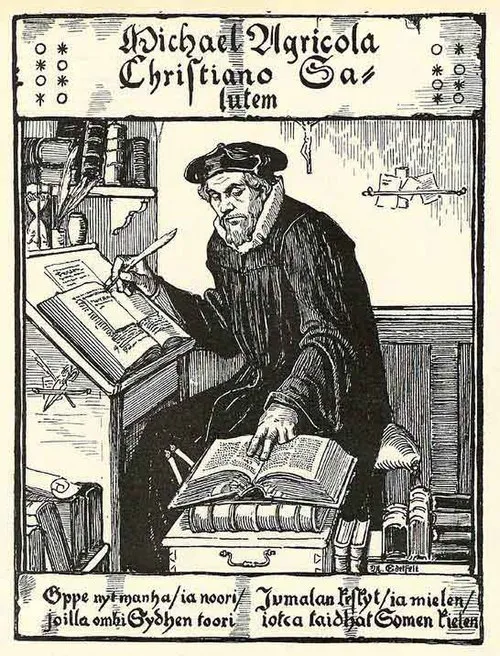

名前: ミカエル・アグリコラ

国籍: フィンランド

業績: フィンランド語最古の文献著者

生年: 1510年頃

ミカエル・アグリコラフィンランド語の礎を築いた文献の巨星

年頃フィンランドの小さな村で生まれたミカエル・アグリコラは当時の社会において重要な役割を果たす人物になる運命を背負っていた彼はキリスト教徒として成長し宗教的信念が彼の人生の基盤となった若き日に神学校に入学し神学と古典文学を学ぶことでその後の道筋が決まることになるしかしそれにもかかわらず彼は単なる聖職者に留まることなく自らの母国語であるフィンランド語で文献を創作するという大胆な挑戦に乗り出した

アグリコラは年ルーヴォスの名で知られるフィンランド初の印刷された書籍を世に送り出すこの瞬間おそらく彼自身も驚いたことだろうこの書籍は当時流通していたラテン語やスウェーデン語ではなく自国民が理解できる言葉で書かれているそれによって多くの人が初めて自分たちの文化や歴史に触れる機会を得ることになった

しかしこの成功には裏があったアグリコラはその生涯を通じて多くの困難に直面した特に彼が選んだ道は周囲から誤解されやすかった当時多くの場合文献と言えば宗教的な内容が中心だったため普通なら聖職者として安穏と過ごすべき立場だったしかしアグリコラは違った彼は新しい言葉と表現方法を模索し続け自らフィンランド語文法を書き上げたり新たな辞書編纂にも手掛けたりしたその結果皮肉にも故郷から疎外されることも少なくなかった

また記録によればファーレリアという著作も残しているこの作品では当時広く信じられていた神話や伝説について描写しつつそれとは別に新しい価値観や考え方も提起したその中には民俗的要素も盛り込まれ人の日常生活への洞察もうかがえるしかしこの作品も賛否両論だったようだ大衆向けとされながら一部では伝統文化への冒涜と捉えられたという

歴史家たちはこう語っているアグリコラこそフィンランド文学と文化発展への扉を開けた立役者だとしかもその影響力はいまだ健在であり多くの後続著者へ道筋を示す存在となっているそしてその死から数世代経った今でもその業績によって育まれた文学的土壌から数多くの才能ある作家達が生まれている

興味深いことにアグリコラ自身は決して孤独ではなかった彼には同じ志向性を持つ仲間や支持者がおりときには協力関係も結んだそれでもなお自身だけで抱える重圧感との葛藤はいかばかりだったろうただただ前進するしかない状況それこそが革新への原動力になったとも考えられるしかしそれにも関わらず一歩踏み出す勇気こそ最も必要だったのである

さらに議論されるべき点としてアグリコラのおそらく最大とも言える功績は他にも存在するそれぞれ異なる地域性や方言への配慮でありそれまで周辺国家との対立意識ばかり強調されたフィンランド社会へ新しい風穴となる仕事となったそしてこのような視点こそ今日まで続いている地域文化意識につながっていったようだまたその後継者達によって引き継ぎさせていく過程でもっと具体化された形となり新しい物語としてこれまで受け継がれてきているとも言える

近代とのつながり

年という年号それ以降およそ五世紀もの歳月が流れ去った今でもミカエル・アグリコラという名前には色あせない魅力があります皮肉なのですがその死後しばらく経ち不名誉とも取れる扱い例えば一部メディアによる古臭いとのレッテル貼りさえ見受けられる一方新しい視点から再評価されていますその結果現代版アグリコラスと称される若手作家達特になど新媒体活用が登場しています

まとめ

確かに時代背景や政治状況とは裏腹ですがこのような人物によって築かれたいわゆる母国愛そして国民意識は根深いものですそしてそれゆえ現在人の日常生活や思考様式など様な局面詩小説公演などあふれるほど残っています一見すると無関係そうだけど一度実際目撃してみれば理解できそうですよね その足跡追う旅路へ行こうと思います