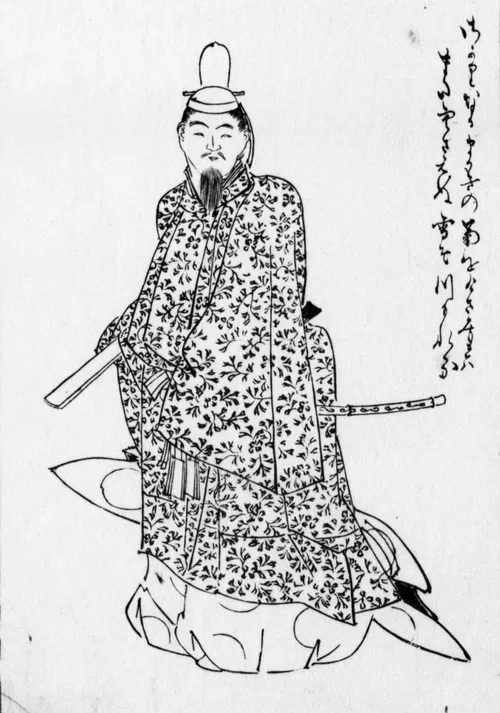

生年: 1047年

没年: 1099年(承徳3年8月16日)

職業: 公卿

時代: 平安時代

歌人: 藤原通俊

年承徳年月日 藤原通俊平安時代の公卿歌人 年

藤原通俊は平安時代中期に生きた公卿であり歌人としても知られています彼の人生は運命に翻弄されながらもその中で自らの存在感を確立していった物語といえるでしょう彼の生まれた年は年当時日本は貴族文化が栄え和歌が盛んに詠まれていましたしかし通俊の幼少期には貴族間の権力争いや宮廷内での陰謀が絶えずそれにもかかわらず彼は文学への関心を育てていきましたおそらくこのような環境が彼を一層強くし自身の感受性を磨いたのでしょう成長した通俊は公卿として政治的な地位を得ることになりますしかし皮肉なことに高い地位にあるにもかかわらずその影には暗い影響力も伴っていました実際彼は政治家としてだけではなく一流の歌人でもありましたその才能によって多くの人に支持される一方でその成功が敵意や嫉妬を引き起こすこともあったと言われています年代初頭になると通俊はその歌才によって朝廷から特別な賞賛を受けるようになりました多くの場合公務と同時進行で和歌を詠むという多忙な日でしたしかしそれでも詩作への情熱は冷めることなく続きましたこの時期多くの名作が生み出されたと言われていますその中には日本文学史上でも評価される作品が多数含まれていますまたこのような状況下で発表された作品には多くの場合自身や当時の日常生活について鋭い観察眼から描写された内容が見受けられるため現代人にも共感されやすいものとなっています例えば君と会う夜月よという名句がありますこの一句には恋愛や人生について深遠な思索が秘められているようですしかしその成功にもかかわらず不幸も訪れます彼自身また家族も宮廷内外から激しい攻撃や非難に晒されそれによって精神的苦痛を抱えることとなりました不幸が言葉だけではなく現実的なものとなりつつあったとも言えますこのような困難にもかかわらず通俊はそれまで培った文才を武器として再び立ち上がります年代になると平安時代末期へ向けて国全体が動乱する状況へ突入してゆきますそしてこの変革期には藤原氏など貴族層も苦境に立たされていました通俊自身も政界から退く道しか選べない状況になり一種隠遁生活へ入りますそれにも関わらずこの頃書かれた和歌には一段と深みがあります静かな心持ちとでも言うべき状態から生まれる詩情だったのでしょうか年月日承徳年ついに藤原通俊という名優雅なる魂はいよいよこの世から旅立ちますその死後しばしば語り継がれるものとなり日本文化史上欠かせない存在として認識されていますしかしその死後年以上経過した今なお人に影響を与えている点について注目する必要があります現在では日本文学や文化研究者たちによってその業績や思想について議論されていますまた一部ファンによればその作品こそ真実と語る声さえ聞こえてきます他方では当時自分自身とどんな戦いや葛藤だったんだろうとの疑問さえ抱いてしまいますそれゆえ多面的視点から評価する必要性があります皮肉なのですが生前輝いた彼の日とは裏腹に晩年・死後数百年間以上忘却されても仕方ない歴史的人物になる危険性も孕んでいましたそれでも今日まで残り続けていることで明確なのは自身以外への愛情や周囲との結びつきを信じ続けたことでしょうこのようなお話し合いや考察へ導いている要因とも言えるでしょうまた一部メディアなどでは新しい形態で表現する試みなど行われつつあります現代版短歌なる形態など新世代アーティスト達によって蘇る様子を見るにつけ藤原通俊の名声及び影響力はいまだ色褪せぬという事実ですね