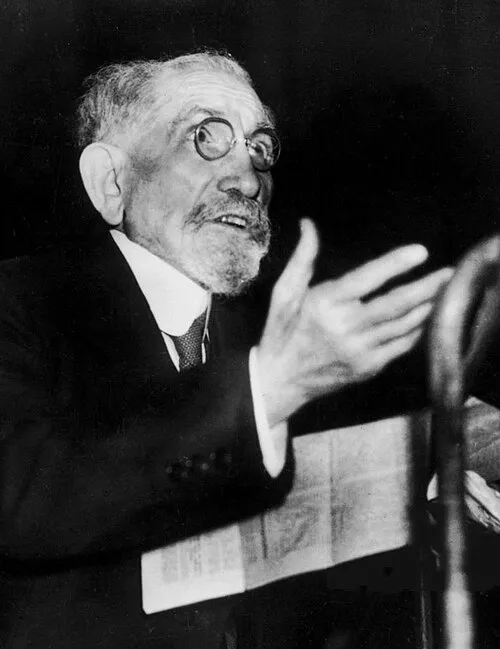

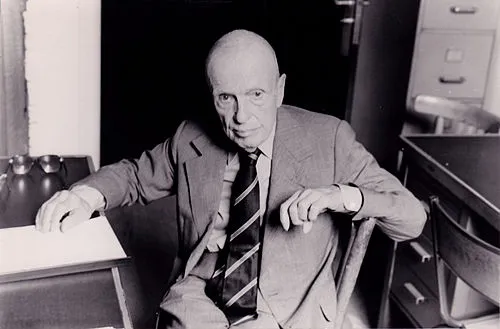

名前: ミシェル・レリス

生年月日: 1901年

職業: 詩人、民族学者

死亡年: 1990年

年 ミシェル・レリス詩人民族学者 年

年フランスのパリで生まれたミシェル・レリスは若い頃からその特異な感性と鋭い知性を持っていた彼の人生はただの詩人や民族学者としてではなく思想家としての道を歩むことになった彼が成長するにつれてその視野は広がり続け自身の内面と外界との深い対話を追求するようになる

初めてアフリカ大陸に足を踏み入れた時彼はおそらく自身が未体験の世界に向かう冒険者であることを実感していただろうしかしその地で見たものは彼にとって単なる風景や文化以上のものであり人間存在について深く考えさせられるきっかけとなったそれにもかかわらずこの経験が後に彼自身の作品にどう影響を与えるかについては予測できなかった

レリスは大学で医学と人類学を学びながらもアートや文学への情熱が決して薄れることはなかった特に詩的表現への魅力から逃れられずその後もそのスタイルは常に自身の日常や内面的探求を映し出す鏡となった皮肉なことにそんな彼自身が創作活動において純粋さとは無縁だったと言えるそれゆえこそ多様な影響源からインスピレーションを得ていた

年代には成人教育の一環として行われた数の旅行調査によって人類学的視点から民俗文化への理解が深まったしかし一方で第二次世界大戦という厳しい現実もこの時期には存在した戦争という混沌とした状況下でも変わることなく創作活動を続けたレリスだがこの困難な時代には何度も疑念や不安による葛藤にも悩まされたと言われているその中でも傑出した作品バッファローは誕生しそれまでとは違う形態で人間性について問い直すものとなった

年代にはレリス自身が語るところによれば自分という存在と向き合う時間が増えていくこの時期自身の記憶や夢幻想そして肉体的経験これら全てを書き留めることで人間存在そのものについて反省するようになっていったしかしそれにもかかわらず多くの批評家たちは彼の作品を一部しか理解していないと考えていたためおそらくレリス自身も孤独感から逃れられない瞬間もあっただろう

また西洋文学史上最重要とも言える自己分析という手法について探究する過程では自身の日記帳とも言える悪夢を書き上げ多くの場合無意識下で生じる心象風景について描写しているこの著作物のお陰で多く読者層から称賛されながら一部では論争すべき内容とも受け取られてしまったそれでもなお多様な評価こそレリス流独特スタイルによるものだと言える

晩年へ向かうにつれて徐に公私共穏やかな生活へ戻りつつあった最後の日というタイトル通り自伝的要素強めながら書いた著作によって多く読者へ新しい発見など与え続けているしかしそれにも関わらず年以降書籍出版数減少し始めたり思索まで沈黙した印象与え始めてもいたこうした状況下でもなおミシェル・レリスという名前自体忘却される事態までは至ってはいない逆に現在まで強烈な影響力残し続けてもいる背景含み皆意識する部分少なくないだろう

年歳という長寿を全うして世を去りその死後数十年経ても尚様議論呼ぶ存在として語り継がれているある研究者曰くミシェル・レリスという人物こそ本当の意味で西洋近代文学界隈皆根本再考促す契機と位置づけている点興味深いこのような評価こそ恐れ知らぬ探究心ゆえかなとも想像できたり

今日では様イベント等企画された際にも頻繁呼び起こされるトピックになっており悪夢など作品インターネット上話題になる事例多発しているそして現代社会ゆえ今一度再評価必要なのかもしれないまたそれだけ個人理念交錯し易さ背景故更なる解釈生じ得たり皮肉極まりない結末とも言えるだろう