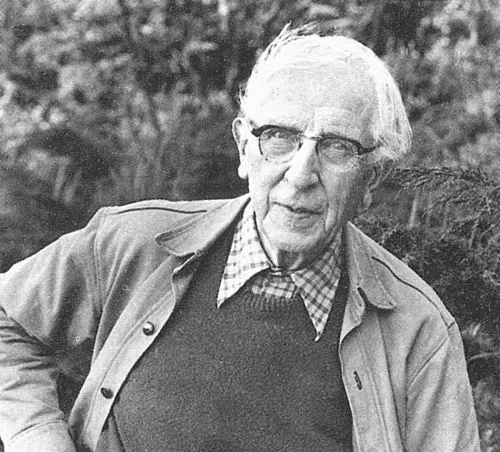

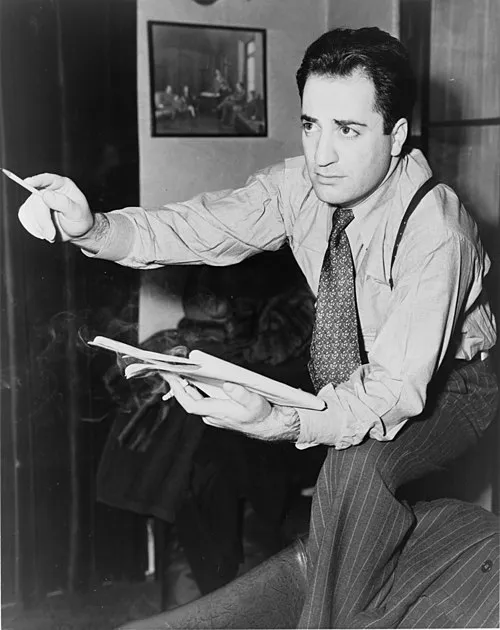

名前: 三堀家義

職業: 写真家

生年: 1921年

死亡年: 2006年

年 三堀家義写真家 年

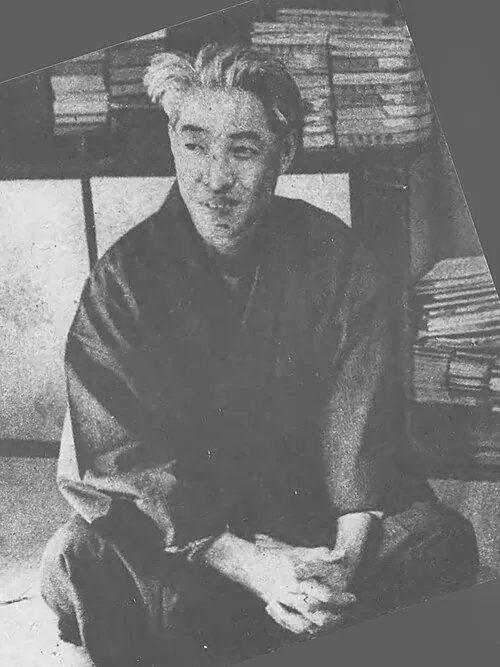

三堀家義は年に生まれ戦後の日本で写真の道を歩むことになる彼がカメラを手にしたのはまさにその時代が必要とする表現力を持っていたからだしかし彼のキャリアは決して平坦なものではなかった若い頃東京での生活は厳しく当時の経済状況も相まって彼の日は常に不安定だったそれにもかかわらず三堀は写真への情熱を失うことなく自らのスタイルを模索し続けた

年代に入り日本が高度経済成長期へ突入すると多くの写真家が新たなチャンスを見出すしかしその中でも彼は一線を画した存在となる特に彼が注目された理由はその独自の視点と被写体への深い理解だったおそらく彼が最も心掛けていたことそれは瞬間を捉えることでありそれによって作品には生命感が宿った

年代三堀家義という名前が次第に知られるようになり多くの雑誌や展覧会で取り上げられるようになったしかしそれにもかかわらず大きな成功や名声を求める姿勢とは裏腹に自身の日常生活にはいつも影が付きまとった議論の余地はあるがおそらくそれこそが彼自身をより深い芸術的表現へと導いた要因だったとも言える

年代になると日本国内外問わず数多くのコンペティションで受賞し始めその名声はいっそう高まったしかし同時に世間から期待されるプレッシャーもまた増大していったその中でも彼は作品で語る姿勢を貫き続ける皮肉なことに人から注目されればされるほど自身との戦いも激化していったようだ

年代には自身初となる個展も開き多くの観客を魅了するその作品群には都市生活や自然風景人の日常など多様なテーマが盛り込まれており見る者によって異なる解釈へと導いているそれぞれ一つ一つには物語があり人間とは何かを問いかけているようにも思えるしかし一方でこうした成功にも関わらず内面的には孤独感や不安感と闘う日だったとも考えられる

年代以降高齢化社会へ突入しながらも活動を続けた三堀その姿勢はいささか異彩を放ち続けた新しい技術やトレンドによって変化する芸術界ではあったものの真実を捉え続けたいという意志だけは変わらないこのシンプルさこそがおそらくファンたちから愛され続けている所以なのだろうそして年それまで築き上げてきた功績や影響力によって新しい世代への伝道者としてその名声はいっそう色褪せない

しかしながら皮肉な運命とは何か数年前から健康状態への懸念が増す中この偉大なる写真家として知られる存在もまた歳月によって少しずつその足元がおぼつかなくなるそれでもなお自分自身との向き合い方生涯飽くことなく追求した瞬間の美しさについて考え続けていたのであるこの姿勢こそ本当の意味で芸術と呼ぶべきものではないだろうか

最終的には残念ながら病気との闘病生活へ突入するそして年それまで築いて来た素晴らしい作品群と共に静かにこの世を去ることとなったただその死後その遺作や影響力はいまだ色あせず新しい世代へ受け継ぎ続いているこれはまさしく永遠とも言えるアートとして記憶されているのであろうこの現象を見るにつれ人の日常風景すべてにも重要性が潜んでいるという事実一人ひとり誰でもそれぞれ役割を持ちながら生き抜いている証と言えるだろう