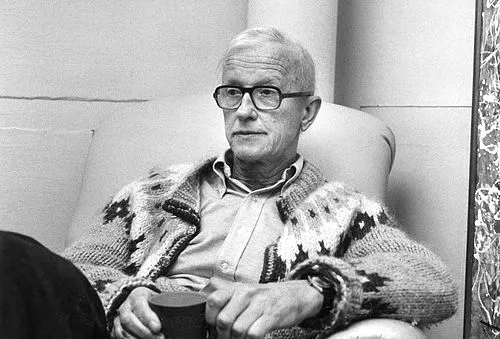

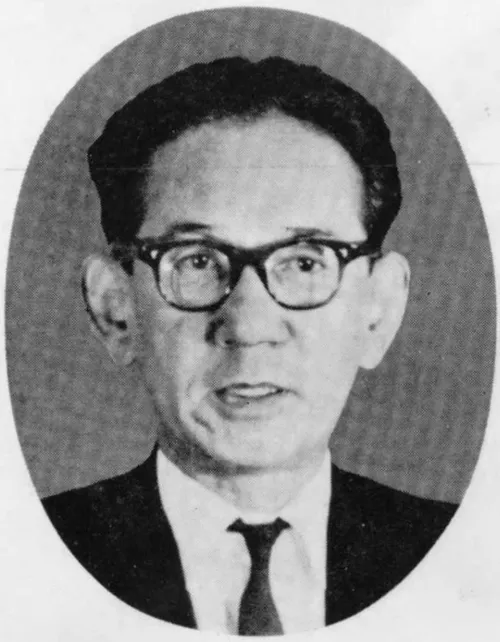

名前: メナヘム・ベギン

生年: 1913年

没年: 1992年

職業: 政治家

役職: 第6代イスラエル首相

年 メナヘム・ベギン政治家第代イスラエル首相 年

メナヘム・ベギンの人生は嵐のような歴史の中で形成された年ポーランドに生まれた彼は家族の信仰を重んじるユダヤ人として育てられたしかし第二次世界大戦の勃発とともに彼の日常は一変するナチスによる迫害が進む中若き日のベギンはその運命を変えるために立ち上がった

年代初頭彼はシオニスト運動に参加し自身の理想を実現するために闘う道を選んだ皮肉なことにこの決断は彼自身を過激派組織イルグンのリーダーへと導いたそしてこの組織はイギリス委任統治下のパレスチナで活動し多くの暴力的な行動を起こしたその活動には賛否が分かれるがおそらく彼は自身と同じような境遇にあるユダヤ人たちへの希望となりたいという思いから行動していたのであろう

年イスラエル建国宣言が出されるとベギンもまた歴史的瞬間に立ち会うこととなったしかしその裏側では数多くの血みどろの戦闘が繰り広げられており多くの人が命を落としたそれにもかかわらず新しい国家建設への情熱は冷めず我には独立国家が必要だと叫び続けた

その後も政治家としてキャリアを積み上げていったベギンだったがそれでも彼自身には苦難の日も待っていた年中東戦争で成功したもののその後年のヨム・キプール戦争では深刻な敗北を喫しその責任から政界から引退することになったしかしながら一時的な挫折にも関わらずそれでも再起する力強さを見せる年には首相として選出されその後中東和平への道筋を築いていくこととなる

特筆すべき瞬間と言えば年にアメリカ合衆国との間で結ばれたキャンプ・デービッド合意だこの合意によってエジプトとの和平条約が締結され中東地域で初めてアラブ諸国との平和的関係構築への道筋が示されたしかしこの決断には多くの反発もあったそれでも彼はこの平和こそ我全員が求めていたものと胸張って語ったというその姿勢には毅然さと誇りすら感じさせる部分もあったようだ

年まで首相として活躍した後その影響力は色褪せないまま年まで生き続けた晩年にも様な活動や講演など通じて思想や経験談などを伝え続け多く人から支持されただろうしかし皮肉なのはそれだけでは満足できない多様性豊かな政治環境について議論され続けている点である彼はいかなる未来像を書いたかという問いかけすら今なお残っている

そして年代以降になると日本や他国でもイスラエル問題について耳目を集めるようになりつつあり一部ではその遺産について新しい視点から見直そうという動きすら見受けられるメナヘム・ベギンとは何者だったかこの問いへの答え方もまた時代によって異なると言えるだろうその影響力はいまだ健在であり人心中で生き続けているとも言えるのである

結局生涯歳まで生き抜いたベギン氏でしたがその遺産や教訓というものは実際どう捉えれば良いのでしょうおそらくそれぞれ各自持つ背景や状況によって解釈されるべき事柄ですそれにもかかわらず政治家という枠組みに留まる以上に人間的側面例えば家庭愛や友情などこそ大切だったとも推測できそうですねそして今日もまたイスラエル及び中東情勢について考察し議論する際大切なのはいまだ忘却されぬ存在として語り継ぐことでしょう