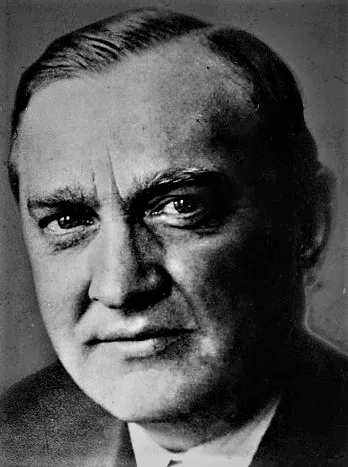

生年月日: 1876年

没年月日: 1956年

職業: 日本陸軍の大将

年 真崎甚三郎日本陸軍の大将 年

時は大正の真っただ中年日本の小さな町に一人の男が誕生したその名は真崎甚三郎後に彼は日本陸軍の大将として名を馳せる運命にあった少年時代から彼は武士道精神に魅了され平和な時代とは裏腹に心の中には戦の炎が燃え盛っていたしかしそれにもかかわらず彼は学業にも励み優れた成績を収めていく

年若き真崎は士族階級から抜け出し西洋式教育を受けるために陸軍士官学校へと進むこととなるそこでは厳しい訓練が待ち受けており仲間との競争も熾烈だったそれでも彼は諦めず自身を鍛え上げていくそして数年後ついに卒業式の日が訪れたしかしこの日こそが新たな冒険への第一歩であった

年には日露戦争という激動の歴史的背景の中で戦場へと赴くことになった若き真崎はその戦場で特異な才能を発揮し高評価を得るその後も彼は着実に昇進し続け次第に国際情勢にも目を向けるようになっていくおそらくこの頃から彼の政治的見識や外交力が磨かれていったと言えるだろう

年代日本が再び戦争へと突入する兆しが見えてきたこの時期真崎甚三郎は幹部として重要な役割を果たすこととなるしかし皮肉なことにその権力者としての日はいわゆる昭和恐慌に直面する暗雲とも言える状況だった経済的困難や内外問題によって民衆の不安感が募りその結果として軍部への信任も高まっていた

年日本海軍による真珠湾攻撃この事件によって日本全土が戦争体制へと移行する運命づけられたしかしながらその中でも真崎自身は冷静さを保ち続け新しい状況下でも適切な判断力で対処していくそれゆえ周囲から信頼され多大なる影響力を持つ存在となった

年日本国民や兵士達への犠牲者数不幸な結末これらすべてを抱える形で終焉へと向かうことになるしかしそれにもかかわらず真崎自身には強固な信念だけ残されたようだ我日本人には誇り高き精神があると語り続けたという伝説も残されているまた我には未来への道筋もあるとさてこのような情景はいかなる意味合いだったのであろうか

年大将として生涯最後の日を迎えつつある中で多くの歴史家や記者たちはその功績について語り始めていた彼こそ本物と称賛された一方で果して何故このようになってしまったとの疑問も残されたままであるこの複雑さこそ一人の指導者として何より苦悩した部分ではないだろうか

そして年代以降その名声ともども神話化されている現在歴史書籍や教科書にも取り上げられるほどだ王政復古の流れや海軍思想の先駆者とも評された勇猛果敢さもし当時の記事など読んでいたならばおそらく今でもその影響力が残存していると感じ取れるだろう

皮肉なのは日本陸軍大将として誇り高く生き抜いてきた人物像とは裏腹にその遺産には多様性・曖昧性も色濃く含まれている点だそして今なお賛否分かれる存在感と言えば本当に英雄だったのでしょうかとの問い掛けにつながるわけです

このようなお話をご紹介したところで一人ひとり心象風景というものがありますよね最近では映像メディアなど通じても容易になりましたまたなど世代間共有化した形態でも表現されていますそれこそ本当に多面的どう考えてみても無限大それこそ本当に人間味溢れるそう思います