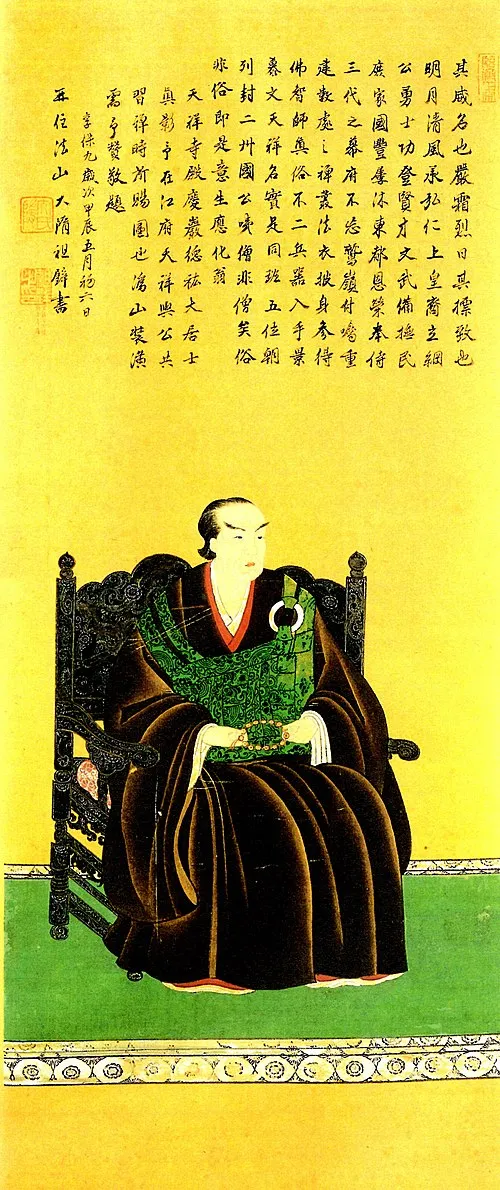

生年月日: 1622年(元和8年3月13日)

死亡年: 1703年

役職: 第4代平戸藩主

氏名: 松浦重信

松浦重信平戸藩の代藩主の物語

年元和年の春長崎県の平戸で一人の男が生まれた彼は松浦重信という名を持ちその運命は彼がまだ幼い頃から歴史に深く刻まれることになる彼の父松浦鎮信は先代藩主として数の政務を担っていたが家族には厳しい試練が待っていた

重信は若い頃からその才能を示していたしかしそれにもかかわらず家族内では様な陰謀と権力争いが渦巻いておりその影響で重信は常に不安定な立場に置かれていた特に大名たちとの緊張関係は高まりつつありどちらに味方するべきか思案する日が続く

年重信はついに父の後を継ぎ平戸藩主となったこの地位への昇進は簡単ではなく多くの反対勢力と直面しながらも自らの決断によって藩をまとめ上げることになる皮肉なことに新しい藩主として迎えられた彼には期待と同時に疑念も向けられた人は果たして彼にはこの地位にふさわしい資質があるだろうかと思っていた

しかしこの疑念にも関わらず重信は自身の政策を実行し始める農業や商業振興への取り組みを通じて地域経済を活性化させることで次第に民衆から支持されるようになった多くの場合大名とは民との接点が希薄だと言われている中で彼は自ら現場へ足を運び人との交流を深めていったそしておそらくこれこそが彼自身や家族への期待感につながった要因なのかもしれない

その後も順調と思われた藩政だったがそれでも暗雲漂う時期もあった一度冷え込んだ対外関係や隣国との摩擦それにもかかわらず自身で外交交渉にも乗り出しその中で新しい盟友や商取引先と連携しようとしたここでも外交手腕を見せつけることになるこの決断によって平戸藩として他地域よりも優位性を保とうとしている姿勢が伺えた

また一方で文化的側面にも注目した重信だった文化こそ民心を理解していたのであろうおそらくこれも彼自身や家族へのプレッシャー解消策として機能したとも考えられるそのため多くの文人や学者を招いて学問・文化振興へ努めそれによって地域社会全体へ貢献する意識作りにも繋げていったこの時期多数の伝統行事や祭りなども活発化しており人から感謝される存在となった

年生涯歳という長寿まで生き抜きその死去の日まで多岐にわたる業績と影響力を書き残すこととなるしかしその死後不思議なことに平戸という地名さえ薄れてしまうそれゆえ今では松浦氏の名前だけしか聞かれない状況になってしまったという点について一部には歴史とは勝者だけを書き記すものと嘆息する声も聞こえてくるその一方では忘れ去られる運命がどこまで宿命なのかとも論じ合う夜明け前の日差しを見るような感覚でもあろう

今でも記憶され続けている市井いちいの物語それはいまだ色褪せぬ教訓でもあり我自身と向き合わせて考える材料ともなる