名前: 松本彦七郎

職業: 考古学者

生年: 1887年

没年: 1975年

年 松本彦七郎考古学者 年

松本彦七郎は年の春静岡県の小さな村で生を受けた彼の誕生は静かであったがその後の人生は波乱に満ちていた若き日の松本は周囲の自然や遺跡に魅了され子供時代から考古学への強い関心を抱いていたしかしそれにもかかわらず家族は彼が伝統的な職業に就くことを望んでいたため松本は葛藤を抱えながら成長した

大学へ進学するとその情熱がさらに燃え上がった彼は考古学を専攻し特に日本の古代文化に対する興味を深めていくそれでも皮肉なことに当時の日本社会では考古学という分野自体が新しく多くの人には理解されないものであったそんな中で彼は仲間たちと共にフィールドワークを行い多くの貴重な発見をしていった

年代日本各地で発掘調査が盛んになる中で松本もその波に乗るしかしそれにもかかわらず彼自身には多くの困難が待ち受けていた戦争による資源不足や研究環境の悪化これらすべてが彼の日常生活にも影響を及ぼしたそれでもおそらく彼自身も知らぬうちにその困難さを乗り越える力になっていた

戦後日本社会が再建される過程で松本もまた新たな挑戦へと向かった年日本考古学協会を設立し自身だけではなく多くの若手研究者たちへの道筋をつける活動に没頭するこの決断は当時多大なる支持と共感を得たしかし一方では伝統的な価値観との衝突や議論も呼び起こす結果となった

年代になると松本彦七郎は国際的にも認知され始め日本だけでなく海外からも注目されるようになったその理由はいくつかある一つには当時未解明だった弥生土器の系譜解明への貢献そしてまた多文化共生という理念から新しい視点で歴史を見る提案などだろうこれまで固定観念として存在していた枠組みから脱却するためには新しい視点が必要だという信念だったと思われる

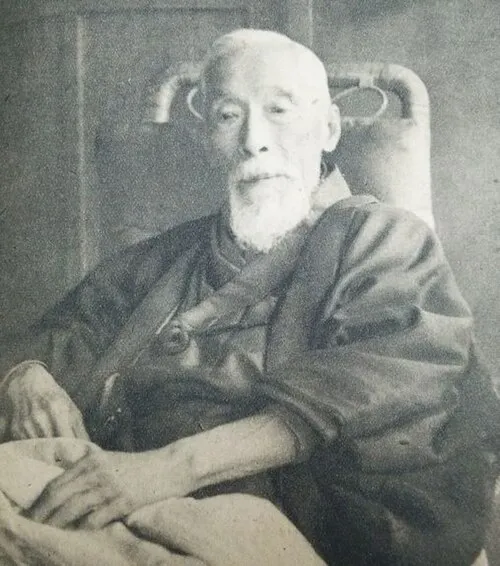

年その歴史的功績によって表彰されたものの生涯現役として研究活動から退こうとはしなかったしかしそれにもかかわらず健康問題によって次第に体力的限界も訪れるようになり本当に重要なのは時間だと気づき始めていたそして同じ年この世を去った享年歳晩年まで研究室には書物や資料が散乱し自身の日記には夢見るような未来への希望が綴られていたと言われている

今日でも日本各地では松本彦七郎によって発掘された遺跡や資料を見ることができその名声はいまだ健在だただそれだけではなく多くの場合その発見物について語り継ぐ人それこそまさしく彼自身も求め続けた未来なのかもしれないその後年以来数十年以上経過した今でも人の日常生活や教育現場などあらゆる場面で影響力となり続けている