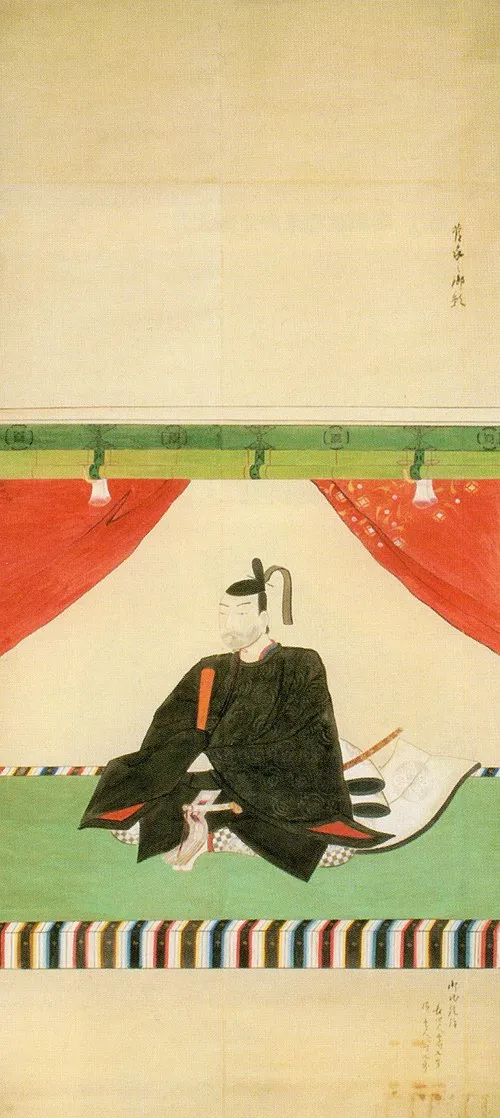

生年月日: 1854年(嘉永7年10月11日)

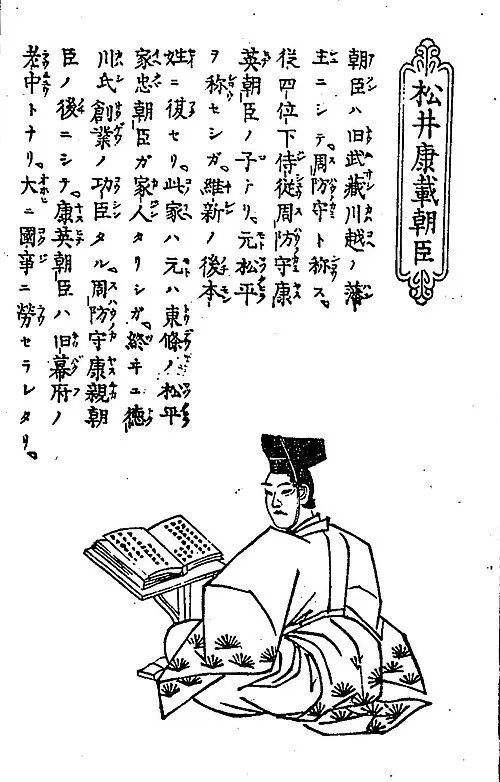

名前: 松平康載

役職: 第2代川越藩主

没年: 1923年

年嘉永年月日 松平康載第代川越藩主 年

年嘉永年の秋松平康載は歴史の舞台に姿を現した江戸時代末期日本は混沌とした時代を迎え多くの人が未来への不安に駆られていたしかしこの少年には特別な運命が待ち受けていた彼は川越藩主の家系に生まれたため権力と責任が背負わされたのである

若き康載は宮廷や藩内で数多くの人との接触を通じてその成長を遂げていったしかしそれにもかかわらず彼の日常生活には重圧と陰謀が常につきまとっていた年明治維新が起こると藩主としての役割も変わり始めた伝統的な武士階級として名を馳せた彼だが新しい時代に適応することも求められた

やがて明治政府から新しい政策や方針が打ち出される中で松平康載はその立場から日本の未来について考えるようになるおそらくこの新しい制度は国民に幸せをもたらすだろうと感じながらも一方では従来の文化や価値観との調和を図ろうとしていたと思われる

その後も彼は政界で活躍し続けるものの自身の意見や感情を表現する機会は限られていたそれでも彼はいくつかの重要な決定に関与しその影響力を発揮したと言われている特に西洋文化との交流について議論されることも多かったその中で皮肉なことに外国から取り入れた技術や思想が日本国内で様な反発を呼び起こしたことも忘れてはいけない

年日本帝国では大正時代へと突入していったこの変化は松平康載にも影響を及ぼし議論の余地はあるが旧来から続く武士としてのアイデンティティと近代的政治家として求められる役割との間で葛藤していた可能性がありますまた大正デモクラシーという言葉が語られる中でも彼自身どんな立場でこの流れを見るべきか苦悩していたことでしょう

年大正年月日関東大震災という未曾有の惨事が発生したその災害によって多く人生失われ一度築かれた社会構造さえ崩壊する危機に直面した果たして今この瞬間何をすべきなのかという問いには答えようもなく人は恐怖と絶望に包まれましたそしてこの出来事こそ後世まで語り継ぐべき教訓となったのである

松平康載自身もその影響から逃れることはできず生涯遺産とも言える川越藩への思いとは裏腹にもその死後世代によって歴史上どんな評価されるかわからない存在となってしまったこのような運命だったからこそ今日でも彼の商品名やイメージが一部では語り継がれているただしそれにはまた違った意味合いがあります

結局人間とは何なのかを問い続ける存在だった彼ですがその姿勢こそ今なお私たちへ伝えたいメッセージなのでしょう皮肉と言うには少し厳粛だがその生涯をご覧になれば思わず感じざる得ないものがありますねそれぞれ異なる価値観それぞれ異なる選択肢私たちは皆一つひとつ背負っていますそしてそれこそ歴史につながっています