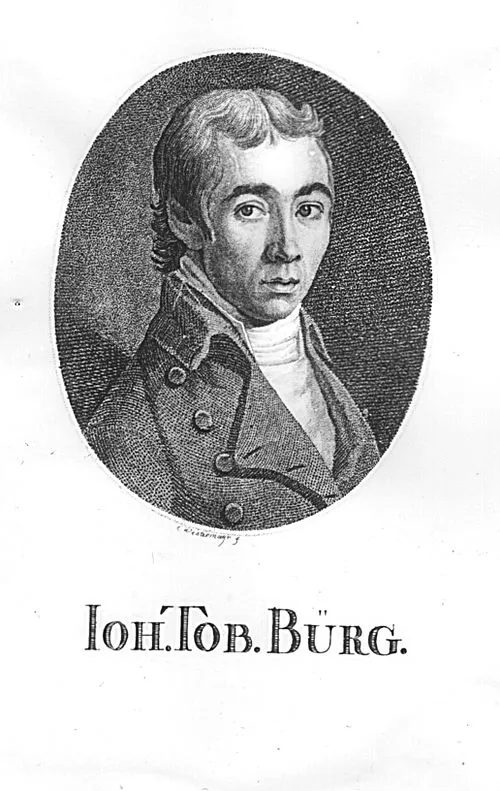

生年: 1919年

名前: 松平忠敬

役職: 第5代忍藩主

生年: 1855年

年 松平忠敬第代忍藩主 年

松平忠敬忍藩の運命を背負った男

年日本の忍藩で生まれた松平忠敬は藩主としての運命を背負うことになる彼が誕生した時まだ幕末の動乱は遠く忍藩は比較的平穏な時代を迎えていたしかしその後の歴史において彼が直面するであろう困難はまだ誰も予想していなかった

彼が若き日を過ごす中で時代は急速に変化し始める明治維新という大きな波が日本全土を揺り動かし多くの藩主たちがその波に翻弄されることになるしかしながら松平忠敬には独自の信念と理想があったそれにもかかわらず彼自身もまたその流れから逃れることはできなかった

混乱する政治情勢と挑戦

年忠敬はついに忍藩主として君臨することになる若干歳でこの重責を担うこととなったため多くの人からその能力について疑問視される声もあったしかしこの不安定な状況下で彼はいち早く政治改革に着手しようと試みるその背景にはおそらく明治政府による新しい国づくりへの強い意識があったからだ

しかしその改革策には賛否両論が巻き起こり一部の保守派貴族たちとの対立を引き起こす教会や商人との関係構築にも苦慮しながらも忠敬は何とかバランスを保とうと奮闘したその努力にもかかわらず一部では若すぎて経験不足と見做されてしまうこれには皮肉なことに大名家出身という特権的立場さえも逆効果になってしまったと言えるだろう

戦争と分裂

やがて日本全体が戊辰戦争へ突入していく忠敬自身もこの混乱によって影響を受けざるを得ない状況となり自身の藩や部下たちとの連携にも課題が浮上する一方では維新政府側につこうとする者たち一方では旧来の秩序への執着から抵抗し続ける者たちこの内部分裂は忠敬自身にさらなるストレスを与えたことでしょう

薔薇色の日

それでもなお松平忠敬には夢見心地の日も存在したこの時期新しい武士道精神や教育制度への期待感から多くの志士たちとも交流したと言われているその中でも特に著名なのは新進気鋭な思想家との出会いだったかもしれないこの交流によって触発された可能性がおそらくあったと思われますしかしそれも長続きせず不安定さと緊張感ばかりが募ってゆくだけだった

最後の日と後世への影響

年代に入るころには高齢化した松平忠敬はいよいよ健康状態が悪化していたそれでも侍として誇り高き姿勢だけは崩さず武士とは何かを問い続けながら日思索の日を送っていたようですしかし年この偉大なる人物はいよいよその役目を終える多分周囲のみんなより先に歴史へ旅立つ準備だったのでしょう

僕たちはどんな形で死んでもいいそれより重要なのはどう生き抜いたかだと語ったという記録があります

現代との関連性

先生曰く今なお日本文化界隈ではその功績や精神性について議論され続けています松平忠敬死後数十年経過した今日でもその名声や理想像など様な形式で表現されていますその一例として近年流行している映画や小説などがありますね実際多数ある作品群から受け取れるメッセージー即ち正義とは何かこれについて再考する姿勢こそ本当に重要だと思います

そして今なお人によって記憶され続けています