.webp)

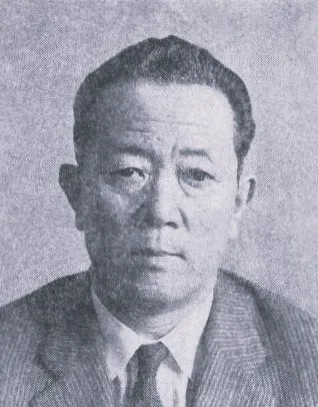

生年: 1908年

名前: 三升家小勝 (6代目)

職業: 落語家

没年: 1971年

年 三升家小勝 (6代目)落語家 年

日本の落語界において彼の名は伝説的な響きを持つ年三升家小勝が生まれた時まだ日本は明治から大正への変遷期にあった多くの人が新しい文化と古い伝統との間で揺れ動いていた時代だこの落語家の誕生はその後の日本の娯楽文化において重要な役割を果たすことになる

しかし小勝が最初から順風満帆だったわけではない幼少期には家庭環境が複雑であり親との関係も決して良好とは言えなかったそれにもかかわらず彼は早くから笑いの力を知ることとなる学校生活では同級生たちを楽しませるために即興で話しを作り上げる才能を見せ始めたこの頃から彼の話し手としての素質が芽生えていたかもしれない

数年後小勝は運命的な出会いを果たすそれは落語家として名高い師匠との出会いだったその師匠は彼に一言君には才能があると言ったというこの言葉は彼にとって大きな転機となったもちろんその道には多くの苦難も待ち受けていたしかしそれでも小勝は懸命に修行し続け自らも三升家として活動するようになっていく

年代初頭小勝はついに舞台デビューを果たすしかしそのスタート地点には何度もの挫折があったという皮肉なことにそのデビュー公演の日小勝はいわゆる空気を読み切れず多くのお客さんを前に緊張してしまったそうだそして結果的には自ら作り上げたネタも披露できずじまい

それでも小勝には挫折から立ち直る力があった以降彼自身のスタイルである自分自身の日常を題材としたユーモラスなお話で次第に評判を得てゆくそして年代大戦中という厳しい時代にもかかわらず小勝はいくつものヒット作を世に送り出すこととなる

その中でも特筆すべき作品は隣のおじさんというエピソードだこの物語では日常生活のおかしさや人間関係について深く掘り下げながらも笑わせるセンスが光っているおそらくこの作品こそ多くのお客さんとの距離感を縮めている要因だったと言えるだろう

年代になると日本全体が戦後復興期へと向かう中で小勝もまた新しいチャレンジへ足を踏み入れるそれにもかかわらず自身のルーツとも言える伝統的な落語形式への愛着は失われてはいなかった議論の余地はあるがこの二つ世界観こそ彼独自のスタイルにつながっていると思われる

またこの頃からテレビやラジオなど新しいメディアへの進出も果たしたことで更なる人気者へと成長してゆきますしかしその反面新しい世代との競争も激化してきましたその中でも小勝自身一貫した信念笑いとは心温まるものだけは変わらぬ姿勢でした

年代になると小勝によって築かれた基盤上には次世代への道筋も見え始めていた皮肉なことにこの時代新人落語家達が続登場する一方で小勝自身にも高齢化という現実とも向き合う必要性がありますただその姿勢こそ若手落語家達への示範となり続けました

年歳という若さでこの世を去った三升家小勝その死によって日本全国数多くのお客さんやファン達へ与えた影響やメッセージ笑うことで人生楽しく は今なお色褪せない記者会見では後輩達によって追悼され私達がおじさん小勝の教え通り心温まるネタをご披露しますというコメントも残されたそうだ

現在でも日本各地では小勝由来のお話やエピソード談義など頻繁になされているそしてその遺産とも呼ばれるユーモア は多様化する現代社会だからこそ求められている部分でもあります今日でも彼しか持ち得ない視点それぞれ異なる世界観 が魅力なのです歴史的価値と共鳴する声それこそ三升家小勝流ならではと言えるでしょう