誕生日: 1803年10月17日

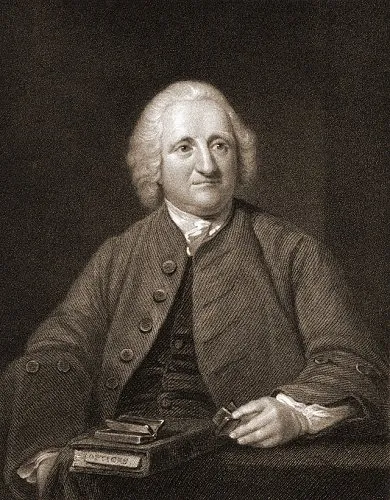

名前: 前野良沢

職業: 蘭学者

生年: 1723年

年享和年月日 前野良沢蘭学者 年

前野良沢は享和年月日に生まれた彼の生誕は江戸時代中期の日本における蘭学の発展を象徴する出来事であった実際彼が育った時代は西洋との接触が増え日本の科学や医学が急速に変化していく最中だったしかしその時代背景を考慮すると彼の道程は決して平坦なものではなかった

良沢は年に誕生したがその若き日には多くの困難と挑戦が待ち受けていた初めて西洋医学に触れたとき彼は新しい知識への渇望に燃えていたそれにもかかわらず当時の日本社会では外国から入ってくる情報や技術には強い抵抗感があり多くの学者たちが迷信や伝統的な医療方法に固執していたこの状況下で良沢は自身の信念を貫くためには相当な勇気と粘り強さが必要だったと言える

彼は長い修行の日を経て年代半ばには名古屋藩で働き始めるそして年になるとオランダ語を習得し本格的に蘭学へ取り組み始めたしかしそれにもかかわらず日本国内で西洋医学を受け入れることへの抵抗感から多くの苦悩を経験したと思われるおそらく当時西洋医学について興味を持つ人ですらその新しい知識を受け入れることには慎重だったためだ

年頃になると解体新書という画期的な著作物によって一躍脚光を浴びることとなったこの書物はオランダ語原本から翻訳されたものであり日本人による初めての本格的な解剖学書として評価されているしかしこの偉業もまた多くの批判や妨害にも直面した特に保守的な医師団体から非難されることもあったようだそれでもなお良沢は研究を続け新しい知識という明かりを灯し続けた

さらに皮肉なのは良沢自身もその業績によって期待されながらも一方では周囲との摩擦にも直面したことであるその成果が広まり始めてもなお多く的人から理解されず孤立する瞬間もあっただろうまた後世になってみれば解体新書は後藤象二郎など他者によって補完・発展させられその影響力だけでなく文化への寄与も計り知れないものとなった

そして年という年高齢となった前野良沢はこの世を去るその死去によって一つの時代が終わり新たなる扉が開かれることとなったしかし皮肉なのは死後数十年経過してなお彼思想や功績について疑問視され続ける状況だった実際日本では近代化へ向けて歩み出す段階でもその基盤として良沢など先駆者たちのおかげで芽生えつつあったと言える

現代になり前野良沢という名前を見る機会はいまだ多い当たり前だと思うかもしれないただ日本全国各地には今でも蘭学なる言葉で親しまれている文化や教育制度がありますその背後には確実に良沢やその仲間たちの日奮闘した歴史がありますまた最近では多様性への理解と共感という観点から再評価されつつある彼との関係性について考察する機会も増えていますそれゆえおそらく近未来ともなるとさらに多角的視点で語られる人物となるでしょう

死去から年以上経過した今でも多様性豊かな日本社会において前野良沢という存在感はいまだ色褪せず存在しています科学と伝統の境界線上で揺れ動いたその姿勢こそ本当に重要視すべき要素なのではないでしょうかそして何より大切なのは先人たちのおかげで我現代人がお互い理解し合う能力や選択肢を持てているということでしょうこれこそ真摯しんしなる歴史とは何なのか