生誕年: 1532年

死去年: 1597年(慶長2年5月24日)

職業: イエズス会宣教師

国籍: ポルトガル

日本での活動: 日本のキリスト教の普及に尽力した

ルイス・フロイス異文化の架け橋

彼はイエズス会の宣教師として日本に渡った一人でありその人生はまさに冒険と試練の連続だった年ポルトガルで生まれたフロイスは聖職者としての道を歩むことを選択したがそれが彼を思いもよらぬ運命へと導くことになるとは誰が想像できただろうか

若き日の彼はイエズス会に入会し海外伝道への情熱を燃やしていたしかしそれにもかかわらず最初の任務地であるインドではその厳しい環境と文化的な壁によって挫折感を味わったと言われているこの時期おそらく彼は自身が選んだ信仰への疑問さえ抱いたかもしれない

皮肉なことにその後彼は年に日本へ向かうチャンスを得るフロイスは日本文化への興味から新たな希望を見出しこの未知なる土地で何が待ち受けているのか心躍らせていたしかし日本に上陸した瞬間から異国情緒あふれる風景と人との交流が始まり同時に数多くの困難にも直面することになった

到着早日本語という言語の壁や宗教的対立など多くの障害が立ちはだかったそれでもフロイスは屈せず自身の信念と使命感から熱心に活動したそしてついには日本社会に根付く仏教徒や武士階級との交流を通じて新たな理解と友好関係を築いていく議論の余地はあるものの彼自身もまた日本人とのコミュニケーション能力や文化理解力を高めていったのである

書き残された記録

年代には日本史と称される貴重な書物を書き上げるこの作品には当時の日常生活や風俗人との出会いなど多岐にわたる内容が詰め込まれておりそれによって日本という国について深く知る手助けとなっているまたこの記録のおかげで歴史家たちは当時の日本社会について多くを学ぶことができるようになった

しかしそれでもフロイスには苦悩もあったカトリック教徒として宣教活動する中で遭遇する宗教的偏見や誤解特に戦国時代という激動期ゆえ一部武将たちから敵視されることもあったこのような状況下では信仰だけではなく生存という観点からも葛藤する日だったと言えるだろう

異文化交流

ルイス・フロイスのおそらく最も重要な貢献とも言えるものそれは異文化間対話だった他者との違いを受け入れお互い理解し合うためにはどれだけ大変かその努力こそが人類全体への贈り物となると思わせて止まない例えば日本刀という武器について学びそれを書くことで西洋側にも日本文化への敬意と理解感情を書き留めているこのような行為こそ本来なら無謀とも思える冒険心なのだろう

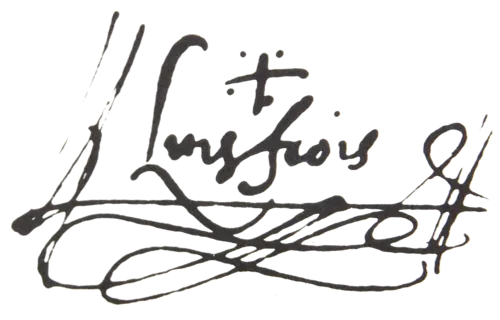

年サムライ達との交渉中につまずきを経験しながら多大なる影響力持つ存在としてフィナーレを迎えたしかし皮肉にもその死後何世紀経とうとも彼の日記帳や書簡群からその思想や理念はいまだ息づいているまさしく歴史上重要人物として名乗り上げ続けている証拠でもあるまたその遺産とも言える多様性への理解度は現代社会にも活用されつづけ人権問題など現代的課題解決へ向けてもアプローチしているそして今でもなお西洋人によって東洋世界への好奇心という窓口となり続けている

最後まで残された言葉異なる世界同士がお互い手を取り合えば新しい未来へつながるそう叫ぶ声すら聞こえてきそうだそれだからこそ私達自身もまた新しい挑戦へ飛び込む勇気を持つべきではないだろうかこの精神こそ彼から受け継ぐべきものなのだから