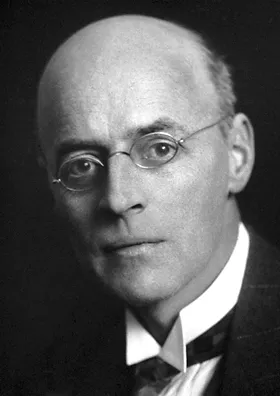

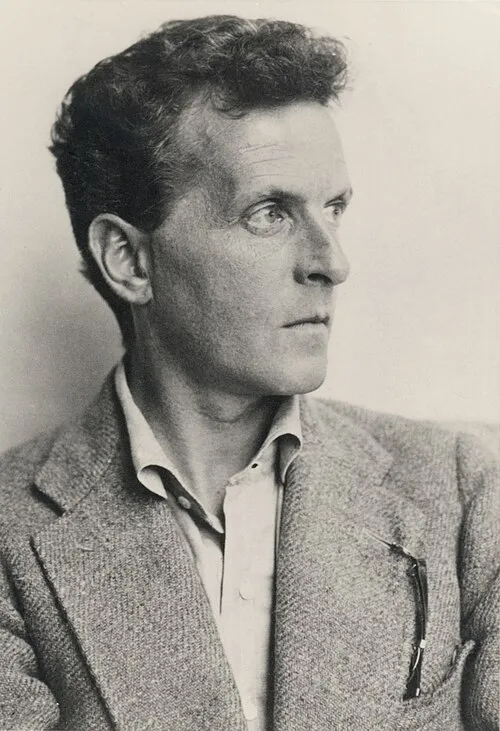

名前: ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン

生年: 1889年

職業: 哲学者

没年: 1951年

主な業績: 言語哲学における影響力ある理論

年 ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン哲学者 年

年オーストリアのウィーンで生まれたルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインは哲学界に革命をもたらす思想家としての運命を背負っていた彼の誕生は世界が新しい時代へと突入する直前の混沌とした時期であり多くの思想家たちが次と現れる中で彼はその才能を開花させていく

しかしウィトゲンシュタインはただの哲学者ではなかった彼は軍人として第一次世界大戦に従軍しその経験が後に彼の思想に深い影響を与えることになる戦場で目撃した人間の悲惨な姿これらが彼に哲学的探求への情熱を注ぎ込ませたことだろうそして戦後彼はケンブリッジ大学へ戻り新しい理論を構築するために全力を尽くした

皮肉なことに若き日のウィトゲンシュタインは自身が信じる真理と向き合う中で孤独感を抱えていたかもしれないその孤独感は論理哲学論考という名著を書く際にも色濃く表れているこの本では語り得ぬものについては沈黙しなければならないと述べることで人間存在や言語について深い洞察を示す一方で自らの限界にも気づいていたようだ

おそらく彼が最も重要視していた概念は言語ゲームというアイデアだったこの概念によって言語や意味について新しい視点を提供し多くのフォロワーや批判者を生む結果となったそれにもかかわらずウィトゲンシュタイン自身は自らが追求する真実から逃げずその苦悩と向き合い続けた世間との隔たりから苦しんだ日これは後年まで続いていく

年代になるとウィトゲンシュタインは一度ケンブリッジ大学から去りそれでもなお自分自身との闘争や社会との関係性について考え続けていたおそらく当時このような内面的葛藤こそが彼の作品にはっきりと反映されていたしかしそれにもかかわらず再び帰還すると新しい思索によって再構築された思想これこそ哲学探究として知られる作品につながるのである

この本では人間の日常的行為やコミュニケーションそれぞれ異なる状況下で形成される意味について新たな観点から探求している議論には賛否両論あるものの私たちの日常生活そのものこそが意味なのだというメッセージには多くの人への影響力があったと言える

さらに興味深いことに晩年になってもなおウィトゲンシュタイン自身はいまだ自分自身との対話という苦悩から解放されてはいない様子だったこの精神的葛藤それこそが最終的には体調不良による死へつながったとも考えられるしかしその死去の日まで変わらぬ思索への情熱と思索自体への執着これは今なお多くの研究者によって分析され続けている

年イギリス・ケンブリッジで亡くなる頃にはおそらくその遺産とは計り知れないものであっただろうその影響力はいまだ衰えることなく多様な分野において議論され続けているそして今日でも語り得ぬもの言語ゲームなど ウィトゲンシュタイン のキーワードはさまざまな文脈で取り上げられその意義付けを更なる高みへ導いている

最後になってしまうかもしれないが ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインという人物 これは単なる哲学者以上なのである皮肉にもその死後数十年経った今でも自身が抱えていた孤独感や矛盾 それすべてが現代人にも共鳴しているようだこのように理解できる点ではおそらく未解決問題とも呼ばれるべき存在なのかもしれない私たちとは何なのかという問いへの挑戦 この探索道程こそがおそらく現在でも生き続けている