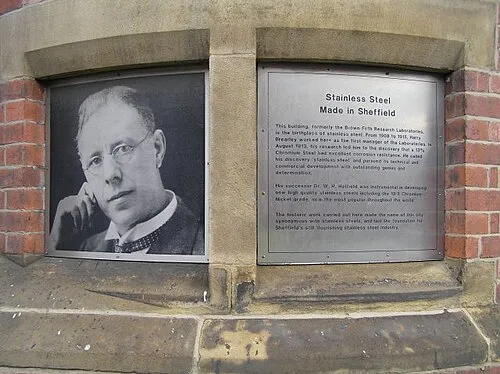

名前: 久米愛

職業: 弁護士

生年: 1911年

死年: 1976年

年 久米愛弁護士 年

久米愛彼女の名は日本の法曹界において静かな革命を引き起こした年東京で生まれた彼女は当時の社会では女性が進出することが難しかった時代に法の道を選ぶ決断をした教育を受けるために地元の学校へ通ったがその後彼女は大学で法律を学ぶことになるしかしそれは決して平坦な道ではなかった

卒業後法律事務所で働く機会を得たものの女性というだけで偏見に直面し続けたそれにもかかわらず彼女は決してあきらめなかった皮肉なことに同僚や上司から与えられた困難が逆に彼女を強くしたある歴史家は久米愛は壁にぶつかるごとに新しい扉を見つける力を持っていたと語っている

年日本初の女性弁護士として登録された瞬間それはまさに新しい時代の幕開けだった多くの女性が法廷内外で声を上げるきっかけとなった彼女しかしこの名誉ある地位もまた多くのプレッシャーと責任を伴っていたそれでもなお彼女は数の重要な事件に関与しその影響力と評価を高めていった

特筆すべきは年代から年代初頭まで続いた活動だ当時日本社会全体が急速な変化と混乱期を迎えており人権問題や性差別問題が表面化していたその中で久米愛はいち早くこれらの問題について声を上げ自ら積極的な立場で解決策へと導こうとしたしかしその取り組みには必ず反発も伴い一部では批判されることもあった

しかしそれにもかかわらず多くの支持者たちから賞賛され続けたおそらく彼女自身も多くの試練によって鍛えられ自分自身だけではなく他者への思いやりも深まったのでしょうとある記者会見でも言われている

久米愛によって築かれた道筋には多くの日常生活や法律実務への影響が残されている例えば労働環境改善やセクハラ防止法などへの貢献だそして年久米愛という名にはさらに重みが加わり新しい世代へのメッセージとも言える業績として輝きを放つこのような背景からも次世代への架け橋と称されるようになっていったのである

その後も活動家として尽力し続けながら多様性について語り合う場や市民講座などでも活躍した久米愛しかし皮肉にもその存在感とは裏腹に日本社会にはまだまだ多様性について話す準備が整っていない部分もあったもう少しオープンになればいいんですがとも述べていたそうだその言葉には現実世界とのギャップへの苦悩とも取れる複雑さが隠れているようにも思える

晩年には数の栄誉や賞賛こそ受けても自身としてはいまだ満足できない部分があったと言われているそれでもその姿勢こそ真実を追求する弁護士として必要不可欠だったと思わせる要素なのだろうそして年その人生の旅路を書籍という形でまとめ人権とは何かというテーマへ向き合う姿勢も示されたこの作品から学ぶことのできる知恵は今なお多く人の日常生活にも影響する考え方となっている

もちろん過去との繋がりだけではなく未来を意識したメッセージ性について深堀りする内容となっており私達一人ひとりにもその責任がありますという言葉には強烈な共鳴力すら感じさせるものだったこの著作によって引き出された議論内容や反響を見る限りおそらく日本社会全体でも認識変革につながる動きを起こせただろうそして亡命など数多なる出来事自体より重要なのはそれぞれ生じた意義それによって形成された価値観なのであるまた不安定ながら心温まるエピソードとも連動し一種異なるリアリティー感覚へ誘いざなう役割さえ果たしていたと言えるだろう

今現在振り返ればこのようなしっかり構築された土台のおかげで数十年以上経過した今でも日本社会全体・国際的視野含めて効果的対話促進文化へ至れる可能性果敢さ等意義づけ続いて行けば良好だから期待できそうです