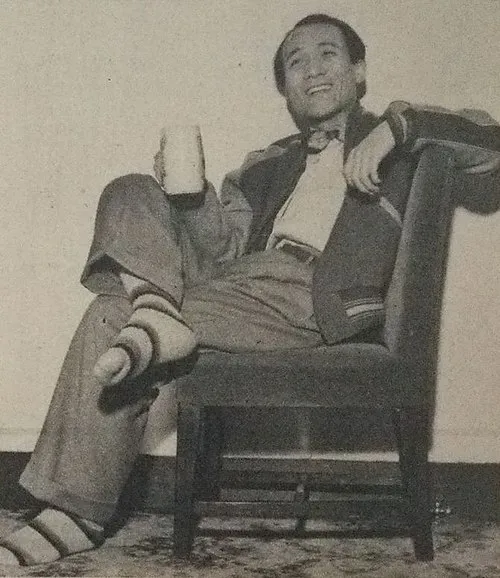

名前: 小唄勝太郎

職業: 歌手

生年: 1904年

死亡年: 1974年

年 小唄勝太郎歌手 年

年のある冬の日寒さが厳しい東京の街で一人の男が生まれたその名は小唄勝太郎彼は音楽という魔法を身にまとい後に日本の大衆文化に革命をもたらすことになるとは誰も想像できなかった勝太郎の幼少期は決して裕福ではなくむしろ貧困と闘う日だったしかしその逆境が彼の音楽への情熱を燃え上がらせたことは間違いない

彼が初めて民謡を耳にした瞬間おそらくそれが運命だったのかもしれない音楽は彼にとって逃避であり自身の心情を表現する手段となったそれにもかかわらず勝太郎は若き日を音楽活動に専念することなく過ごさざるを得なかった家計を支えるために働かなければならなかったからだ

それでも運命は微笑み歳になる頃には彼自身が歌手としてデビューする機会を得るこの時点で小唄という独特なジャンルに出会ったことで彼の人生は大きく変わることになったそれ以来小唄勝太郎という名は次第に日本中で知られるようになりその歌声は多くの人の心を掴んだ

しかしこの成功には裏側もあった小唄という伝統的なスタイルにも関わらず新しい波として登場した勝太郎には批判的な声も存在した古臭い時代遅れと言われた時期もあっただろうしかしそれにもかかわらず彼は持ち前の才能と根気強さでその逆境を乗り越え続けた

年代その人気はいよいよ絶頂へと達した何度もラジオやテレビ番組に出演し多くのヒット曲を生み出す中で日本中から愛される存在となったその歌詞には人の日常や感情喜びや悲しみが色濃く反映されており故郷や恋のテーマなど日本人なら誰でも共感できる内容だったため多くのファン層から支持されたのである

皮肉なことに戦争によって日本社会全体が暗雲立ち込めていた時期小唄勝太郎こそその時代背景から逃げ出す術だったと言える年日本が敗戦国となり多くの商品やサービスが制約される中人はいっそう懐かしい歌声への渇望感を強めていたそれゆえ小唄勝太郎への需要も高まっていったのであるそしてこの状況下で発表された曲戦後賛歌は特別な意味合いまで帯び始める明日への希望をテーマとし多くのお茶のみ仲間との共鳴へとつながって行った

年代半ば小唄勝太郎本人にも変化が訪れた新しい世代の影響なのか新たなるスタイルへの挑戦意欲から様なジャンルとのコラボレーション企画なども行われ始めていたしかし記者会見で彼自身私は伝統的なお囃子おんさい以外では生きられないと認識している姿勢には心打たれるものがあったこの言葉こそ彼自身だけではなく日本文化全般への深い愛情表現なのではないかと個人的には感じている

年月流れて年不運にも小唄勝太郎は永遠へ旅立つ運命となったこのニュースはいまだ多くファンへ衝撃波として広まり続け失われた一世代と呼ばれるようになってしまうしかしながら奇跡的とも言えることだろうそれ以降年以上経過した今日でも多数残された録音物や映像によって小唄この名曲群また新たなる解釈・再評価対象となり続けている事実

一方当時流行していたポップミュージックより今なお多様性溢れるアプローチ方法論こそ影響力高まりますそして近年一部アーティストによるカバーアルバム発売等その取り組み自体引き継ぎ活性化する動きを見せていますこの現象こそ贈与されたメッセージ通じまた繋ぐ結果生まれていると思う次第です

そして現在自宅リビングでも聴こえて来そうです心温まる温かな旋律どうぞ耳元まで近づいて味わってほしいそれだけじゃなくこの舞台裏バックグラウンドにも想像力溢れるエピソード同様重ね合わせ体験楽しむことでより深み増しますよねいつの日か私達自身振り返れば歴史的観点もちろんそうですがここ最近活躍注目若手アーティスト多数います新世代呼ぶべき文脈含む状況探求再度考察すべきでしょう