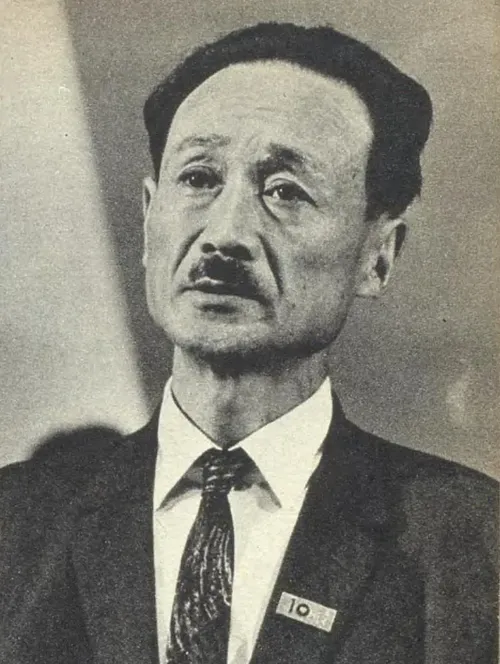

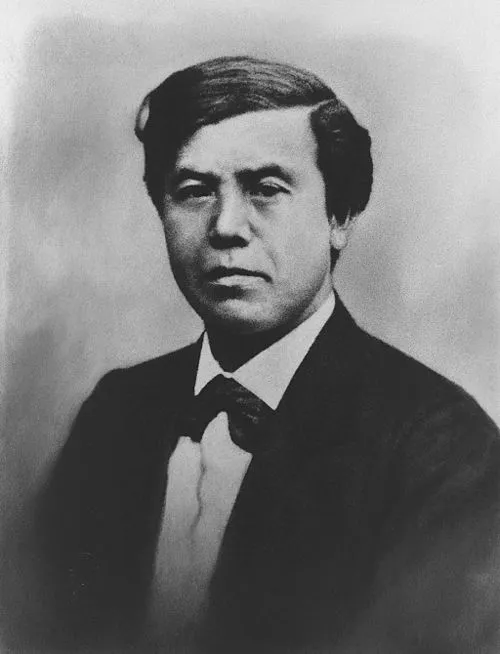

生年: 1909年

職業: 作曲家

没年: 1989年

年 古関裕而作曲家 年

昭和の初期日本の音楽界に革命をもたらした男がいた古関裕而彼は年に福島県で生まれたがその誕生は後の音楽史において重要な意味を持つことになる幼少期から音楽に親しんだ彼は若い頃からその才能を開花させ特に作曲という分野で光り輝く存在となった

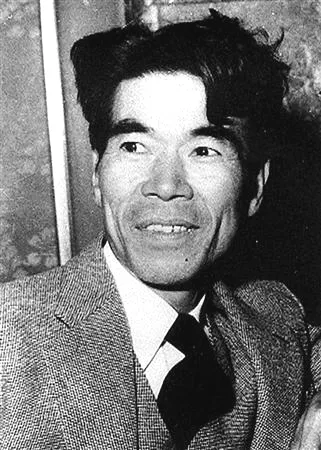

しかし彼の道は平坦ではなかったまだ若干代の頃彼は東京へ上京し新たな挑戦を求めることになるそれにもかかわらず当時の日本社会はまだ保守的であり新しい音楽スタイルやジャンルへの理解が薄かったしかし古関は諦めず自身のスタイルを追求するその姿勢こそが後大きな成功へと導く鍵だった

年代古関裕而は特に映画音楽と流行歌で名声を確立するこの時期には君の名はなど数多くのヒット曲が生まれ多くの人に愛されることとなった皮肉なことに彼自身も当時流行していた演歌とは異なるポップス系統の曲作りを続けていたため一部から反発も受けていたかもしれないそれでも尚多様なジャンルへの挑戦によって日本中で知名度が高まっていった

あるファン曰く古関さんの音楽にはどこか懐かしさと温かみがある実際彼が作り上げたメロディーには心地よさや親しみやすさがあり多く人の日常生活や情景とも結びついているそしてそのメロディー達はいずれも人の日常生活と深く結びつき今でも街角では口ずさまれるほどだ

しかしそれだけではなく古関裕而自身もまた激動する時代背景から影響を受けていた当時日本は戦争による混乱と不安定な経済状況に苦しんでいたそれにもかかわらず彼は希望や夢を見るような作品を書き続けたその結果栄光ゼロなど悲劇的要素すら持つ作品も世間へ送り出されたしかしながらこの選択肢こそ彼独自のスタイルとして評価されるべきものだったと言える

年代以降テレビ放送技術が進化するとともに古関裕而はいっそう多忙になっていったこの新しいメディア形式によって自身の作品だけではなく他者とのコラボレーションにも恵まれるようになったまたその活動範囲も広まり日本全国各地で様なイベントや公演にも積極的に参加していったのであるそれにもかかわらず自身として感じる孤独感について語る場面もあったというおそらくこの孤独感こそ創作活動へのエネルギー源でもあったと思われる

そして年生涯を閉じた瞬間まで古関裕而という名前は日本文化そのものとして記憶され続けている皮肉なことに死後数十年経ってなおテレビ番組や映画小説等で取り上げられる機会が増えているその影響力というものは一体どこまで及ぶのであろうか

現代でも故郷をテーマとした作品など含めてその深い感情表現や文化的背景について考え直されているまた最近では上でも古関裕而リバイバルのようなお祭り騒ぎとなり多世代から新しいファン層まで幅広い支持を得ているようだこの現象について考えるとおそらく彼自身が抱えていた創作する喜び・苦悩・孤独感等全て含め思考してしまうのである

実際愛染かつらなど非常人気だった代表作について聞いてみれば今でもその旋律耳元ですぐ浮かぶ方はいないだろう当時リアルタイムで楽しんだ方のみならずその後世代へ伝わって行く様子を見るにつれて興味深さすぎると言わざる負えない一方この旋律たちのお陰様によって失われそうだった心豊かな風景描写とも重なる所見には更なる魅力さえ感じ取れてしまう