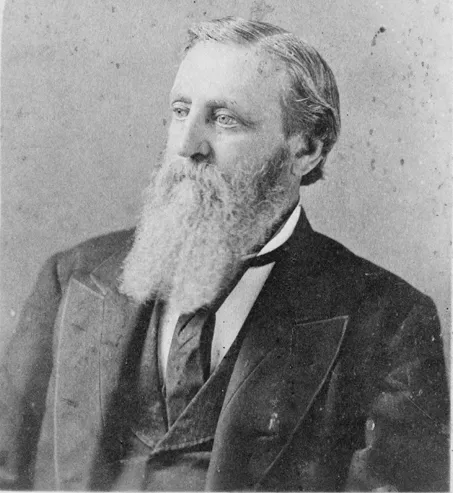

生年: 1852年

没年: 1919年

職業: 政治家

役職: 文部大臣、農商務大臣

小松原英太郎 明治から昭和への架け橋

年江戸時代末期の日本に生まれた小松原英太郎彼は日本が明治維新を経て近代国家へと成長する過程の中で重要な役割を果たした人物だったまさにその時代背景の中彼は学び舎で知識を蓄え将来に備えていたしかしその後の人生では多くの試練や困難が待ち受けていた

若い頃から彼は政治に興味を持ち始め自らの意志で文部省に入省する明治政府の一員として教育制度改革に取り組むことで日本全国で教育が普及する道筋を作ったしかしその途上には数の障害もあった例えば当時の伝統的な考え方や慣習が新しい教育政策との間で激しく対立し小松原は何度も困難な選択を迫られた

皮肉なことに小松原が文部大臣として活躍していた頃日本は急速な社会変革と国際的な圧力にさらされていたそのため新しい制度や政策が期待通りには進まず多くの場合彼自身も周囲から厳しい批判を受けることとなったそれでも彼は信念を曲げず一歩一歩進んでいった

農商務大臣としての挑戦

年代初頭小松原は農商務大臣にも就任するこの役職では日本経済発展への寄与が求められており特に農業と商業との連携強化が課題だったしかしそれにもかかわらず多くの農民たちは伝統的な手法から脱却できず新しい技術や知識への適応には時間がかかったおそらくこの状況こそが小松原自身を悩ませ続ける要因となっていた

そして年小松原英太郎はそのキャリアピークとも言える瞬間を迎えるしかしそれと同時に彼自身も高齢になりつつあり自身が築いてきたものへの評価や次世代への継承について深く考えるようになっていたこの年代では既存制度だけではなく新しい視点や方法論も必要だという認識が高まってきていることにも気づいていたようだ

教訓と遺産

晩年まで多忙だった小松原だがその功績はいまだ色あせない当時日本国内では異なる見解や立場による意見交換も活発化し多様性ある社会づくりへ向かう動きにつながっていった議論の余地はあるもののこの流れこそ近代日本形成につながる重要な一歩だったと言えるだろう

今日でも小松原英太郎という名は日本歴史上重要な存在として語り継がれている例えば学校教育分野では彼による改革精神がおおいに影響しているという声も聞こえてくるまた農業政策についても多方面から評価され続けているしかし皮肉にもこのような影響力とは裏腹に小松原自身の日常生活には孤独感すら漂っていたとも言われている

未来へのメッセージ

年代となった今でも多様性ある価値観や教育環境創出について求められる声はいっそう強まっているそして小松原英太郎という存在から私たち現代人へ向けられるメッセージとは何なのかそれこそ変化への柔軟さと信念を持ち続けることであろうただ過去を見るだけでなくその教訓をどう生かすかそれこそ現代社会にも必須なのだろう